Экспозиции, представляющие одежду для конкретного случая, даже если они не стилизованы под сцены из реальной жизни, тоже отвечают социологическим принципам. Например, выставки бальных или подвенечных платьев исходят из предположения, что праздники и свадьбы – базовые человеческие потребности и люди придумали для них подходящую одежду. В той или иной форме подобные выставки проводились в большинстве музеев (ил. 3.12). В музее Маккорда в 1965 году прошла выставка «Силуэты» (Silhouettes), представившая вечерние платья 1840–1965 годов, а в 1978 году там же состоялись две выставки свадебных платьев: «Подвенечные платья: Монреаль 1830–1930» (Robes de Mariées: Montreal 1830–1930) и «Подвенечные платья. 1850–1950» (Robes de Mariées, 1850–1950). В музее Виктории и Альберта одна за другой прошли две выставки – «Бальные платья: британский гламур с 1950 года» (Ballgowns: British Glamour Since 1950; 2012–2013) и «Подвенечные платья 1775–2014 годов» (Wedding Dresses 1775–2014; 2014–2015). Представленные на таких выставках изделия необязательно объединены какими-либо стилистическими особенностями: силуэтом, материалом или даже цветом. Их роднит социальный контекст, в котором носили эти костюмы. Любые изменения от эпохи к эпохе, отраженные в экспозициях такого рода, на самом деле связаны с более масштабными переменами в обществе, заставляющими пересмотреть представления о приличествующей конкретному социальному ритуалу одежде. Культурные модели поведения здесь нередко изображены как универсальные и воспринимаются как данность.

Выставки такого типа можно назвать автоэтнографическими: их смысловое ядро – мода как продукт западной культуры. Характерный пример – выставка «Георгианская эпоха: одежда для изысканного общества» (Georgians: Dress for Polite Society), проходившая в 2014–2015 годах в Музее моды в Бате. Она включала костюмы, считавшиеся в обозначенный период модными, свидетельствующими о хорошем вкусе, элегантными, а главное – уместными в определенных социальных контекстах. Экспозиция состояла из тридцати манекенов-торсов без головы, теснящихся за стеклянной витриной, но композиция изделий (например, нескольких редких и экстравагантных платьев-мантуя) и наклеенные на стену крупные иллюстрации (изображения растения и чиппендейловского стула, зарисовки чайников) помогали понять, в каких обстоятельствах и местах носили эти вещи. Кроме того, Розмари Харден, куратор выставки, стремилась показать, что современные стандарты модного производства и потребления – глобализация моды, промышленное изготовление быстро сменяющих друг друга предметов одежды, рассчитанных на внешний эффект и самовыражение, – сложились именно в георгианскую эпоху.

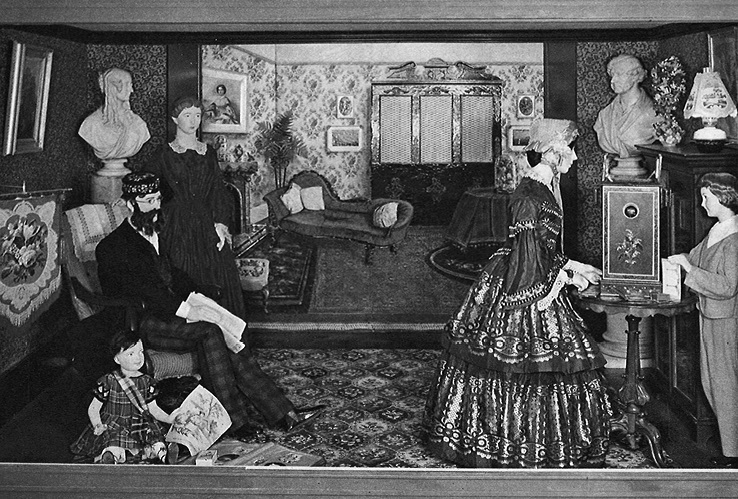

3.11. Открытка. Гостиная начала Викторианской эпохи. Музей костюма, Бат. Без даты. Из коллекции автора

3.12. Экспозиция свадебных платьев в Галерее английского костюма. Платт-холл, Манчестер. Около 1980. Фотография любезно предоставлена Гайл Ниинимаа

Аналогичным образом выставки порой служат инструментом анализа или критики общекультурных представлений о том, что считать приемлемым в обществе, без привязки к конкретной исторической эпохе или ритуальному контексту. В частности, в 2016–2017 годах в Музее декоративного искусства в Париже прошла выставка «Соответственно случаю: когда одежда – повод для скандала» (Tenue Correcte Exigée: Quand Le Vêtement Fait Scandale), показывающая, как мода на протяжении почти семи столетий нарушала правила. Изделия и фасоны, некогда считавшиеся неуместными, аморальными или эксцентричными, давали возможность проследить, как менялась диалектика норм и табу в моде. Внутри масштабной экспозиции одежда, размещенная на серых плюшевых манекенах, была разбита на группы: откровенная, смещающая гендерные границы, неумеренная и даже запрещенная, – причем в центре внимания оказалась именно сама одежда. Ее дополняли объясняющие контекст архивные документы, картины, гобелены, книги, видеозаписи и выполненные в форме граффити высказывания, выражающие неодобрение чьей-либо манеры одеваться: «Все молодую из себя строит», «Страшна как смертный грех». Учитывая, что многие вошедшие в экспозицию вещи, такие как бикини, мини-юбки или женские брюки, уже давно никого не шокируют, куратор Дени Брюна осознанно стремился заставить зрителей задуматься, на чем основаны их представления о приемлемой в обществе одежде.

Культурные конфигурации

Проведенный в этой главе анализ зиждется на структуралистском принципе: все формы репрезентации в основе своей произвольны и детерминированы культурой. Музеи – авторитетные институции, во многом определяющие процессы, в результате которых предметы начинают восприниматься как олицетворение тех или иных идей. Выставки, где эти предметы демонстрируются, мифологизируют связи между объектами и такими понятиями, как прогресс или социальные нормы, являясь главным инструментом, позволяющим музеям участвовать в актах культурной репрезентации.

Как справедливо отмечают Вики Караминас и Адам Гечи, теория моды отчасти выросла из этнографии и социологии, изучающих социальные и культурные конфигурации, маркером которых выступает одежда (Гечи, Караминас 2015: 20). Долгая и имеющая большое значение история экспонирования одежды в Бруклинском музее, например, берет свое начало в лекциях о моде, которые читал Стюарт Калин, первый куратор открывшегося в музее отдела этнологии. Калин иллюстрировал лекции артефактами из собрания музея (Appleton Read 1929: 6E). Поэтому было бы логично, чтобы музейные выставки, посвященные моде, поднимали также вопросы о технологиях и промышленности, о национальной и социальной идентичности, о сексуальности и родстве, об адаптации и эволюции, равно как и о динамике изменений внутри каждого из этих дискурсов. Демонстрировать одежду таким образом – значит понимать моду как выражение настроений общества, но слишком часто мы наблюдаем лишь некритичное и поверхностное воспроизведение существующих социальных норм, касающихся одежды: привлекательность и этикет, сфера преимущественно женских интересов, технический прогресс, региональная специфика. Такие выставки транслируют принимаемые обществом идеологии, такие как капитализм и национализм, и утверждают нормативность социальных ритуалов, например моногамии и гетеросексуальности. Лишь в последнее время кураторы нескольких выставок (в частности, тех, что я упоминала выше) воспользовались культурным авторитетом музейного пространства (см.: Durrans 1992), чтобы оспорить или пересмотреть существующие представления о роли моды в обществе.

Сегодня взгляд на моду как на отражение меняющихся нравов и стилей жизни широко распространен, но недавно завоевали популярность и выставки, раскрывающие природу других традиционных представлений об одежде. Так, даже эталон красоты – социальный конструкт, поэтому выставки «шедевров» (например, «Иконы стиля: шедевры из собрания Музея декоративного искусства в Париже» [Fashion Icons: Masterpieces from the Collection of the Musée Des Arts Décoratifs, Paris], Художественная галерея Южной Австралии, 2014–2015; «Шедевры: распаковывая моду» [Masterworks: Unpacking Fashion], Метрополитен-музей, 2016–2017) или «безвкусицы» («Вульгарное: новый взгляд на моду» [The Vulgar: Fashion Redefined], Художественная галерея Барбикан, 2016–2017) можно рассматривать как социологические исследования эстетических идеалов. Намеренно или нет они подрывают привычные представления, но выставки одежды как декоративной формы опираются не на социологические принципы, а на художественные – подробнее о них речь пойдет в следующей главе.

ГЛАВА 4

Интервизуальность: экспонирование моды как искусства

Выставки исторического костюма часто воспроизводят иконографию изобразительных искусств и социально-пространственную организацию художественной галереи. Когда моду в музеях начали экспонировать как искусство, она стала подчиняться эстетическим критериям, а практики истории моды сблизились с искусствоведческими. Вне зависимости от того, выставлен ли исторический костюм в музее как произведение искусства или размещен рядом с произведениями искусства, его основная функция – служить иллюстрацией. Такие костюмы собирают и демонстрируют, ориентируясь на уже известные изображения, с которыми их и соотносят.