На самом деле подробный рассказ о мейозе следовало бы начать не с рекомбинации, а с той стадии, когда схожие хромосомы двух родителей (то есть гомологичные) находят друг друга в клеточном ядре. Однако мы сперва обсудим рекомбинацию, и на это есть две причины. Во-первых, уже на стадии узнавания гомологичных хромосом рекомбинация вполне может играть важную роль, как, впрочем, и на всех остальных стадиях, вплоть до правильного расхождения этих хромосом по ядрам после мейоза. Во-вторых, первичное узнавание хромосом от папы и мамы в самом начале мейоза – до сих пор наиболее темная часть этой таинственной истории, и, если сперва не рассказать про рекомбинацию, мы в ней точно запутаемся.

Собственно, в середине ХХ века все части этой истории были в равной степени темными. Во-первых, было непонятно, как клетка умудряется находить похожие ДНК, чтобы они прорекомбинировали. Подумайте сами: ДНК – это двойная спираль, причем, если вы смотрите на эту спираль снаружи, не очень-то видно, какая там последовательность букв-нуклеотидов находится внутри, потому что они спарены друг с другом. И как же нам теперь прикажете искать в клетке схожие, то есть гомологичные, куски ДНК, чтобы перетасовать их? Во-вторых, как и было сказано, непонятно, как при мейозе находят друг друга гомологичные хромосомы – еще до того, как начнется эта самая рекомбинация.

При нашей склонности все упрощать есть большой соблазн решить, будто вопросов не два, а один: поиск последовательностей, подходящих для рекомбинации, и поиск гомологичными родительскими хромосомами друг друга – это вполне мог быть один и тот же процесс. В конце прошлого века именно так по умолчанию многие и думали, но все оказалось не так просто. Несколько десятилетий назад еще думали, что стоит немного поднапрячься, и за всей махиной жизни откроется какая-то прекрасная универсальная простота. А на самом деле с тех пор за ней много чего открывалось, но махина кажется только сложнее.

И все же именно с рекомбинацией биологам удалось в общих чертах разобраться раньше всего. В 1980-х годах студенты, в том числе и автор, с замиранием сердца следили за развитием событий в этой области науки. Этому интересу всемерно способствовал мой преподаватель Юрий Павлович Винецкий (уже известный читателю своими импозантными брюками, см. главу 17), чьи остросюжетные рассказы о рекомбинации сопровождались его любимой присказкой: «Таинственная тайна потайного тайника». Кроме означенного тайника, эпитет «таинственный» неизменно носил белок RecA (о нем чуть позже), а также генная конверсия.

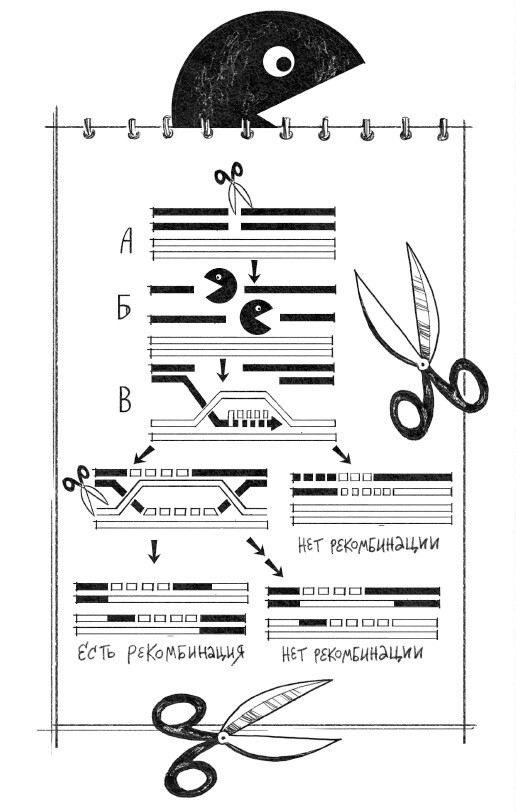

С этой самой генной конверсии и начал распутываться клубок. В прошлой главе упоминался гриб по имени «красная хлебная плесень», или Neurospora crassa. Напомню, что в его стручках-асках в образцовом порядке уложены восемь спор – продукты одного мейоза. Если родители стручка имели темные (Т) и светлые (С) споры, то порядок спор вообще-то должен быть такой: ТТТТСССС. Но если произошла рекомбинация, то споры лягут по-другому: ТТССТТСС. Две хромосомы прорекомбинировали между собой, перетасовав гены, но у потомства, как мы видим, маминых и папиных генов осталось поровну. Ниже художник попытался изобразить как раз такую ситуацию: на картинке можно рассмотреть разные типы стручков, или, как говорят серьезные люди, «тетрад».

Но внимательный читатель может увидеть на этой картинке и другую ситуацию: например, шесть светлых, две темные. И вот это с точки зрения генетики никуда не годится, потому что нарушает законы Менделя: генов теперь вовсе не поровну, и, похоже, в одной паре спор темный ген превратился – или «конвертировался» – в светлый. Это надо как-то объяснять. Попытки объяснить конверсию, со всеми ее частными случаями и хитростями, о которых мы тут умолчим, начались в 1960-х годах и в конце концов привели к созданию нескольких моделей рекомбинации. Из них, как водится, одна оказалась верной, а остальные нет.

Должен со смущением признаться, что эта тема завораживает меня до сих пор: это же надо было – на основе наблюдений за разноцветными спорами (или, скажем, колониями бактерий) строить какие-то догадки о том, что там произошло на уровне молекул! Когда у автора есть подобные idées fixes, читатели обычно скучают, и я надеюсь, что смогу себя контролировать. Но все же позволю себе уделить этой странице истории науки чуть больше времени и места, чем допускает здравый смысл. Итак: на странице 304 изображена, кажется, самая первая из моделей рекомбинации. Пожалуйста, не бойтесь, тут только картинка, чтобы поверхностно любоваться, а ее объяснение самые въедливые читатели могут найти самостоятельно.

Эту модель предложил британский биолог Робин Холлидей (1932–2014) в 1964 году. Он тоже возился со спорами гриба, но не с нейроспорой, а с пузырчатой головней, паразитом кукурузы Ustilago maydis, который мексиканцы так любят добавлять в кесадилью. Позже Холлидей внес весьма заметный вклад в науку: к примеру, первым заговорил о метилировании ДНК как способе регуляции активности генов. Однако эти достижения не идут ни в какое сравнение с крестообразной штукой в середине этой картинки, получившей его имя. Штука получается, если на картинке (В) взяться руками за концы светлой молекулы и крутануть ее против часовой стрелки перпендикулярно плоскости страницы.

Ирония судьбы в том, что модель Холлидея, такая симметричная и красивая, в целом неверна. В золотой фонд науки из нее вошла именно крестообразная штука – структура Холлидея, – которая появляется и в других моделях рекомбинации, в том числе и в верной.

Через десять лет после того, как Холлидей нарисовал свою модель, постдок из лаборатории Дэвида Дресслера по имени Хантингтон Поттер умудрился заснять структуру Холлидея в электронный микроскоп, тем самым доказав, что так и правда бывает. Чтобы было попроще, он рассматривал не хромосому гриба, а бактериальные плазмиды – такие маленькие кольцевые молекулы ДНК, которые весьма часто встречаются у бактерий. И ему удалось получить картинку крестообразной структуры Холлидея, которая обошла сотни обзоров и учебников.

Чтобы доказать, что это оно самое и есть, а не просто два обрывка ДНК случайно наложились друг на друга, Поттеру надо было убедиться, что перекрестие всегда происходит именно в гомологичной области плазмид, то есть там, где последовательности ДНК одинаковы. Сами последовательности, конечно же, не видны ни в какой электронный микроскоп. Поттер и Дресслер прибегли к хитрости: перед фотографированием разрезали препараты ДНК в определенной точке. Таких точек было ровно одна на плазмиду, и ее узнавал и резал фермент-рестриктаза EcoRI. Тем самым восьмерка из двух колец превращалась в крест из двух отрезков, и надо было только убедиться, что перекрестие всегда делит отрезки одинаковым образом (например, 3: 5 и 3: 5).

Рассказ Поттера о том, как ему это удалось, вызвал у меня этакий ностальгический спазм. Дело в том, что резать надо было быстро, иначе перекрестие просто успевало проскользнуть до конца отрезка (как оно скользит, видно из схемы на странице 304, Б) и исчезнуть. В те годы ферменты для молекулярной биологии были в большом дефиците, а «разрезать быстро» – значит взять много-много концентрированного фермента. И вот основная трудность, которую преодолел Поттер: он самостоятельно выделил рестриктазу EcoRI в достаточной концентрации!

Нынешние студенты, аспиранты, да и большинство действующих молекулярных биологов просто не поймут этот анекдот: теперь всё можно купить по каталогу, а такие штуки, как EcoRI, стоят копейки и найдутся в любом лабораторном холодильнике. Я же, узнав об этой проблеме Хантингтона Поттера, мысленно перенесся в 1985 год – в СССР все происходило с изрядной задержкой по сравнению с Великобританией, – когда самостоятельно выделял для лабораторных нужд другой фермент-рестриктазу, BamHI, а потом и ДНК-лигазу фага Т4. Каждый выделял кто что умел, а потом обменивались между собой. Обычная лигаза умела соединять «липкие концы» двух молекул ДНК (не спрашивайте!), а хорошая – моя – соединяла и «тупые концы». «А у вас случайно нет лигазы для тупых?» – спрашивал зашедший в лабораторию Николай Казимирович Янковский, ныне академик РАН. «Не дадим, мы сами тупые», – игриво отвечал ему Юрий Павлович Винецкий.