Мне давно хотелось написать о двух самых известных современных русских художниках, искусства которых сближаются в нескольких точках на минимальное расстояние, но парадоксально различны по смыслу, по способу видеть. Оба они устремлены к решению одной проблемы – к истолкованию итога культурного эксперимента XX века, начатого русским авангардом и продолженного в советское время. В качестве ключа к решению этой проблемы они выбирают образ пустоты: они «просвечивают» авангардной пустотой банальные предметы, облики, явления. Выбор этой проблемы в качестве главной говорит о желании мыслить себя в истории, о серьезном отношении к искусству. Результат работы тоже серьезен и оценен: благодаря Тимуру Новикову и Илье Кабакову для будущего останется наше время – 1970–1990-е годы. Благодаря им оно вошло в самодостаточную западную историю искусства[520], а другого способа оказаться в истории у нас со времен Петра Первого и П. Я. Чаадаева так и не изобрели. Но вот как вошло? С каким выражением? Об этом здесь и пойдет речь.

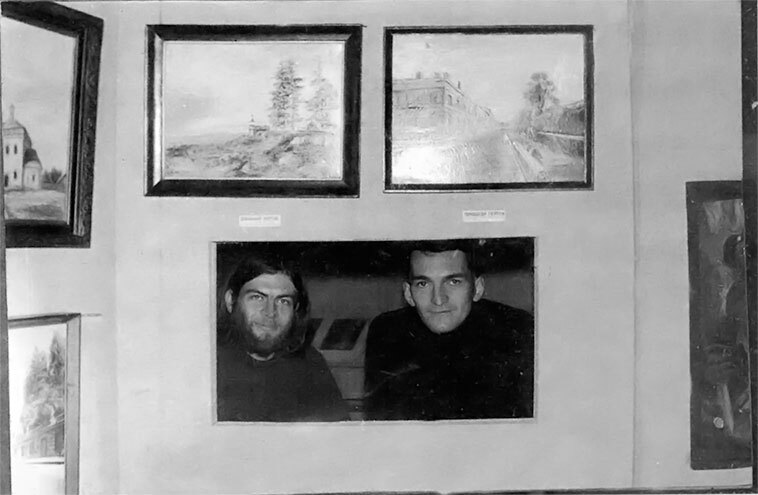

Вообще, написание названия в линию, в строчку спрямляет возможный ход рассказа и привносит некоторые акценты, которых не избежать: почему из двух культовых имен на первом месте Новиков, если он и по возрасту младше[521], и по алфавиту – дальше; и главное: есть ли здесь соположение Новиков – Всё, а Кабаков – Ничто? Правильнее было бы представить себе пропорцию, соответствие, в котором «Всё» было бы обозначено как икс, представляло бы сущностную историческую и художественную задачу, а «Ничто» – как основное означаемое, стоящее на пути к ее решению. По крайней мере, именно так выглядит эта математическая графика в истории искусства XX века, где в зависимости от того, что понимают под Ничто, следом рисуется Всё. Так выглядит эта графика и в личных историях творчества Кабакова и Новикова, которые в 1970-х и начале 1980-х были записными «нолевиками», если использовать слово 1920-х годов, возрожденное, как и ларионовское «всёчество», Тимуром Новиковым в статьях 1985 года. Оба они представили в качестве произведения материализацию пространственного ноля, или, проще говоря, дыру: Новиков в 1982 году в совместном с Иваном Сотниковым «Ноль объекте»; Кабаков – в том же 1982 году в проекте инсталляции «Человек, который улетел в космос из своей комнаты»[522], который по смыслу был продолжением альбома «Десять персонажей» 1970–1975 годов. Обе дыры соединяют четвертое измерение и космос, пространство, ставшее реальным в 1960-е, сохранив и свое виртуальное качество[523]. Космос обнаруживается в хронике «Ноль объекта» 20 октября 1982 года, на девятый день существования этого психоделического произведения. Появилось оно, соответственно, 12 октября, когда Новиков и Сотников случайно заметили в выставочном стенде на готовящейся экспозиции ТЭИИ (Товарищества ленинградских нонконформистов) дыру, напоминающую окошечки, соединявшие в советских заведениях «профанную» и «сакральную» зоны, например кухню и столовую, регистратуру и вестибюль поликлиники или приемной паспортного стола.  Тимур Новиков и Иван Сотников в «Ноль объекте». 1982 Новиков и Сотников оформляют эту стенку с дырой при помощи двух этикеток, декларации авторов, а также «Указа Г 7 № 0 Главного Управления Ноль Культуры от 12.10. 1981 года». Этот Указ гласит: «С 1 января 1982 года принимается новое написание „0“. Вместо старого написания „НУЛЬ“ считать правильным написанием „НОЛЬ“. Новое написание „НОЛЬ“ имеет в центре букву „О“, что равно „0“. Новое написание обязательно только для ноль документов»[524]. Указ Новикова – Сотникова о смысловой замене нуля нолем напоминает рассуждения Хармса «Нуль и ноль», которые авторам «Ноль объекта» тогда были неизвестны: «Смотрите внимательнее на ноль, ибо ноль не то, за что вы его принимаете. <…> Учение о бесконечном будет учением о ноле. Я называю нолем, в отличие от нуля, именно то, что я под этим и подразумеваю. <…> Символ нуля – 0. А символ ноля – О. <…> Будем считать символом ноля круг»[525]. Сравнение этих двух текстов позволяет заметить «обноление» авангардной бесконечности в абсурдизме 1970-х годов. Декларацию авторов отличает тон скромного нахваливания своего произведения, абсурдный по отношению к семидесятилетней традиции авангардных пророчеств. В архивном журнале-хронике «Ноль объекта» она занимает следующую позицию за Указом и датирована 12.10.1982 года: «Данный НОЛЬ ОБЪЕКТ – продукт „очищенного“ творческого акта, – для образования его авторы не прилагали физических усилий, условием его появления было желание авторов. Появление – чего? – ничего. НОЛЬ ОБЪЕКТ – ничего в прямом смысле, но в то же время зрим, так же экспонирован в стене, как и его соседка – традиционная живопись. Он неподвижен настолько, насколько неподвижна стена, в которой он экспонирован, в то же время постоянно меняется во времени, поскольку меняется пространство, проецируемое сквозь ноль объект. Количество различных точек рассмотрения НОЛЬ ОБЪЕКТА бесконечно, но разделено на две основные группы – экспозиция № 1 и экспозиция № 2, что, в свою очередь, отнюдь не нарушает его цельности. Он пространственен и в то же время расположен в плоскости. Он нов, единственен и неповторим, но в то же время традиционен, вполне укладывается в давно несуществующие рамки авангарда. Он неприметен, но созерцающий его может понять, что вся эта выставка – лишь рамка для него»[526]. 12 октября выставку принимала комиссия Городского управления культуры, которая, по счастью, не обратила внимания на «Ноль объект». Выставка открылась для публики 14-го, и на протяжении следующих двух дней, 15-го и 16-го, «широкая общественность продолжала высоко оценивать н. о.», «продолжалось и фотографирование н. о.». Но к вечеру 17-го собралась гроза. Как сказано в бюллетене № 1 «Всем, кто интересуется „Ноль объектом“», Сергей Ковальский, лидер ТЭИИ, «объявил н. о. реальной угрозой выставке… сказал… что будет мешать авторам подходить к объекту их творческого акта; от имени оргкомитета выставки объявил Т. Новикову о запрете посещать выставку»[527]. «Ноль объект» на самом деле обнаружил «несуществующие рамки авангарда» еще и в том смысле, что показал, как действует авангард, создавая революционную ситуацию. Результатом этой ситуации стало образование группы «Новых», первого художественного и воспитательного проекта Тимура Новикова[528]. Новиков и Сотников тогда же, 17 октября, ответили на ультиматум Ковальского: «Поскольку воздвигнутые С. Ковальским против нас обвинения очень серьезные, мы не можем молчать. Мы даем наш НОЛЬ ОТВЕТ С. Ковальскому и стоящим за ним. <…> Мы… предлагаем… считать „Ноль объект“ официально закрытым… (или считать недействительным). Прекратить визуальное существование „Ноль объекта“, заделав отверстие в стене»[529]. На следующий день Новиков создает «действующую модель „Ноль объекта“» и тиражирует ее; затем, как следует из бюллетеня № 3, 20 октября Новиков и Сотников «переходят на нелегальное положение и отбывают в Москву», откуда проводят сеансы мистической связи с «Ноль объектом»; тогда же они объявляют НЛО «Неопознанными летающими ноль объектами». Таким образом, просуществовав несколько суток, «Ноль объект» посягает на космический масштаб и приобщается к статусу главных провокаций концептуального искусства – дюшановского «Фонтана» и «Пневматической революции» Кляйна. Его «оригинал» безвозвратно утрачен, сохранился только на фотографии, но его действие усиливают все новые и новые акты копирования, размножающиеся «действующие модели».

вернуться Произведения Кабакова вошли в истории искусства второй половины XX в., опубликованные М. Арчером и Д. Хопкинсом; работами Новикова завершает свою историю искусства Э. Люси-Смит. См.: Archer M. Art Since 1960; Hopkins D. After Modern Art. 1945–2000; Lucie-Smith D. Movements in Art since 1945. Thames & Hudson, 2000. вернуться В 1993 г. на выставке «Арт Гамбург» Тимур Новиков разыграл ситуацию почтительной встречи мэтра Ильи Иосифовича Кабакова младшим по цеху. Илья Иосифович, которому в Гамбурге было предоставлено отдельное «сакральное» место для инсталляции «Нома» под куполом Кунстхалле, неспешно продвигался в окружении значительной свиты по проходу между экспозиционными стендами Гамбург-мессе. Тимур издалека заметил приближающегося Илью Иосифовича. Он выждал время и внезапно для всех выступил прямо на середину прохода, когда Кабаков был шагах в пяти. «Перекрыв движение», Тимур Петрович театральным жестом выпростал из-за спины правую руку, тщательно потер ладонь о полу пиджака и с поясным поклоном протянул «чистую» руку Илье Иосифовичу, который, стильно подыгрывая, покровительственно пожал ее, после чего улыбнулся, и между ними завязался короткий светский разговор. Тимур Новиков считает особенно существенной беседу с Ильей Кабаковым, которая имела место в доме у Маргариты и Виктора Тупицыных в Нью-Йорке в начале 1990-х гг. Новиков приписывает Кабакову сказанную тогда революционную фразу: «Картина умирает, но не сдается». вернуться В 1986 г. Кабаков строит эту инсталляцию в своей московской мастерской и в 1988-м восстанавливает ее как часть «Десяти персонажей» в галерее Рональда Фельдмана в Нью-Йорке. вернуться Инициирующая роль начала 1960-х не случайна: тогда возникла короткая передышка в «советском задыхании», и все, что могло расти, быстро пошло в рост. Выход в космос в 1961 г. символически дополняет это расширение жизненного пространства. Оставшаяся большая часть этого десятилетия после оттепели, так и не перешедшей в лето, стала периодом интенсивного осмысления общественных иллюзий с точки зрения авангардной традиции абсурда. Именно тогда, несмотря на двадцатипятилетнюю разницу в возрасте, и Кабаков, и Новиков осознали себя теми художниками, которыми они вошли в историю искусства. Кабаков, к началу 1960-х гг. успевший уже попробовать себя в абстракционизме, опытный иллюстратор, создает в 1963–1964 гг. серию метафизических произведений о «белом свете», а в 1962 г. экспериментирует с «абсурдными» сюжетами. Новиков в 1964 г. работает над первым значительным живописным произведением «Парад на Дворцовой площади», а в 1968 г. уезжает с матерью на Новую Землю, где безграничные горизонты Севера приведут его к открытию знаковой перспективы. вернуться Новиков Т. П., Сотников И. Ю. Ноль объект // Новые художники. 1982–1987: Антология / Сост. Андреева Е., Коловская Е. СПб., 1996. С. 66. вернуться Хармс Д. И. Полн. собр. соч.: В 4 т. Т. 2. СПб., 1997. С. 312–313. В Ленинграде конца 1960–1970-х гг. тексты Хармса, хранившиеся у Я. С. Друскина и переданные им в Публичную библиотеку, были, вероятно, самым востребованным «самиздатом», а в духе обэриутов сочинял живой поэт Олег Григорьев, учитель Олега Котельникова, друга и соратника Тимура Новикова по школьному рок-ансамблю «Монстерз» и группе «Новые художники». Творчеством Григорьева и Котельникова Новиков предполагал завершить антологию русской поэзии, начать которую он намеревался с Ломоносова. «Годами Хармса» называет это время и Виктор Пивоваров. Борис Гройс неоднократно отмечал близость традиции московского концептуализма (И. Кабакова, В. Пивоварова) и абсурдистской культуры ОБЭРИУ, особенно же творчества Д. Хармса. Однако речь здесь идет не о квазифилософских текстах Хармса: Кабаков и Пивоваров упоминают в своих воспоминаниях исключительно детские стихи и «Елизавету Бам». С большей вероятностью можно говорить не о знании философского абсурдизма 1920–1930-х гг., а о живой традиции русского революционного искусства. вернуться Новиков Т. П., Сотников И. Ю. Ноль объект. С. 66. Эта декларация, как и сам «Ноль объект» и вся переписка по его поводу с ТЭИИ, – пример вполне развитой концептуальной традиции. Неслучайно летом 1990 г. Андрей Ерофеев, директор тогда только что созданного Музея объекта «Царицыно», первого музея концептуального современного искусства, делая начальную закупку произведений ленинградских художников, особенно интересовался судьбой «Ноль объекта». Новиков посоветовал ему обратиться к Алексею Феоктистову, автору книги «Ноль история». По совету Новикова «видный Ноль-теоретик и Ноль-практик» Феоктистов предложил Ерофееву использовать рамочку для узкого слайда как «действующую модель „Ноль объекта“». Интересно, вошла ли эта модель в опись хранения коллекции Ерофеева, которая передается в настоящее время в ГТГ? вернуться Новиков Т. П., Сотников И. Ю. Ноль объект. С. 67. Опасения Ковальского, что выставку могут закрыть, если найдут не внесенное в согласованные списки произведение, были вполне резонными. Новиков и Сотников восстановили «Ноль объект» на одной из первых перестроечных выставок в Гавани в январе 1987 г.; но в списке экспонатов, утвержденных Городским управлением культуры, его опять-таки не было, и поэтому администрация его немедленно демонтировала. Советские культуртрегеры боялись пустоты как разрушительного намека, как мифического тростника, рассказавшего об ослиных ушах царя Мидаса. вернуться «Так я жил до 1981 года, когда случилось объединение художественных группировок в ТЭИИ с целью проведения скорее политических, чем художественных акций. Я стал конфликтовать с членами ТЭИИ, так как меня интересовала практика современного искусства, о которой я много читал, и мне казалось, что картины многих членов ТЭИИ, например сидлинцев или арефьевцев, не совсем современное искусство. И тогда в 1982 году мы с Иваном Сотниковым создали группу под названием „Новые художники“» (Автобиография неоакадемиста Тимура Петровича Новикова // Тимур Новиков: Ретроспектива. СПб., 1998. С. 12). Товарищество экспериментального изобразительного искусства, образованное в 1981 г., было молодым профсоюзом, осуществляющим политэкономическую борьбу за выставочные залы и мастерские. вернуться Новиков Т. П., Сотников И. Ю. Ноль объект. С. 67–68. |