Еще один неразрешимый вопрос – это новая роль самого художника, который выбирает вещь, «создает для нее новую идею», вызывая ассоциации с образами Платона и обнаруживая божественные претензии. Но ведь в «случае Матта» автор анонимен или скрыт под псевдонимом, а его произведение выглядит как «неавторское» в модернистском понимании, оно лишено каких-либо признаков авторской индивидуальности, оно апеллирует к любому зрителю на уровне условного рефлекса, выработанного опытом посещения уборной, гораздо более распространенным, чем посещение музея.

Ответы на эти вопросы противоречат друг другу, что, собственно, и порождает пограничное пространство произрастания «искусства объекта» между искусством и не-искусством. Нелишне напомнить, что в 1920-х годах, как раз на излете экспериментов первого авангарда, русские филологи-формалисты, в частности Юрий Тынянов, разрабатывают теорию развития литературных форм за счет пограничных «низших» жанров, «приземленных» предметов, каковыми и являются во второй половине XIX – начале XX века промышленные вещи по отношению к картинам или скульптурам. Искусство «прирастает» за счет вчерашнего не-искусства – таков исторический вывод. В эпоху модернизма главная функция искусства отождествляется с критикой эстетического суждения, искусство прирастает за счет таких произведений, которые сообщают новую силу форме философского вопроса о сути творчества. Именно этот род знаковых произведений находил в вещах – рэди-мэйдах – философ и критик Артур Данто, выдвинувший принцип различения искусства – не-искусства по тому, являет ли вещь в пространстве музея «форму философского вопроса» или остается в этом отношении невнятной. Существует и другой способ решить проблему определения искусства в «искусстве объекта». Его предложил историк Вернер Хофман. С точки зрения Хофмана, новейшее искусство – предмет «общественного договора», неких конвенций, выработанных не только художниками и зрителями, но также музейными работниками, галерейщиками, критиками и всей сложной инфраструктурой современного художественного рынка. Еще одну возможность интерпретации «искусства объекта» и стратегии рэдимэйда предлагает Борис Гройс, который считает главной особенностью такого произведения внутреннюю несовместимость двух его составляющих – профанной вещи и ценного художественного объекта. Следовательно, потенциал новизны в таком произведении всегда высок, поскольку одна его половина всегда оказывается иной или новой по отношению к другой, а именно этот потенциал и определяет степень причастности к современному искусству, по мнению Гройса[219]. Закончить краткий обзор интерпретаций «искусства объекта» можно гипотезой Т. П. Новикова о том, что первым подобным произведением был Гордиев узел. Новиков произносил «Гордеев», превращя Гордия в Гордея и почти Берендея, и доказывал, что к истории изобразительного искусства эта традиция не относится вообще, а связана с магическими практиками, цирком, фокусами и проч.

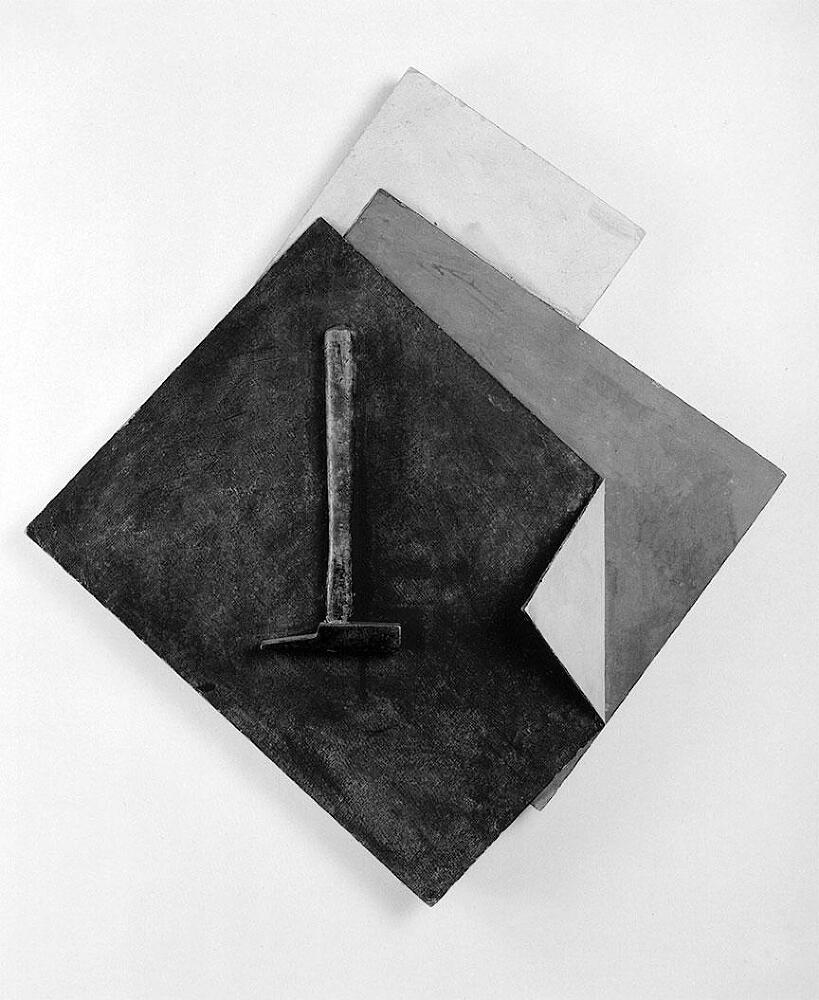

«Вещь в искусстве XX века» – так называлась выставка, проходившая всю осень 2000 года в мюнхенском Доме искусств и призванная создать классификацию включенных в искусство вещей и произведений, так или иначе сделанных вокруг вещей. Организаторы этой выставки, и среди них большой знаток русского модернизма Губертус Гасснер, хронологически начали экспозицию с рэди-мэйдов Марселя Дюшана (велосипедное колесо, «Фонтан», сушилка для бутылок, чехол от «ундервуда»); с фотографии «Бога» (узлового соединения труб, напоминающего человеческий орган) Мортона Ливингстона Шамберга и Эльзы фон Фрайтаг-Лорингховен и со скульптуры Умберто Боччони 1912 года, представляющей кубистический натюрморт под названием «Развитие формы бутылки в пространстве». С ними соседствовал зал работ Ивана Пуни, в частности – материальный подбор 1914 года «Рельеф с молотком». Таким образом, были представлены способы понимания вещей в искусстве XX века, которые, в принципе, обнаруживали много сходства. Вещи были предъявлены, во-первых, как соблазнительные и странные новые сущности, имеющие отношение, подобно фетишам, к телу и психике человека; во-вторых, как новые художественные средства или готовые формы, которыми (о которых) можно делать живопись или скульптуру; в-третьих, как символы современности, эмблемы абсолютной современной формы.

Однако художественная практика становилась все более и более разнообразной, и кураторы мюнхенской выставки были вынуждены придумать для теперь уже почти столетнего «искусства объекта» гораздо более подробную классификацию. Они сделали цветную схему залов со следующими разделами: вещи как индексы; вещи как метафоры тела; вещи как пространственные формы; вещи как имитации; фетиши; гибриды; отношение к вещам как к товару; поэтизация вещей; иллюзионизм; отдельно были представлены художественные техники и направления: рэди-мэйды, коллаж, ассамбляж, комбайн, флюксус. Путешествуя по выставке с каталогом, зритель получал возможность обдумать каждый экспонат несколькими возможными способами. Например, объекты Дюшана попадали в разряд рэди-мэйдов и фетишей (голубое и темно-зеленое)[220]. С точки зрения новейшего искусства интересно понять, какая из многочисленных мотиваций прививания вещей к искусству оказалась наиболее действенной. Рассмотрим основные из этих мотиваций в их исторической динамике.

Иван Пуни. «Рельеф с молотком». 1914

Первоначальное расширение художественных средств за счет вещей – бытовых предметов или промышленных товаров – совершается в кубизме. На выставке его обозначали фотографии работ Пикассо – кубистической скульптуры «Рюмка абсента» (1914) и коллажа «Гитара, ноты и стакан» (1912). Существуют разные способы объяснения того, зачем авангардисты 1910-х годов, и в частности Пикассо, заклеивали поверхность картины кусками обоев или обрывками газет. Одни авторы полагают, что таким образом художник демонстрировал зрителю саму реальность, ход времени, «взятый» в горячем повседневном материале. Другие, как, например, Розалинда Краусс, считают, что сама техника коллажа – заклеивания, сокрытия пространства картины и ее основы – указывает на условность художественного метода, подчеркивает иллюзорность искусства, обнаруживает знаковую природу репрезентации. Для нас же здесь принципиально важна повышенная экспрессивность комбинаций из предметов или форсированная выразительность их «портретов», как, например, той же рюмки абсента, которую Пикассо представил миниатюрной кубистической скульптурой, расписанной абстрактными узорами. Вещи остраняются[221] от «замыленной» картины действительности и соединяются в экспрессионистские композиции, в «над-вещные живописные конструкции» (Татлин)[222]. Эти композиции, в сущности, не сохраняют смысла самих вещей, но используют вещи ради шоковой новизны фактур. Произведения Ивана Пуни – супрематические рельефы 1915–1919 годов представляют здесь пограничный материал: коллажи из опоэтизированных фетишей – так можно было бы сформулировать то, что в каталоге обозначено «сине-фиолетовым» и «оранжевым». В качестве фетишей у Пуни выступают орудия труда: пила, молоток, клещи – элегантные в своей функциональной законченности предметные формы и вместе с тем символы активизма, символы искусства, которое готово переустроить свою формальную природу. Пуни сополагает орудия перестройки мира с разноцветными геометрическими фактурами таким образом, чтобы общая композиция приобрела художественность абстракции. По существу, вещи в этом коллаже удостоверяют композицию в целом как новый тип раскрашенного скульптурного рельефа.

Качество, к которому стремится эта геометрическая абстракция, – абсолютная объективность, репрезентированная через объективность рабочей вещи как формы, которая совершенно отражает в себе функцию и совпадает в этом отношении с геометрической плоскостью открытого цвета. Супрематические рельефы стремятся к имперсональности выражения, так же как к ней стремились проуны, придуманные Эль Лисицким в начале 1920-х годов. Имперсональность обеспечивает высший метафизический ранг такому искусству. В 1922 году в Берлине Лисицкий вместе с Эренбургом издает журнал «Вещь», который пропагандирует объективную культуру, производящую вещи для всех, а художнику в такой культуре отводится место инженера или, как бы теперь сказали, дизайнера. Свое издание Эль Лисицкий осеняет воспроизведением «Квадрата» Малевича. В книге А. Озанфана «Основы современного искусства» (1928) говорится о том, что геометрия – основное свойство природы, поскольку мы прежде всего воспринимаем структуры. Геометризированные вещи сливаются в геометризированную среду, спроектированную художниками-инженерами, как Лисицкий, или Мохой Надь, или Родченко, или ученики Малевича. Так, вещи формируют мегапроизведение под названием «современность», делают новый мир, отличающийся от старого своей абсолютной объективностью, то есть в конечном счете – объектностью, материализмом отношений. В конце 1920-х годов Сергей Третьяков пишет статью «Биография вещи», которая была опубликована в первом сборнике ЛЕФа (1929). В этом тексте он призывает перестроить метод литературного творчества так, чтобы произведение возводилось вокруг вещи-как-сюжета, а не истории того или иного героя-персонажа. Вещь становится главным действующим лицом имперсонального искусства, собирательным образом, за которым стоят массы: «Не человек-одиночка, идущий сквозь строй вещей, а вещь, проходящая сквозь строй людей. <…> Нам настоятельно нужны книги о наших экономических ресурсах, о вещах, которые делаются людьми, и о людях, которые делают вещи. Наша политика растет на экономическом стволе, и нет ни одной секунды в человеческом дне, которая бы лежала вне экономики, вне политики. Такие книги, как Лес, Хлеб, Уголь, Железо, Лен, Хлопок, Бумага, Паровоз, Завод, – не написаны. Они нам нужны и могут быть выполнены наиболее удовлетворительно только методами „биографии вещи“. Больше того, самый человек предстанет перед нами в новом и полноценном виде, если мы его пропустим по повествовательному конвейеру, как вещь»[223]. Как это ни парадоксально звучит, но сама степень символической выразительности, которой Третьяков нагружает вещь, сопрягая ее с целыми комплексами явлений, с природой и социумом, сближает по градусу революционного романтизма эту ультраматериалистическую позицию с глубоко интравертной позицией Хайдеггера, последовательного противника ренессансного и просвещенческого знания, опредмечивающего мир в картине вещей. На том абсолютном плане, к которому каждый со своей стороны стремятся и Третьяков, и Хайдеггер, вещь на рубеже 1920–1930-х годов воплощает в себе мировую суть, высшую истину, а не товар или конкретный предмет потребления и производства[224].