Трудно сказать, насколько правомерно связывать инвайронменты минималистов и концептуалистов с идеями Мондриана о реализации искусства после живописи в окружающем пространстве или с распространением супрематизма в наш мир и космос через планиты для землянитов Малевича, которые Л. Нуссберг считал пракосмолетами[146]. Несомненно, что произведения американских художников Роберта Смитсона или Уолтера де Мария конца 1960-х – начала 1970-х годов еще раз сообщили искусству XX века авангардный импульс, который был в призыве Маяковского к художникам: «Площади – ваши палитры!» Ничто и Всё в произведениях Смитсона и де Мария опять становятся, как и у первых авангардистов, взаимопереходными интерферирующими полями, живой двуединой сущностью мира. Однако же само движение искусства в окружающий мир здесь, хотя и поражает гигантоманией, лишено однозначно утвердительного, аффирмативного пафоса. Прежде всего, потому, что Всё – это теперь земля, гетерогенный материал, заменивший чистые профессиональные материалы живописи. Такая прямая связь с арбрютовской традицией свидетельствует об акте ничтожения, который искусство переживает в 1960-х, уходя от интерпретации путями не-искусства. И все-таки универсальный символический потенциал земли как образа и грубая чувственная выразительность земли как материи позволяют еще раз совпасть метафизике и фактуре. Уолтер де Мария с 1968 года «строит» «Земляные комнаты». В последнем нью-йоркском варианте 1977 года де Мария переводит «Черный квадрат» в кубическое измерение. 197 кубометров чернозема, которыми по грудь человеку стационарно завалена галерея на одном из оторванных от земли этажей в Сохо, с одуряющей силой внушают зрителю величие и производительную мощь природы, той физической реальности, которая и становится источником метафизических проекций человеческого ума.

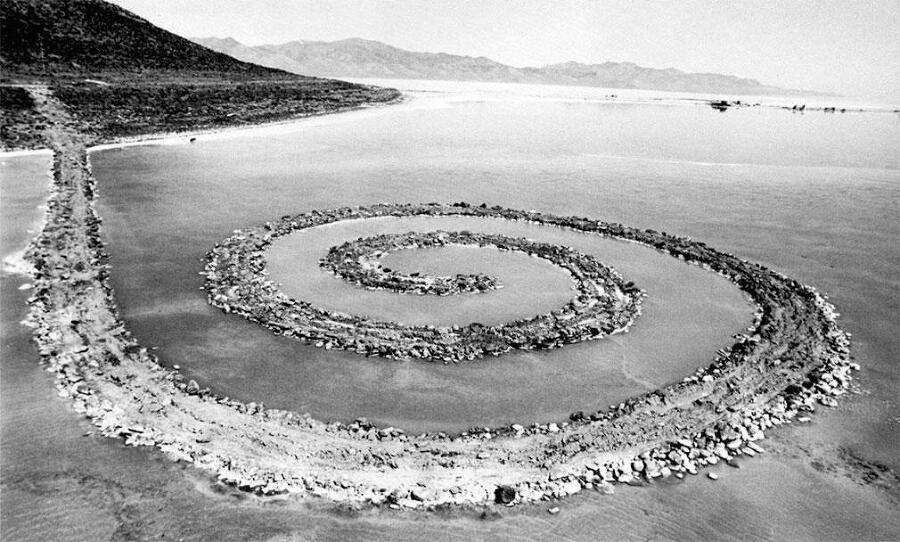

В 1969 году в Риме Смитсон создает инвайронмент под названием «Краткое изложение в асфальте». Фотографии – единственный способ присутствия в художественной традиции этого саморазрушающегося объекта искусства – показывают нам гигантский отвал земли и черную абстрактно-экспрессионистическую форму на его склоне, образованную асфальтом, слитым или выгруженным из грузовика, стоящего наверху на кромке карьера. Самое знаменитое произведение Смитсона, «Спиральная дамба» 1970 года, – гигантская конструкция, вторгающаяся с берега в воды Великого Соленого озера, которые могут поглощать ее на долгое время и снова открывать взору. Д. Каспит пишет, вдохновляясь текстами самого Смитсона: «Спираль генерирует романтическую идею выхода в запредельное… Спираль сама по себе эмблема ритуального искусства, которое воссоздает то, что Смитсон в уайтхедовском и психоаналитическом ключе называет „первичным процессом“… Это не только мост из конечной формы в бесконечный процесс, но и водораздел между ними, уравнивающий их границы своими берегами. <…> Спираль – это одновременно и процесс и структура темпорального и пространственного абсолюта… Смитсон добивается буквального и физического ощущения, используя землю, которая говорит человечеству с самого его появления о том, что превышает земные и человеческие пределы… Земная „Спиральная дамба“ Смитсона стирает самое себя, соединяясь с водой, этим вторым древнейшим материалом постройки самого человека»[147]. Как и все великие произведения абстракционизма, «Спиральная дамба» связана с первообразом космической энергии: «Следуя по спиральным ступеням, мы возвращаемся к нашему началу, в пульсирующую протоплазму… Мои глаза стали камерами сгорания… солн-це извергло свою корпускулярную радиацию», – фиксировал свой опыт Смитсон[148]. Нетрудно заметить в этих высказываниях существенные элементы истолкования абстракций Поллока: соединение космического и антропологического, физическое представление символического начала как следа в земном, нехудожественном материале, драматическое противостояние импульсов саморазрушения и самовоссоздания.

Роберт Смитсон. «Спиральная дамба». Апрель 1970

Идею и конструкцию этого, как и других произведений Смитсона, можно представить себе только благодаря фотографиям, аэрофотосъемке: даже когда «Спиральная дамба» физически присутствует в видимом мире, зрителями ее являются большей частью птицы. В отличие от картин Поллока, «Спиральная дамба» не говорит или не всегда говорит сама за себя, что, безусловно, драматизирует экспрессию этого циклопического образца абстрактной каллиграфии. Смитсон выбирает определенный прием показа своих инвайронментов в фотографиях (материальных следах ныне не существующего), который оценили спустя годы после его безвременной смерти, в 1980-е годы, увидев в этом приеме знамение новой эстетики постмодерна. В 1969 году на Юкатане Смитсон создал произведение «Зеркальные смещения» – серию фотографий природных пространств, измененных или остраненных при помощи зеркал. Как и многие абстракционисты, Смитсон ощущал потребность объяснять смысл своей работы в литературных эссе-размышлениях. По поводу «Зеркальных смещений» остался следующий текст. «Если даже вы и посетите места (съемки. – Е. А.) – что само по себе очень сомнительно, – вы ничего не найдете, кроме следов памяти. Сразу после того, как были отсняты фотографии, „Зеркальные смещения“ были демонтированы. Зеркала теперь где-то в Нью-Йорке. Отраженный свет рассеялся. Напоминания – лишь цифры на карте, пустые воспоминания, образующие констелляции неосязаемых ландшафтов… Остается обнаружить одно лишь измерение – отсутствие. Фиктивные голоса тотемов истощили свое красноречие. Юкатан где-то не здесь»[149]. Так Смитсон рассказывает о парадоксальном смысле своих произведений: все огромные усилия, потраченные на их создание, все «переработанное» в них пространство, вся истраченная материя пошли на то, чтобы обнаружить пустоту физической реальности, ее присутствие где-то не здесь, то есть метафизическое присутствие. Фотография, световой отпечаток, зафиксированный на прозрачной пленке эмульсии, – теперь та фактура, которая одна способна соединить физику присутствия образа и метафизику его смысла. Причем указывает на существование этого смысла не что иное, как единственное осязаемое из оставшихся измерений мира – отсутствие. Измерение пространства сократилось до толщины фотоэмульсионного слоя, измерение времени – до щелчка затвора фотокамеры. Произведение становится следом самого себя. След – основополагающий образ философии постструктурализма. «След есть стирание себя. <…> Это стирание есть сама смерть, и в ее-то горизонте и нужно мыслить не только „настоящее“, но и то, что самому Фрейду, наверное, представлялось неизгладимостью некоторых следов в бессознательном, где „ничто не кончается, ничто не проходит, ничто не забывается“»[150]. Крэйг Оуэнс, один из первых теоретиков постмодернизма, эксплицировал смысл произведений Смитсона, которые подходили под рубрику «sitecpecific artworks», то есть произведений искусства, сделанных специально для конкретного места, но были по существу утопическими, или нонсайтными. «Смитсон, – пишет Оуэнс, – бросает тень на предполагаемую прозрачность фотографий; он возбуждает серьезные сомнения относительно способности фотографий передавать что-то, кроме чувства утраты, небытия… зримой энтропии. Нонсайт, или неместо, – лишь пустое отражение места»[151]. Пустота «Спиральной дамбы» или «Зеркальных смещений» и обеспечивает возможность символической загрузки, действия через эти произведения-следы «семенной игры следа»[152].