Так, Хармс подходит к финальному повороту своего рассказа о принципах устройства мира, который трактует идею совершенства и возможность его в цисфинитной пустоте. Этот поворот начинается в седьмом тексте «Нуль и ноль», написанном 9–10 июля 1931 года. Здесь Хармс указывает на необходимость качественного анализа чисел, акцентируя отмену прежних качеств как сравнительных «выше»-«ниже» и «больше»-«меньше» и утверждая качество числа вне числового ряда. Как мы уже знаем, числом вне ряда в его понимании является единица, но это число не работает во время «закона масс». Поэтому Хармс вводит в игру следующее нерядовое число, действенное в современную эпоху, – нуль и присовокупляет замечание о том, что истинные (не порядковые) значения чисел открываются через их аномалии. Однако сведение к нулю, тотальное «обнуление», осуществленное некогда Малевичем, очевидно, не соответствует стратегической цели Хармса представить бесконечную взаимопереходность цисфинитной пустоты и трансфинитного множества. Ему нужно заменить нуль форм (выход за 0–1) Малевича на другой символ. Для этого он вводит различение нуля и ноля, ведь символ ноля – О, то есть круг. «Предполагаю и даже беру на себя смелость утверждать, что учение о бесконечном будет учением о ноле <…> Должен сказать, что даже наш вымышленный солярный ряд (т. е. ряд простых чисел. – Е. А.), если он хочет отвечать действительности, должен перестать быть прямой, он должен искривиться. Идеальным искривлением будет равномерное и постоянное и при бесконечном продолжении солярный ряд превратится в круг» (313). В последнем тексте цикла под названием «О круге» (17 июля 1931 года) идеальную форму, совершенство круга Хармс определяет апофатически. Ему важен смысл не столько неопределимости, сколько неисчерпаемости совершенства: «Так создано в природе, что чем менее заметны законы образования, тем совершеннее вещь. И еще создано в природе так, что чем более недоступна охвату вещь, тем она совершеннее <…>. Если бы оказалась вещь, изученная до конца, то она перестала бы быть совершенной, ибо совершенно только то, что конца не имеет, т. е. бесконечно» (314).

Этот текст делится на пункты и последние три из них непосредственно выводят теоретизирование в актуальную область художественной жизненной практики. В сущности эти три абзаца посвящены тому, как возможно утверждать истинное совершенство. Делать это удается двумя способами: свестись к единице-точке, непостижимой в своей малости, стремящейся к микро-нолю, или, ломая углами прямые, уже логично порезанные на отрезки и тем самым заблокированные от того, чтобы рвануть в вечность в обе стороны. Утверждение совершенства, по Хармсу, становится стратегией сопротивления омертвевшей реальности, где мертвые живее живых и где демонстрируются научно расчисленные и неподлинные чудеса. И в этом отношении можно сказать, что цикл текстов 1927–1931 годов – это руководство по созданию и пониманию реального искусства и что цель ОБЭРИУ – движение к бесконечному совершенству. Хармс прокладывает современные траектории такого пути, пересекающие трассами в обе стороны невидимую границу цисфинитной пустоты и трансфинитных множеств. Понять слова Хармса о движении к истине через аномалии проще всего на примере того, как он взрывает ограниченную логикой прямую: «Прямая, сломанная в одной точке, образует угол. Но такая прямая, которая ломается одновременно во всех своих точках, называется кривой. Бесконечное количество изменений прямой делает ее совершенной. Кривая не должна быть обязательно бесконечно большой. Она может быть такой, что мы свободно охватим ее взором, и в то же время она остается непостижимой и бесконечной» (315).

Путь рассуждений Хармса движется от изначальной геометрии Малевича, от образов прямых к образу круга и, надо сказать, к «философии» кривой, которую из текста Хармса, самоотверженно сохраненного Я. С. Друскиным, воспримет около 1947 года Владимир Стерлигов, протагонист запрещенных в советском обществе авангардных идей и создатель последнего в русском-советском авангарде «прибавочного элемента» – чашно-купольной системы. Динамика Малевича – модернистская динамика последовательных преобразований от Ничто «Черного квадрата», посланного старому миру как «черная метка», к несмыслу белизны в «Ничто покоя» у Хармса переходит в динамику осцилляции мира тут (физического) и мира там (метафизического) – или наоборот – в каждой точке мироздания. Движение от Малевича к Хармсу – это возврат в жизнь и зеленого мира, и мира депо, но уже преображенных. И в этом смысле практика ОБЭРИУ становится новаторским развитием русского авангарда, а не его конечной кризисной фазой, в отличие от того, что полагал даже такой глубокий знаток, как Ж.-Ф. Жаккар, деливший творчество Хармса на период метафизической цисфинитной пустоты в начале 1930-х и на время экзистенциалистского абсурда во второй половине десятилетия[61]. На самом деле и Хармс, и Введенский шли за «звездой бессмыслицы», бескомпромиссно не уступая абсурдному времени, о чем свидетельствуют и «Старуха» Хармса, и «Где. Когда» Введенского. Эта ясная устремленность обэриутов помогла Стерлигову через два десятилетия после смерти Хармса так описать свой творческий опыт и актуализированную Хармсом динамику преобразований из Всего в Ничто и обратно: «Когда я провёл прямую, которая совпала с горизонтом, то внутри у меня возникло следующее: необходимость выбора одной из двух возможностей. <…> так как линия горизонта в чашном мире не линия горизонта, но Божественная Прямо-кривая как Божественное разделение. Она даёт возможность сопоставить самые далёкие контрасты. Я так и решил сделать: поставить наверху что-то из другого мира. И вдруг пошёл по пути продолжения кустиков, и именно они и оказались из иного мира. И получилось, что старый мир как бы вернулся назад, но стал совсем другим. „Федот, да не тот!“ Одни зрители скажут: да так всегда и было! А другие: нет, совсем другое, такого мы не видели; это интереснее и важнее, чем как в предметном мире. Вывод: А, В, А, – то есть возвращение А через какой-то контраст, где второе А уже не первое, но через В всё же А. <…> Д. И. Хармсом эта чехарда обозначалась: „Арбуз, дыня, арбуз, дыня, арбуз…“ и так далее»[62]. Удивительно то, что Хармс передал импульс Стерлигову не только через философскую теорию кривой, но и через юродскую мантру «арбуз, дыня», которая, несомненно, увлекла взор Стерлигова в мир именно живых, плодоносных кривых. А уже из них художник создал сеть струн, звенящих, как всегда открытый предстоятелям купол и всегда открытая предстоящему чаша.

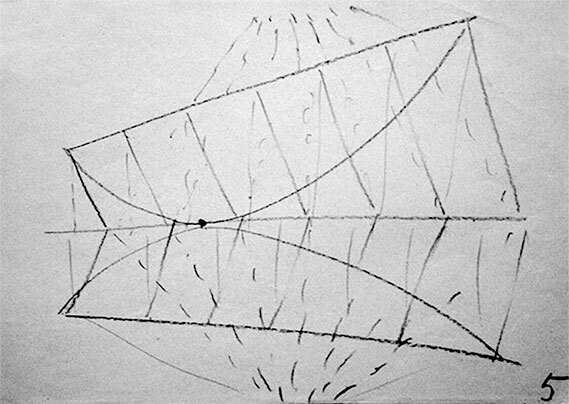

В. Стерлигов. Прямая и кривая. Серия из восьми объяснительных рисунков. 1962. Б, коричневый кар. 20, 5 х 29 (каждый). Частное собрание. Предоставлено Е. С. Спицыной

В. Стерлигов. Прямая и кривая. Серия из восьми объяснительных рисунков. 1962. Б, коричневый кар. 20, 5 х 29 (каждый). Частное собрание. Предоставлено Е. С. Спицыной

Все предшествовавшие рассуждения ведут нас к тому, что в философской практике чинарей-ОБЭРИУ могло появиться понятие, соответствующее их художественной практике, которая удивительно соединяет ясность образа, актуальную суггестию его раскрытия с потенциальной неисчерпаемостью его смыслов. И такое сущностное понятие появилось в текстах Липавского. Это было понятие «иероглиф», которое также вошло в систему представлений Я. С. Друскина, друга Хармса и Введенского и соученика Липавского по философскому факультету Петроградского университета. Мировоззрение Липавского было основано на идее энергетизма тотальных взаимопереходных стихий (например, тяжести, вязкости, растекания и др.), которые обозначаются словами и могут воплощаться в вещах, так что есть вещи – иероглифы стихий. Месторождение таких вещей – искусство («искусство отличается от природных ритмических состояний тем, что оно создает иероглифы»)[63]. Через много лет в конце 1970-х Друскин, формулируя суть философии ОБЭРИУ, соположил финальный образ поэмы Введенского «звезду бессмыслицы» и понятие Липавского «иероглиф»: «„Звезда бессмыслицы“ – есть то, что нельзя услышать ушами, увидеть глазами, понять умом. Липавский ввел термин: иероглиф. Иероглиф – некоторое материальное явление, которое я непосредственно ощущаю, чувствую, воспринимаю и которое говорит мне больше того, что им непосредственно выражено. Иероглиф двузначен, он имеет собственное и несобственное значение. Собственное значение иероглифа – его определение как материального явления – физического, биологического, психофизического. Его несобственное значение не может быть определено точно и однозначно, его можно передать метафорически, поэтически, иногда соединением логически несовместимых понятий, то есть антиномий, противоречием, бессмыслицей»[64]. Иероглиф ОБЭРИУ/чинарей – «звезда бессмыслицы», парадоксально воплощенная в форме. Иероглиф – это архетипический образ становления смыслов: безо́бразная стихия, входящая в тела многообразий и соединяющаяся со словом, получающая имя/образ. Но иероглиф – это не только понятие/образ, но и собственно демонстрация действия чудесного во всей материи мироздания: чудесного транс– и цисфинитного преображения. Естественно, что Друскин закрепляет за бессмыслицей статус онтологического абсолюта – «Логоса, ставшего плотью». В бессмыслице звучит интуиция бессмертия – неразрешимое противоречие бытия между жизнью и смертью, которое снимается алогически через победу творческого священного и арационального Ничто, воплощенного и воплощающегося каждый раз заново Слова: «Между абсурдом и неразрешимым противоречием, может быть, нет никакой разницы. Круглый квадрат – абсурд. <…> Абсурд, или бессмыслица, всегда понятие семантическое, то есть отношение слова или знака к обозначаемому. Но Слово стало плотью. Тогда бессмысленное слово, то есть бессмыслица стала пониманием моего существования, так как вочеловечение Слова алогично»[65].