Пирр снял диадему, украшавшую его шлем, и передал ее одному из своих телохранителей, а сам отважно бросился на наседавших повсюду врагов. В это время черепица, брошенная с крыши одной из женщин-аргивянок, попала царю в шею и перебила позвонки [Plut., Pyr., 34]. Так погиб Пирр, которого древние считали лучшим полководцем после Александра Великого.

Глава III

БОЕВЫЕ СЛОНЫ В АРМИЯХ СЕЛЕВКИДОВ, ПТОЛЕМЕЕВ, ГРЕКО-БАКТРИЙСКИХ И ИНДО-ГРЕЧЕСКИХ ЦАРЕЙ

1. БОЕВЫЕ СЛОНЫ В АРМИИ СЕЛЕВКИДОВ

Держава Селевкидов, возникшая на руинах империи Александра, контролировала обширные территории, простиравшиеся от Средиземного моря до границ Индии. Основатель государства Селевк I Никатор повторил индийский поход великого македонского завоевателя, однако предпочел пожертвовать уже приобретенными индийскими владениями ради утверждения своей власти над западными провинциями и победы над Антигоном Одноглазым [Just., XV, 4]. В 305 г. до н. э. между Селевком и Чандрагуптой I (в античной традиции, Сандракотта или Андракотта) был заключен договор о союзе [Arr., Ind., V, 10; App., Syr. 55][126], по которому в обмен на значительные территории Селевк получил 500 боевых слонов. Договор был скреплен браком дочери Селевка и Чандрагупты.

Селевк понимал, какую огромную пользу в предстоящей борьбе за наследие Александра могут принести ему четвероногие гиганты; поэтому он проявлял большую заботу по отношению к этим животным. Селевк неоднократно устраивал торжественные шествия слонов, а для их содержания около Апамеи на полноводной реке Оронт была выделена плодородная местность[127]. Для жителей города слон стал предметом особой гордости, и они чеканили его изображение на своих монетах (см. вкл., рис. 13). Повышенное внимание Се-левка к своим слонам не укрылось от его соперников, которые поспешили наградить его насмешливым прозвищем "элефантарх" ("предводитель слонов") [Plut., Demet., 28; Athen., VI, 78; Diod., XIX, 44][128].

Селевк I Никатор (312–280 гг. до н. э.). Голова мраморной статуи

Деметрий Полиоркет (337–283 гг. до н. э.). Мраморный бюст

Антигон Одноглазый, 84-летний полководец Александра, правил территориями в Греции и на островах Эгеиды, в Малой Азии и Сирии. Его сын Деметрий Полиоркет был смелым и талантливым полководцем, основным сподвижником и наследником царства. Диадохи опасались амбициозных притязаний Антигона, поэтому они создали против него могущественную коалицию. Решающим сражением, определившим судьбу восточных территорий империи Александра, стала битва при Ипсе во Фригии (301 г. до н. э.). Это было крупнейшее сражение Античности по количеству слонов, принявших в нем участие [Plut., Demet. 28–30; Just., XV, 4; Diod., XX, 113; XXI, Excerpt. 2]. В совокупности обе стороны выставили около 500 животных!

Чтобы соединиться с армией союзников, Птолемей выступил из Египта, Кассандр — из Греции, но только Лисимах, направлявшийся с берегов Мраморного моря, успел привести свои силы на помощь Селевку. Таким образом, Антигону и Деметрию противостояла лишь часть войска коалиции. Силы были примерно равными, но перевес в слонах был на стороне союзников. Наиболее подробное описание битвы при Ипсе дает нам Плутарх. "У Антигона было собрано свыше 70 000 пехоты, 10 000 конницы и 75 слонов, у неприятелей — конницы на 500 клинков больше, слонов 400 да 120 боевых колесниц; пехоты, правда, всего 64 000… Завязался бой, и Деметрий во главе многочисленной и отборной конницы ударил на Антиоха, сына Селевка. Он сражался великолепно и обратил неприятеля в бегство, однако слишком увлекся преследованием и неуместное это честолюбие сгубило победу, ибо и сам Деметрий, возвратившись, уже не смог соединиться с пехотой — путь ему тем временем успели загородить вражеские слоны — и фаланга осталась без прикрытия, что, разумеется, не укрылось от взора Селевка, который, однако, не напал на пехотинцев, а только теснил их, грозя нападением и как бы призывая перейти на его сторону. Так оно и вышло: значительная часть фаланги откололась и сдалась, остальные пустились бежать… Деметрий с 5000 пехоты и 4000 конницы почти без остановок бежал до Эфеса, и, меж тем как все опасались, что, испытывая нужду в деньгах, он разграбит храм, сам он, в свою очередь, боялся, как бы этого не сделали его солдаты, а потому без промедлений двинулся дальше и поплыл в Грецию, последние свои упования возлагая на афинян" [Demet., 28–30; пер. С. П. Маркиша][129].

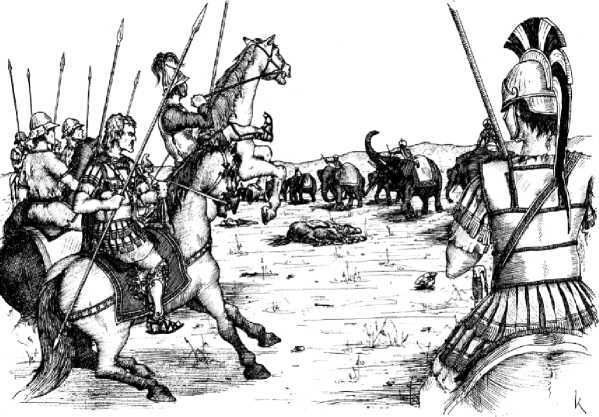

Битва при Ипсе. Слоны препятствуют продвижению кавалерии Деметрия. Рис. И. В. Кирсанова

Из описания Плутарха видно, что битва была выиграна союзниками только благодаря слонам, своевременно появившимся на пути вражеской кавалерии. Перед началом боя животные находились в тылу армии, играя роль тактического резерва, именно поэтому Деметрий сначала и не встретил их на своем пути.

Селевк I. Изображение на монете

Селевкидский боевой слон, сражающийся с галатом. Статуэтка из некрополя Мирины (Малая Азия). III–II вв. до н. э. Терракота (Goldworthy A. Les guerres romainaes (281 av. J.-C. — 476 ap. J.-C.) / trad. de l’anglais par M. Pecastaing-Boissiere. Paris, 2000. P. 70)

Конец "великого элефантарха" был печален. Его убил, как было сказано выше, Птолемей Керавн. Слоны Селевка Никатора попали в руки его убийцы. Однако Антиоху I, наследнику Селевка I, удалось сохранить некоторое количество этих животных, оказавших ему в дальнейшем огромную услугу в войне с галатами[130].

Столкновение армии Антиоха с этими воинственными варварами произошло после их вторжения в Малую Азию в 276 г. до н. э. в пограничных районах Фригии. Войска Антиоха I численно уступали силам неприятеля, и единственное преимущество сирийского царя заключалось в том, что в его армии были слоны. Не решаясь вступить в битву со столь мощным противником, Селевкид уже готовился к отступлению. Его сподвижник родосец Теодат был смелым и в военном отношении опытным человеком. Он предложил царю дождаться атаки галатов, а слонов держать скрытыми за боевыми порядками и неожиданно ввести их в бой. Антиох послушался этого совета. Согласно рассказу Лукиана, варвары построились фалангой глубиной в 24 ряда; на каждом крыле их армии разместилась конница численностью 20 000 человек, а в середине строя было поставлено 80 серпоносных колесниц и вдвое большее число колесниц с парной упряжкой.

Более половины сил Антиоха составляла легкая пехота. Однако когда противник пошел в атаку, царь неожиданно ввел в бой слонов. "Ни сами галаты, ни кони их никогда раньше не видали слонов и были приведены неожиданным зрелищем в величайшее смятение. Еще задолго до приближения животных, услышав только их похрюкивание и увидев их бивни… галаты побежали в полном беспорядке." [Luc., Zeux. vel Ant., 8-10; cf. App., Syr. 65]. После разгрома варваров воины царя стали подносить ему победные венки и чествовать как великого победителя. Однако сам Антиох был более сдержан. По сообщению Лукиана, он сказал: "Да будет нам стыдно, воины: только этим 16 животным мы обязаны нашим спасением, — если бы невиданное зрелище не поразило врагов, что мы с вами могли бы против них сделать?" [Luc., Zeux. vel Ant., 11]. Антиох I, прозванный за свою победу Сотером (Спасителем), приказал даже вместо традиционного трофея поставить на месте сражения изображение слона.