— острая критика политики правящей «оранжевой команды» как эскалации «революционного кризиса» («ссора с Россией», «политические репрессии», «падение ВВП»), разрушившего предыдущую стабильность;

— ретроспективное изображение экономического роста 2002–2004 годов как заслуги «крепких профессионалов» — правительства Януковича и «хозяев Донбасса», а отнюдь не киевских «горе-реформаторов»;

— социальные обещания (пенсии, стипендии, пособия на новорожденных, жилье молодым семьям и так далее), подкрепленные напоминаниями о социальных благодеяниях премьера Януковича;

— особое внимание защите интересов жителей востока, базовому электорату Партии регионов, которые якобы и «кормят Украину» (от отстаивания прав русского языка до бюджетных дотаций углепрому).

Иными словами, избирателю словно бы предлагался идеал «Украина ДО Ющенко, только БЕЗ Кучмы». Для успеха обновленной «риторики стабильности» у Партии регионов было несколько предпосылок. Первая — это имидж успешности, профессионализма ее верхушки, а точнее — умение донецких элит (и правительства Януковича) ассоциировать себя с экономическим ростом 2002–2004 годов (а соответственно — и ростом благосостояния на индустриальном востоке Украины за счет оживления тяжелой промышленности). При этом развитие новых, непромышленных отраслей людьми традиционного «индустриального» сознания воспринимается не как успех рыночной трансформации, а как «развал народного хозяйства», а такие изменения вербализовывались в типичных высказываниях, вроде «заводы стоят, а инженеры пошли в ларьках торговать». Благосостояние же тех киевлян, львовян, одесситов, которые достигли его благодаря формированию постиндустриальной экономики услуг, развитию банковской системы, интеграции в мировую торговлю, воспринималось многими на индустриальном востоке как нечто ненастоящее, эфемерное. Отсюда и привлекательность того предвыборного послания «регионалов», что, мол, Киев и запад Украины «паразитируют на промышленности востока», тогда как Донбасс, напротив, «кормит всю Украину». Ведь как могут торгующие на рынках и протирающие штаны в офисах содержать тех, кто с опасностью для жизни «вкалывает» под землей на убыточной шахте?!

Вторая предпосылка — приемлемый и понятный для восточноукраинского электората имидж лидеров ПР как «умелых хозяйственников», профессионалов. Это касается как бывших «красных директоров», так и новых «крупных предпринимателей», хозяев металлургических комбинатов, шахт, машиностроительных заводов. Они — не какие-то сомнительные банкиры или газотрейдеры! А бывший директор автобазы, шахтерский сын Виктор Янукович — первый среди достойных.

Иными словами, имидж лидера-регионала — это, по существу, немного модифицированный образ знакомого с советских времен «крепкого руководителя — хозяйственника», родоначальником коего можно считать условную фигуру «сталинского наркома» (Орджоникидзе, Куйбышев, Микоян, Устинов, Косыгин и проч.): простой, неразговорчивый, конкретный и деловой руководитель — в отличие от «аппаратчика», циника и интригана. Этот типаж лидера-неполитика утвердился еще в советской популярной культуре (см. многочисленных директоров в исполнении Михаила Ульянова и Кирилла Лаврова), а также — что немаловажно — в региональной мифологии шахтерского Донбасса (от полумифического Артема — до директора и угольного министра Засядько).

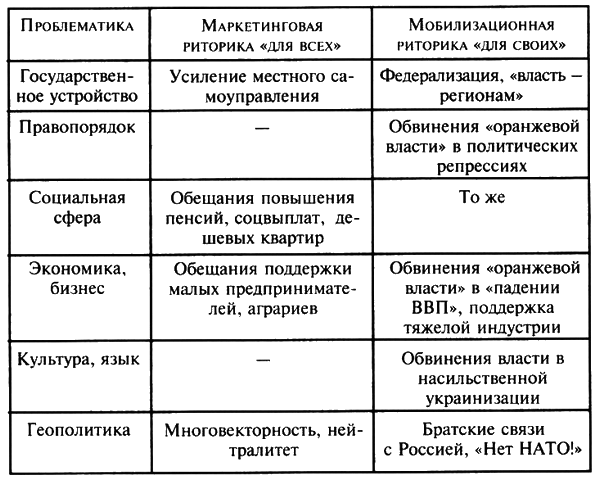

Впрочем, в избирательных кампаниях 2006 и 2007 годов «регионалы», учтя прошлые ошибки, попытались разрушить негативный образ ПР как «чисто донецкой партии», равнодушной к чаяниям украинцев из других регионов: их обновленная риторика, как показывает внимательное прочтение агитационных материалов, имела как бы две версии: одну для «своих» избирателей — довольно воинственную, мобилизационную, другую — для остальных, гораздо более миролюбивую, привлекательно упакованную, с особым маркетинговым упором на «социальную составляющую», попросту говоря — на все тот же зарплатно-пенсионный популизм. Причем если вторая версия артикулировалась через официальную предвыборную программу и выступления лидеров ПР по национальным телеканалам, то первая — воспроизводилась главным образом через листовки, плакаты, выступления на митингах сторонников в «своих» регионах.

Схема 6. два варианта «риторики стабильности» ПР для разных аудиторий.

Оказалось ли возвращение ПР к «риторике стабильности» успешным, удалось ли этой политической силе расширить влияние за пределы своего традиционного регионального электората, «укорениться» в центре и на западе Украины? Если судить по формальным результатам парламентских выборов 2006 и 2007 годов, то ответ будет скорее негативный: ПР всякий раз набирала меньше, чем Янукович в конце 2004 года, и подавляющая часть ее электората все так же сосредоточена на востоке и юге, в первую очередь в Донбассе и в Крыму.

Однако более детальный анализ показывает: бывшей «партии одного региона» удалось стать «своей» там, где у нее появились убедительные местные лидеры (например, в Харькове — благодаря яркому Е. Кушнареву), а не просто «перебежчики» из числа бывших «кучмистов». Серьезную поддержку ПР получает в Закарпатье и Буковине, в Житомире. Но стоит указать и на этнокультурный компонент этой поддержки: в названных местностях живут многочисленные нацменьшинства (венгры, румыны, поляки), и значительная часть этих групп голосует за ПР, поскольку их не слишком убеждает «державническая» риторика сторонников Ющенко, то ли, наоборот, действенным оказывается запугивание «насильственной украинизацией», используемое ПР. В любом случае трудно предположить, что обещания повышенных зарплат и стабильно дешевого российского газа сегодня воспринимаются закарпатцем-венгром и его соседом — украинцем по-разному.

Показателен в этом смысле Киев, где большинство населения все еще русскоязычно в быту, но гражданская украинская национальная идентичность является доминирующей: на последних выборах мэра и горсовета в мае 2008 года представители ПР с трудом преодолели трехпроцентный барьер, и не потому, что проиграли сторонникам Ющенко: выдвиженцы президентского блока «Наша Украина — Народная самооборона» вообще не прошли в горсовет. В «оранжевых» киевляне разочаровались, но Янукович и его партия для них остались чужими и политически, и культурно: «риторика стабильности» здесь не помогла.

Справедливость на марше

Обратимся теперь к конкурирующей стороне и ее «политическому маркетингу», а именно — к упомянутой вначале риторике «борьбы за справедливость», активно применяемой Блоком Юлии Тимошенко. В сознании членов зрелых демократических обществ справедливость (justice) не слишком оторвана от институциализованного права и составляет неотъемлемую часть единой системы демократических ценностей (вспомним идею «freedom and justice for all»). В домодерных и авторитарных обществах справедливость по большей части не отделяется от полумифической «правды», которую никто, кроме лицемеров-чиновников, не стремится отождествлять с законом и которой, как известно, «нет на земле» и, вполне возможно, «нет и выше».

Но особо интересен в этом смысле случай обществ переходных, в которых болезненно формируются практики модерности (modernity) и устойчивой демократии. В таких обществах «правда/справедливость» становится не только объектом институциализации в праве и судопроизводстве, но и ведущим лозунгом отдельных политических движений, декларирующих своей целью воцарение полумифической справедливости именно здесь, «на земле», и именно теперь. Примеры — от аргентинских «хустисиалистов» (чьим лидером многие годы был генерал Хуан Перон, но сердцем и легендой движения — его супруга, легендарная Эвита, о которой мы еще вспомним) и до ныне здравствующих братьев-близнецов Качиньских, пришедших в 2000-е годы к власти в Польше во главе движения «Prawo i Sprawiedliwość».

Сила и привлекательность лозунга «справедливости» — в его культурной укорененности (залог актуализации мощных символических ресурсов) и внешней простоте, соединенной с многозначностью. Справедливость — это и воспетая в фольклоре архетипическая Правда, противостоящая Кривде, и пресловутая «справедливость социальная», любимый конек украинских коммунистов и прочих сторонников взгляда, что собственность есть кража… Но такие радикальные постулаты присутствуют в лозунге справедливости латентно, наряду с идеями о богатстве как справедливой награде за успешный труд (например, предпринимательский) или творчество (которое «доступно народу»). И выбирать акценты в опоре на этот многозначный символический ресурс политик может каждый раз в связи с тем, чего от него ждет конкретная аудитория.