Особенность этого текста заключается в том, что возник он на документальной основе: Жан-Батист де Бойе, в будущем маркиз д’Аржанс, сын генерального прокурора парламента Экса, в юные годы оказался свидетелем скандальной истории, связанной с открывшимися злоупотреблениями известного проповедника Жана-Батиста Жирара (1680–1733), которого одна из его духовных дочерей, Катрин Кадьер, обвинила в обольщении и сексуальном принуждении, то есть своего рода духовном инцесте. История эта в 1731 году взбудоражила всю Францию, вызвала длительные дебаты и стала символом начавшейся антиклерикальной кампании, тем более что в ходе следствия обнаружилась также и вина самой пострадавшей (впадавшая в мистические экстазы Катрин Кадьер будто бы показала святому отцу рану на своем левом бедре как свидетельство сошествия на нее Святого духа, чем спровоцировала его, согласно одной из версий, присутствовать в дальнейшем при ее экстазах и даже по мере сил содействовать им). Именно эта история, вложенная в уста юной наивной Терезы, подруги Катрин (в романе — Эрадис), и ложится в 1748 году в основу текста «Тереза-философ, или Воспоминания, касающиеся истории отца Диррага и мадемуазель Эрадис», ставшего своеобразной классикой жанра[279].

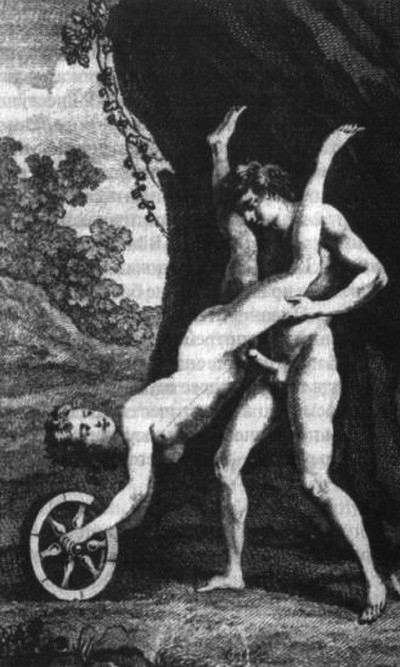

Илл. 7. Гравюра Элуина по рисунку Бореля к роману «Тереза-философ».

На самом деле описанная выше история составила лишь вступление к первой части романа. Вторая его часть, возможно, наиболее традиционная для жанра эротических романов, представляла собой историю «падшей женщины», в дом которой волею судеб попадала героиня (Тереза). Впрочем, и здесь при желании можно было увидеть скрывающуюся за эротическими и даже порнографическими описаниями критику нравов, а в высказываниях госпожи Буа-Лорье[280] — незаметно инкорпорированные идеи Просвещения. Наибольший же интерес представляла его первая часть, имевшая форму одновременно физиологического и метафизического трактата (при том, что в целом роману была придана форма исповеди): в ней Тереза сначала невольно, а потом уже и вполне сознательно оказывалась свидетельницей многочисленных диалогов между своей благотворительницей, г-жей С., и аббатом Т., касавшихся материалистической теории страстей, теории религии, которые, впрочем, сопровождались также и практическими действиями (ср. названия некоторых глав: «Определение того, что следует понимать под словом „природа“», «Изучение религий в свете естества», «О происхождении религий», «О происхождении чести», «Жизнь человеческая может быть сравнима с броском костей» и т. д.). Основной урок, который получала в ходе этих многочасовых бесед юная Тереза, заключался в том, что любовь есть физическая потребность и должна восприниматься как таковая, а религия и Бог, эти изобретения человечества, есть не что иное, как сама Природа. Отсюда, в свою очередь, вытекала и ставшая известной теория полового акта, сопоставимого с необходимостью опустошения ночного горшка (илл. 7) (аббат даже объяснял в связи с этим своей приятельнице, а затем и Терезе строение половых органов и способы контрацепции). Также и абстрактные понятия счастья, чувства, морали трактовались как производное наших органов и ощущений: с точки зрения природы, учил аббат, морали не существует. Так, за пятьдесят лет до появления романов де Сада, были сформулированы основные принципы, которые в дальнейшем стали ассоциироваться уже преимущественно с его именем.

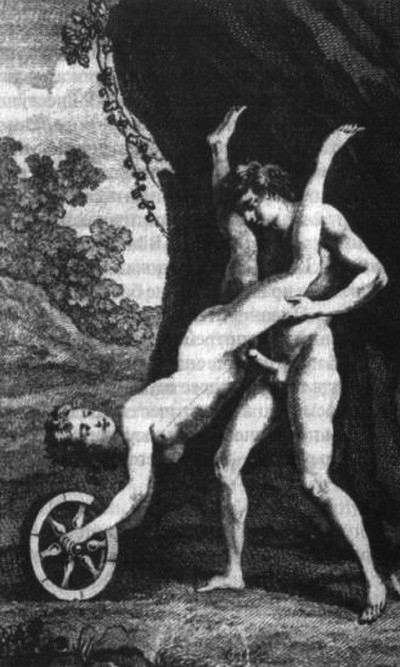

Илл. 8. Гравюра Элуина по рисунку Бореля к изданию «Современного Аретина» 1787 года.

Перечень антирелигиозных романов, принимавших формы эротической литературы и тем самым попадающих в разряд того, что ныне мы называем литературой либертинажа, можно было бы продолжать еще долго[281]. Сюда относится, среди прочего, написанный как опровержение «Терезы-философа» роман Франсуа-Винсента Туссена «Анти-Тереза, или Жюльетта-философ» (1750), хотя и оспаривающий биологический и механистический детерминизм маркиза д’Аржанса, но тем не менее вкладывающий определенную идеологию в изображение эротических сцен. Можно указать также на «Современного Аретина» аббата Дю Лоранса (1763) — собрание сатир и эротических рассказов, в предисловии к которому автор открыто говорит, что основная мишень его критики — религия («Я дал название „Аретин“ этой книге, потому что этот сатирический автор никого не пощадил в своем веке: более умудренный, чем он, я уважаю людей, но критикую их заблуждения и предрассудки»[282] (см. илл. 8). И далее мнимый издатель книги, которого аббат делает китайцем, рассказывает, как он в разные годы обращался к разным религиям — христианству, исламу, иудаизму — и как ни одна не принесла ему облегчения, но особенно негативные чувства у него вызвало именно христианство, и в особенности иезуиты (рассказ «Три иезуитских монастыря»), В конце же первого тома «Современного Аретина» автор сюжетно подводил к проблеме, о которой в его время шли бесконечные споры, — проблеме целомудрия и безбрачия, — показывая на примере истории своих героев, что и то и другое есть преступление перед природой, которого никак не мог желать Бог, если Он вообще существует. Вместе с тем христианские догмы рисовались Дю Лорансом как такие же порождения человеческой фантазии, что и позы божественного Аретина[283].

Наконец, к этой же тенденции эротической антирелигиозной литературы примыкает и «L’Erotica Biblion» (1783) уже упомянутого нами Мирабо-сына, в котором доказывается, что в античные и библейские времена нравы были еще более развращенными, чем ныне, а Священное Писание и писания Отцов Церкви содержат не менее извращений и непотребств, чем современные романы. Впрочем, у Мирабо уже совершенно отчетливо проступает и другое: либертинаж для него — скорее игра, развлечение, которые он использует одновременно в политических целях: для подготовки неизбежной смены политического и государственного устройства. Если общество развращено — такова его логика, — то в этом вина правительства.

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ ИЛИ ПРОЛОГ 1789 ГОДА?

Собственно, именно к концу века, в последние десятилетия перед революцией, роман либертинажа приобретает свойственную его поздней модификации двойственность. Как это мы видели уже у Мирабо-сына в романе «Мое обращение», эротические и даже порнографические описания легко поддаются в нем реверсивной трактовке: не столько (и не только) игривые, соблазнительные сцены, сколько резкая критика и общества, да и самого либертинажа, скрывающаяся за мнимой игрой. Так, абсолютно амбивалентную роль играет либертинаж в известном романе Никола Ретифа де ла Бретона «Совращенный поселянин» (1775), где автор, казалось бы, с упоением описывая различные его формы (либертинаж ставшего светским человеком поселянина Эдмона; доведенный до пароксизма либертинаж Годе; разные формы женского либертинажа[284]), кажется, впервые во французской литературе «выходит на тему» классового содержания данного социального явления. Критикуя светский, аристократический либертинаж, сеющий зло и приводящий к гибели по природе своей благородных героев, Ретиф в целом выступает словно от имени тех, для кого либертинаж есть лишь вольность нравов, «сладострастная практика бездельников». На самом же деле, будучи учеником и последователем Жана-Жака Руссо (весьма непоследовательным, надо сказать; впрочем, стоит помнить, что современники дали Ретифу прозвище «Rousseau du ruisseau» — «ручейный Руссо»), Ретиф отвергает не столько практику либертинажа, которая эстетически его явно притягивала, сколько его философские основания, ассимилируя тем самым материалистическую теорию и либертинаж[285].