Грех, одним словом, должен быть исповедан. Почему это принесет избавление? Да потому, что греховное желание наше есть не что иное, как оборотная сторона требования любви – желание Другому смерти. Исполнением этого желания является добровольно принесенная за нас крестная жертва и таинство евхаристии. И лишь приблизившись к желанию в таинстве покаяния, осознав его, его исповедав, сможем мы в таинстве евхаристии полноценно участвовать, сможем мы вкусить плоти и крови, сможем мы напиться и насытиться принесенною за нас крестною жертвой. Освобождение от власти желания достигается не отказом от него – таковой, как свидетельствует апостол, и невозможен, как невозможна любая мюнхгаузеновская попытка вытащить себя из болота за волосы – а наоборот, усвоением его, его бескомпромиссным обнаружением. Не поступаться своим желанием – вот максима лакановской этики субъекта в анализе. Аскетизм не связан с отказом от желания, с «исправлением» человеческой природы собственными силами. Движущей силой, сокрытой пружиной его служит не трансцендентное нам и влекущее нас к себе благо, а имманентное нам и толкающее нас на грех зло – та тайная сладость желания, jouissance, которая и удовлетворяется крестной жертвой «Иисуса сладчайшего», то желание Другому смерти, без которого мольба Ему о спасении так и останется навсегда звучащим кимвалом и звенящею медью. В перспективе этой грех и спасение предстают, таким образом, не как преступление и прощение, а как желание и его удовлетворение. Евхаристия не спасает нас, делая нас «лучше», она делает это, удовлетворяя наше желание, то есть совершая то, без чего никакое благо не способно послужить нам во благо. Смерть Христа – условие сошествия подателя всех благ, Духа. Собственно этические и аскетические требования получают свое место и обоснование в культе как подготовка к участию в таинствах. Вне культа они лишаются смысла. Лишь в культе, там, где мы символически (а порой, как в чине погребения, и реально) уже не принадлежим миру, где отдаем мы собственный голос Церкви, дано нам свое желание и исполнение его, свою греховность и свое спасение неложно в своем покаянии и в своем благодарении засвидетельствовать.

Итак, желание отнюдь не отмечено, как видим, для Лакана печатью софийности и божественности. Оно не устремлено к бесконечности, для понимания его нет нужды прибегать к метафизическим построениям и отсылкам. Более того, «желание поддерживать желание неудовлетворенным» является для Лакана истерическим симптомом. Значит ли это, однако, что о. Василий неправ, что все построение его основано на натяжке и подтасовке? Отнюдь. Скорее наоборот – именно это служит его мысли наилучшим обоснованием. Лакановское описание расщепленного, расколотого субъекта, субъекта, витающего между неврозом навязчивости и истерией, субъекта, по самой природе своей, в силу погружения его в символическую среду, обреченного на противоестественность, как нельзя лучше отвечает христианским представлениям о человеке как о существе не на поверхности только, а в самом корне, в самом желании своем пораженном и извращенном. И в этом атеист Лакан является, пожалуй, в наше время на новой ступени наших знаний о человеке, лучшим и достойнейшим продолжателем французских мыслителей-атеистов XVII столетия с их бескомпромиссной, богословски безупречной картиной человеческого эгоизма. «Культивирование» желания, его, говоря словами о. Василия, «promoting and highlighting», в культурном отношении действительно своевременно, а для общества и душевного здоровья его членов действительно благотворно – здесь правота о. Василия несомненна. Но благотворным оно оказывается не само по себе, а лишь в рамках христианского общежития, лишь в связи с местом, которое занимает оно в домостроительстве православного культа.

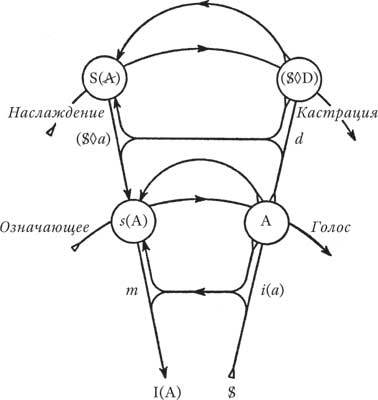

Для того чтобы нагляднее увязать сказанное с лакановскими построениями, обратимся к так называемому «графу желания» – графическому построению, которое Лакан неоднократно в своих работах приводит и комментирует. Граф желания представляет собою построение алгебраическое. Недаром Лакан использовал его в совершено разных контекстах. Все символы его суть переменные величины, допускающие, следовательно, подстановку. Попробуем дать ему религиозное содержание и прочесть его как диалог с Богом.

Обращаясь к Другому, субъект пользуется языком, оказываясь в регистре требования. Если любое требование, согласно Лакану, это, независимо от конкретного содержания своего, требование любви, то ответ на это требование, обозначенный горизонтальной линией первого уровня, идущей от m (message, сообщения) к А (Другому, месту кода, в котором это сообщение задним числом прочитывается), являет собой – независимо, опять же, от конкретного своего наполнения и звучания – не что иное, как признание в любви, уверение в нем: я тебя люблю. Уверение это должно, однако, быть, как и любое высказывание, удостоверено. Да, но чем? Речь может удостоверяться другой речью, та – другой и далее до бесконечности. Поэто-му и говорит Лакан, что у Другого другого Другого нет. Сами условия речевого общения заставляют субъекта искать за речью Другого чего-то такого, что бы ее мотивировало. Зачем говорит он мне то, что он мне говорит? Зачем говорит он мне, что Он меня любит? Идя выше, линия этого вопрошания поднимается вопросительным знаком над точкой, что обозначена у Лакана как место фантазма. Субъект, тщетно пытаясь неразгаданное желание Другого удовлетворить, желая, иными словами, сделаться Другому желанным, перечеркивает себя, мимикрирует, обращаясь в тот гипотетический, неясный ему предмет, которого желание Другого, ему неведомое, взыскует. Предмет этот призван понравиться Другому, соблазнить его – недаром даже иконе приписывает Лакан в Семинаре XI именно это значение. Притвориться мертвым – вот предел, к которому желание субъекта может здесь устремиться, если в фантазии субъекта Другой ищет его смерти. Однако Другой этот, не будучи, разумеется, как на нижнем этаже графа, зеркальным двойником субъекта, остается на этом уровне фигурой чисто фантазматической. Религия действительно выступает здесь неврозом навязчивости. Для атеиста верхний этаж графа остается плодом фантазии, а Бог, как и говорит Лакан в Семинаре XI, предстает не мертвым, а именно бессознательным.

Действительный ответ Бога на требование любви вписан в верхний этаж графа. Доказывая незаинтересованность своей любви, отсутствие стоящего за ней и не вписанного в речь желания, Бог умирает: в верхней правой точке, соответствующей у Лакана коду, то есть элементу, задним числом сообщающему предшествующей речи значение, находится перечеркнутый субъект, смерть. Для меня, взыскующего Его любви, смерть предстает означающим смерти Другого, обозначенным на графе большим неперечеркнутым S перечеркнутого А. Слова «сие есть тело Мое и кровь Моя» получают значение ретроактивно, задним числом, после смерти. Для Другого Другого нет, смерть субъективации не подлежит – вы не можете сказать «я умер», не отделив автоматически акта высказывания от его содержания (точно такая же логика продемонстрирована Лаканом на примере высказывания «я лгу»). Удостоверив смертью Свою любовь, Господь перечеркнул Себя, обратился в объект, ставший теперь, как писал Лакан, «предмет а, а точнее в помёт, то, что выскажется, когда я уже буду мертв, время, когда меня наконец услышат, перв(а)причину его желания»[7].

Не случайно стрелка нижележащего этажа поднимается сюда, к перечеркнутому Другому. Теперь, когда Другой умер ради нас, ясно становится, что именно смерть эта, навсегда утверждающая нас в Его любви, и является – всегда являлась – для нас предметом желания – предметом, который, по самому определению лакановского маленького а как нехватки, совпадает с отсутствием. Это желание смерти не воспринимается на уровне переживания как тяга, стремление, хотение, она вытеснена не в силу какого-то динамического воздействия. Это просто другая сторона требования любви – нельзя требовать любви, не требуя удостоверить ее, а значит, нельзя требовать любви, не желая тем самым – в лакановском смысле вытесненного желания – смерти любящего. Пользуясь излюбленной лакановской моделью можно сказать, что требование и желание располагаются друг против друга на ленте Мёбиуса – будучи на одной стороне, выводимые одно из другого, они предстают как противоположности, как лицо и изнанка. Течение литургического цикла, будь то суточного или годового, а в особенности великопостного, и есть не что иное, как движение вдоль этой ленты из одного, лицевого пункта, в изнаночный и обратно, как дискурс, который не может быть воспринят и субъективирован человеком как единое и непротиворечивое целое, но разыгрывается драматически. Так, для примера, подвиг поста, требуемый от верующего в течение великой Четыредесятницы, отменяется в Светлое воскресенье задним числом как ненужный – приглашением всех, постившихся и непостившихся, к святой Чаше. Суждение о необходимости поста является, таким образом, функцией литургического времени, сценарием литургической драмы, так что внецерковные дискуссии на эту тему оказываются на поверку пустым морализирующим фарсом.