Вышла чёрная. Не помню я уж тут ни расчёта, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, тысяч шестнадцать флоринов; вдруг, тремя несчастными ударами, спустил из них двенадцать; потом двинул последние четыре тысячи на “passe” (но уж почти ничего не ощущал при этом; я только ждал, как-то механически, без мысли) – и опять выиграл; затем выиграл ещё четыре раза сряду. Помню только, что я забирал деньги тысячами…»

Затем Алексей Иванович перешёл в другую залу, третью, ещё играл и очнулся только от вскрика-информации по-французски одного из наэлектризованных зрителей-болельщиков, что он выиграл уже сто тысяч форинтов, или – двести тысяч франков! То есть – в четыре раза больше, чем требовалось для спасения Полины. Вероятно, этот перебор и сыграл свою роковую роль в случившейся катастрофе. Алексей Иванович, уже ставший Игроком, опьянённый и отравленный игрой, игорной страстью, пересилившей страсть любовную, сам себе потом признается: он не обратил внимания, что Полина, отдаваясь ему в ту ночь, была-находилась в горячечном бреду, что отдалась она ему не из любви, а из ненависти, как бы в плату за пятьдесят тысяч франков, и что она уже никогда этого ему не простит…

Ещё одна автобиографическая составляющая этого героя – его взаимоотношения с Полиной, воссоздающие перипетии любви самого Достоевского и А. П. Сусловой, послужившей прототипом героини. Образ Игрока имеет и литературные традиции: в частности, в русской литературе это – Германн из «Пиковой дамы» А. С. Пушкина, Арбенин из «Маскарада» М. Ю. Лермонтова.

Алёна Ивановна

«Преступление и наказание»

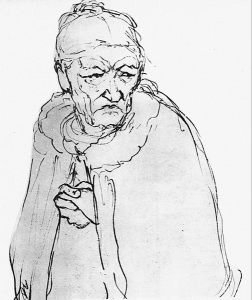

Процентщица; старшая сестра (сводная) Лизаветы. С её «чином» в романе есть некоторая путаница: сначала она повествователем представлена как коллежская регистраторша (14-й класс), а буквально через две страницы сказано (в сцене подслушанного Раскольниковым разговора в трактире), что «студент говорит офицеру про процентщицу, Алёну Ивановну, коллежскую секретаршу», а это уже гораздо выше – 10-й класс. «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы её были жирно смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпьё, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрёпанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела…» Характеристику ей даёт тот же студент в разговоре с товарищем своим в трактире: «– Славная она, – говорил он, – у ней всегда можно денег достать. Богата как жид, может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало. Только стерва ужасная…

Процентщица. Художник П. М. Боклевский.

И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад, и пропала вещь. Даёт вчетверо меньше, чем стоит вещь, а процентов по пяти и даже по семи берёт в месяц и т. д. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьёт поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребёнка, тогда как Лизавета, по крайней мере, восьми вершков росту…» Именно студент своими рассуждениями о том, что «глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живёт, и которая завтра же сама собой умрёт» может своей смертью спасти от нищеты и гибели многих – окончательно подтолкнул Раскольникова на «преступление».

И вот – сцена убийства: «Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы её, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребёнки, торчавшей на её затылке. Удар пришёлся в самое темя, чему способствовал её малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела ещё поднять обе руки к голове. В одной руке ещё продолжала держать “заклад”. Тут он изо всей силы ударил раз и другой, всё обухом и всё по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к её лицу; она была уже мёртвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и всё лицо были сморщены и искажены судорогой…»

Но Алёна Ивановна ещё явится во всём своём отвратительном виде Родиону Раскольникову в горячечном бредовом сне, когда ему приснилось, будто он опять пришёл в её квартиру: «В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел как будто висящий на стене салоп. <…> Он подошёл потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвёл он рукою салоп и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней: “боится!” – подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал её разглядывать; но и она ещё ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, – так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он её не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шёпот из спальни раздавались всё сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать…»

Достоевскому с самых ранних лет приходилось общаться с ростовщиками И ростовщицами (вроде А. И. Рейслер, Эриксан), так что материала для изображения Алёны Ивановны, её сути и образа жизни было у него более чем предостаточно. Он даже собирался написать отдельное произведение с таким названием – «Ростовщик».

Алёна Фроловна

«Бесы»

Няня Лизаветы Николаевны Тушиной. Эта эпизодическая героиня интересна тем, что ей дано имя реального человека – Алёны Фроловны (Е. Ф. Крюковой) – няни из семьи Достоевских.

Алмазов (Алмазов Андрей)

«Записки из Мёртвого дома»

Арестант, «начальник» Горянчикова на работах. «На алебастр назначали обыкновенно человека три-четыре, стариков или слабосильных, ну, и нас [дворян] в том числе, разумеется; да, сверх того, прикомандировывали одного настоящего работника, знающего дело. Обыкновенно ходил всё один и тот же, несколько лет сряду, Алмазов, суровый, смуглый и сухощавый человек, уже в летах, необщительный и брюзгливый. Он глубоко нас презирал. Впрочем, он был очень неразговорчив, до того, что даже ленился ворчать на нас. <…> Алмазов обыкновенно молча и сурово принимался за работу; мы словно стыдились, что не можем настоящим образом помогать ему, а он нарочно управлялся один, нарочно не требовал от нас никакой помощи, как будто для того, чтоб мы чувствовали всю вину нашу перед ним и каялись собственной бесполезностью. А всего-то и дела было вытопить печь, чтоб обжечь накладенный в неё алебастр, который мы же, бывало, и натаскаем ему. На другой же день, когда алебастр бывал уже совсем обожжен, начиналась его выгрузка из печки. Каждый из нас брал тяжёлую колотушку, накладывал себе особый ящик алебастром и принимался разбивать его. Это была премилая работа. Хрупкий алебастр быстро обращался в белую блестящую пыль, так ловко, так хорошо крошился. Мы взмахивали тяжёлыми молотами и задавали такую трескотню, что самим было любо. И уставали-то мы наконец, и легко в то же время становилось; щёки краснели, кровь обращалась быстрее. Тут уж и Алмазов начинал смотреть на нас снисходительно, как смотрят на малолетних детей; снисходительно покуривал свою трубочку и всё-таки не мог не ворчать, когда приходилось ему говорить. Впрочем, он и со всеми был такой же, а в сущности, кажется, добрый человек. <…> Положим, арестанты были народ тщеславный и легкомысленный в высшей степени, но всё это было напускное. Арестанты могли смеяться надо мной, видя, что я плохой им помощник на работе. Алмазов мог с презрением смотреть на нас, дворян, тщеславясь перед нами своим умением обжигать алебастр. Но к гонениям и к насмешкам их над нами примешивалось и другое: мы когда-то были дворяне; мы принадлежали к тому же сословию, как и их бывшие господа, о которых они не могли сохранить хорошей памяти…»