Этот метод с использованием БДУ до сих пор остается основным в исследовании новых нервных клеток. В то же время сегодня с целью подтвердить и более точно описать нейрогенез взрослых разработано множество других методик. В науке это происходит постоянно: она стремится постичь одно и то же явление разными, независимыми друг от друга методами. Только их независимость и позволяет гарантировать, что мы не находимся в плену всеобщего заблуждения.

Благодаря такому методологическому разнообразию мы можем считать существование нейрогенеза у взрослых млекопитающих, включая человека, установленным фактом. Однако до этого пришлось пройти долгий путь.

Пределы нейрогенеза взрослых у человека

В первую очередь стало понятно, что тимидиновый метод нельзя применять к человеческому организму, поскольку в нем используется радиоактивное излучение, пусть и очень слабое; но при этом никакой другой методики в распоряжении ученых не было. До 1998 года на этом месте в истории стояла точка, и в том числе по этой причине открытие Альтмана сперва не вызвало того большого воодушевления, с которым мы говорим о нем сегодня. Требовался метод с использованием БДУ, который стал распространен только в 90-е годы XX века.

Как правило, в научном фольклоре неприятие идеи нейрогенеза взрослых всецело приписывают одному человеку – легендарному ученому югославского происхождения Паско Ракичу из Йельского университета, которому мы во многом обязаны своим пониманием того, как развивается кора головного мозга у приматов; но главное – что он действительно был первейшим скептиком в отношении данного открытия. Своими революционными работами Ракич создал препятствие, которое сначала казалось непреодолимым. Дело в том, что, всесторонне исследуя кору головного мозга у обезьян, нейрогенеза взрослых он там ни разу не видел. С другой стороны, он занимался именно новой корой, а не гиппокампом. В свою очередь, Альтман описывал явление нейрогенеза и в новой коре тоже, а вся эта научная область тогда была развита значительно меньше, чем сегодня. Веских оснований распространять аргумент Ракича не только на новую кору, но и на гиппокамп на самом деле никогда не существовало (хотя гиппокамп представляет собой нечто вроде новой коры головного мозга в упрощенном виде), однако такое могло произойти, учитывая, как мало было известно ученым на заре подобных исследований. Когда в 90-е годы ХХ века Ракич наконец перешел к исследованию гиппокампа, ему пришлось признать, что нейрогенез взрослых встречается и у обезьян. Но в неокортексе его по-прежнему не было ни у грызунов, ни у обезьян, ни у человека. В итоге получилась странная дискуссия, участники которой никак не могли найти между собой общий язык и которая причинила много вреда. Однако Фернандо Ноттебом, утверждая, что Ракич таким образом якобы «единолично отбросил всю область на десятилетия назад», на самом деле тоже был не совсем прав – позже мы это увидим. Самая значительная работа Ракича, опровергающая идею нейрогенеза взрослых, – это статья, которая вышла в 1985 году, то есть на пике энтузиазма вокруг канареек, и в статье этой Ракич говорит о «пределах нейрогенеза взрослых у человека»{12}. С одной стороны, для этого он использовал свои наблюдения за неокортексом обезьян, с другой стороны, он привел некий очень важный теоретический аргумент, хотя и лишь в коротком заключительном предложении. Ракич утверждал, что потеря способности к нейрогенезу во взрослом возрасте – это признак более высокого уровня развития мозга. В своей аргументации он также обращался к эволюции и отстаивал ту точку зрения, что приматы утратили способность к нейрогенезу, поскольку новые нервные клетки несовместимы с огромными мыслительными способностями нашего мозга. Новые нейроны, по мнению Ракича, внесли бы в сеть нестабильность, и как следствие – оказали бы разрушительный эффект. В корне этот аргумент игнорировать нельзя, и позже он приобрел свое значение. Правда, не то, которое предполагал Ракич, а как раз обратное. В действительности нейрогенез взрослых позволяет обеспечить баланс между стабильностью и пластичностью. Это идет человеческому мозгу на пользу. Развитый с эволюционной точки зрения, сложный мозг отличается не только стабильностью (которая, конечно, также необходима), но и пластичностью тоже. Однако вначале аргументация Ракича возымела свое действие, несмотря на то что он вовсе не касался в своих исследованиях гиппокампа, и в его статье, «вообще говоря», речь шла о новой коре головного мозга.[9]

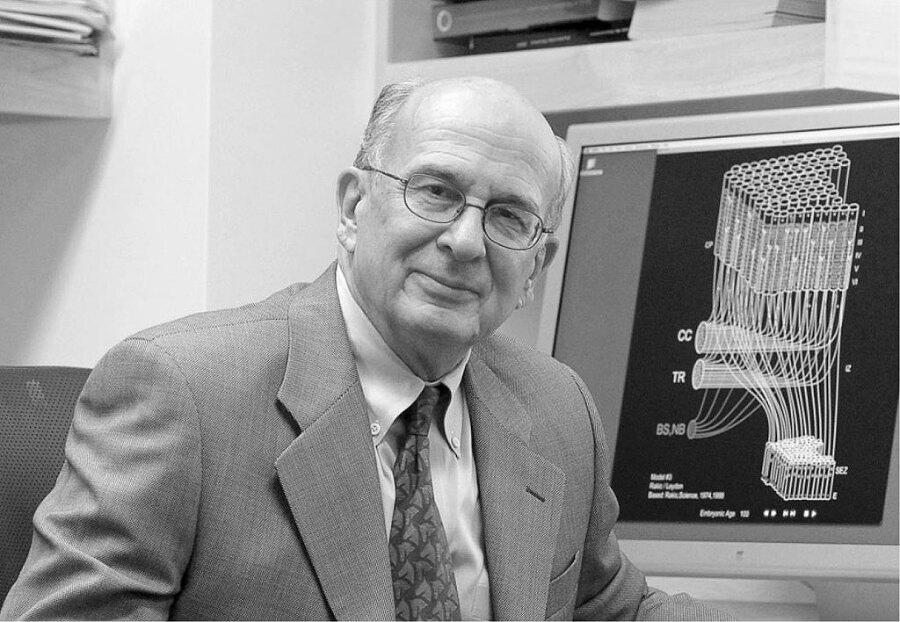

Илл. 5. Паско Ракич, сотрудник Йельского университета, был (по выражению Дэвида Гримма) «пятизвездным генералом» лагеря скептиков, которые сомневались в существовании нейрогенеза взрослых у млекопитающих и в том, что в новых нейронах вообще может быть какой-то смысл

Тезис, который Ракич выдвинул в 1985 году, был опровергнут в 1998-м. Петеру Эрикссону удалось впервые описать нейрогенез взрослых у человека, и это была настоящая работа века{13}. Правда, речь опять шла о гиппокампе, а не о новой коре, но к этому времени значение первого для высшей мозговой деятельности уже стало бесспорным, и если образование новых нейронов в гиппокампе человека можно было представить как исключение, которое подтверждает правило, то это исключение все же имело огромный вес.

Петер Эрикссон был шведским неврологом из Гётеборга, несколько месяцев проработал у Фреда Гейджа в Ла-Хойе и с тех пор поддерживал с ним тесное сотрудничество. Дело в том, что другие сотрудники из группы Гейджа – Тео Палмер и Дэниел Петерсон – располагали некоторыми специальными знаниями, которые требовались Эрикссону для его крупного проекта. Он поставил перед собой большую задачу: заполнить существенный пробел в знаниях и подтвердить существование нейрогенеза взрослых у человека. Однако в ходе эксперимента для аналогичного доказательства на крысах и мышах животным вводили радиоактивный тимидин или БДУ, чтобы затем эти вещества можно было увидеть на препарате мозга, а этот метод невозможно беспрепятственно использовать на человеке. Меченный радиоактивностью тимидин и БДУ в долгосрочной перспективе с большой вероятностью могут вызывать рак, значит, такое исследование проводить нельзя. Собирая информацию, Эрикссон наткнулся на парадоксальный факт: БДУ когда-то разрабатывали в качестве лекарства от рака, хотя позже оказалось, что для этой цели он совершенно непригоден. Тем не менее, как он выяснил, это вещество имело клиническое применение – им маркировали раковые клетки, чтобы после хирургического удаления опухоли лабораторными методами установить, насколько активно они делятся. Для рака характерно неконтролируемое деление клеток, если оно происходит с большой скоростью, значит, опухоль злокачественная. Однако от такого использования БДУ довольно быстро отказались по двум причинам. Во-первых, это все равно, что вышибать клин клином. Подвергать онкологических больных дополнительному риску развития рака в диагностических целях сочли неприемлемым, а БДУ, как выяснилось, может иметь такой серьезный побочный эффект. Во-вторых, параллельно были разработаны другие способы определения скорости клеточного деления. Новые методы не требовали предварительного введения маркирующих веществ. Теперь патологи измеряют этот параметр прямо в тканях, где для этого ищут белки, которые возникают только в ходе клеточного цикла. Это позволяет определить активность клеточного деления в опухолях, но установить факт нейрогенеза таким образом невозможно, поскольку деление стволовых клеток мозга – это только начало длительного процесса, в ходе которого развивается полноценный новый нейрон. Эрикссон сделал гениальный шаг: он нашел небольшую группу пациентов, которые когда-то участвовали в клиническом исследовании, где им все еще вводили БДУ. Больные страдали опухолями гортани, и особенность исследования состояла в том, что рак в данном случае лечили исключительно оперативным путем, без применения лучевой или химиотерапии. Операция, разумеется, проводилась только на самой гортани, тогда как химиотерапия наверняка, а облучение – скорее всего затронули бы и гиппокамп, а значит, погибли бы не только раковые, но и стволовые клетки, которые активно делятся в процессе нейрогенеза взрослых.