Илл. 9. Итальянец Камилло Гольджи был крупным противником Сантьяго Рамон-и-Кахаля

Тут уже Кахаль обошел своего конкурента. Несмотря на испанский темперамент, он был гораздо более терпеливым наблюдателем и обладал более богатым воображением. Кроме того, представьте себе, какая это невероятная работа – из отдельных статических картин, которые дают такие срезы, делать выводы об отношениях и взаимодействии единиц в объемном пространстве и даже об их развитии. Это Рамон-и-Кахалю отлично удалось. Он описывает грубую и тонкую структуру мозга (включая гиппокамп) в массе масштабных работ, каждая из которых снабжена превосходными цветными рисунками, подготовленными за микроскопом, и подробность этих описаний продолжает поражать и сегодня. Он использовал всего лишь несколько примитивных методов окраски, зато обладал острым глазом и способностью ясно видеть взаимосвязи, в результате чего составленные им карты по-прежнему пригодны к использованию, а современные исследователи все еще с симпатией и благодарностью нередко включают их в свои публикации как историческую реминисценцию или отсылку.

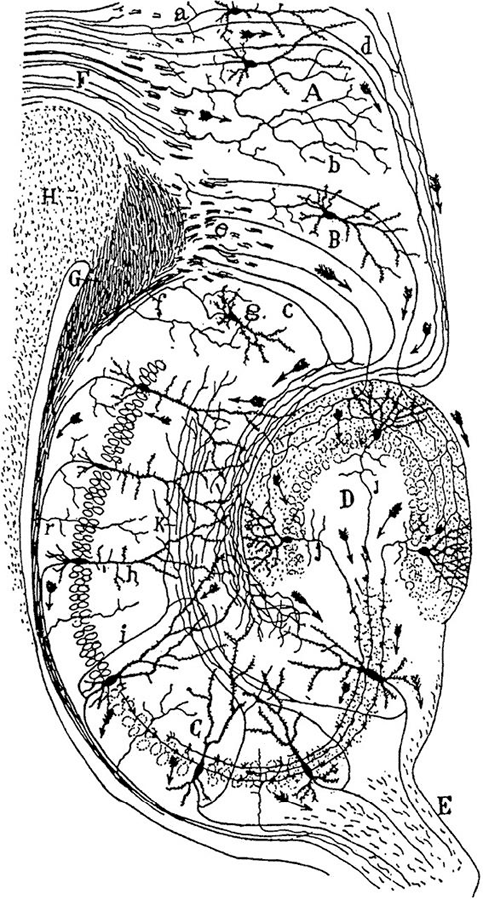

Илл. 10. Среди прочего Кахаль уже с большой точностью описал гиппокамп и его структуру связей. Небольшая область в форме буквы «C», глядящей вниз, справа в середине рисунка – это зубчатая извилина, в которой протекает нейрогенез взрослых

При всем своем величии, Кахаль был не один: вклад Гольджи также неоспорим. Некоторые из своих важнейших открытий Кахаль не в последнюю очередь совершил благодаря окрашиванию Гольджи. В 1906 году они оба вместе заслуженно получили Нобелевскую премию. Но это награждение не сблизило ученых.

Конечно же, помимо этих двух небожителей, было множество классиков-нейроанатомов, которые внесли значительный вклад в описание мозга. Эру больших открытий и картографии, по крайней мере в области классической анатомии, замыкают великий немецкий нейроанатом Оскар Фогт и его ученик Корбиниан Бродман, предложивший деление коры головного мозга на функциональные зоны, которое и сегодня во многом считается верным и широко используется. Возможно, Фогт понимал, что с ним уходит эпоха. В основанном им Институте исследований мозга имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе, крупнейшем в мире исследовательском институте до создания Национальных институтов здравоохранения под Вашингтоном в 1948 году, у Фогта уже было отделение, где занимались генетикой. В названии отделения это отражено не было, потому что работавший здесь молодой ученый по имени Макс Дельбрюк еще только делал первые шаги к созданию этой области в ее современном виде.

Размышления последнего вылились в легендарную работу тройного авторства, вышедшую 1935 году, где он совместно с Николаем Тимофеевым-Ресовским и физиком Карлом Гюнтером Циммером описал гены как молекулы{20}. Таким образом, современная молекулярная биология берет начало в институте «последнего анатома» Оскара Фогта – которого нацисты сослали в Шварцвальд, тогда как Дельбрюку пришлось уехать от них в Калифорнийский технологический институт в Пасадене. За новаторские работы по генетике Макс Дельбрюк в 1969 году получил Нобелевскую премию. В своем нынешнем виде преемник Института исследований мозга Фогта носит имя Дельбрюка: это Центр молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка (MDC) в Берлин-Бухе.

Примечателен этот переход от чисто описательной науки к молекулярной биологии. Классическая нейроанатомия как передовая область себя исчерпала. Настала эпоха молекулярных исследований. За Дельбрюком последовали Уотсон и Крик, открывшие структуру ДНК, и Маршалл Ниренберг, который разгадал генетический код.

Как мы помним, впервые нейрогенез взрослых удалось обнаружить, пометив генетический материал. Мы еще обсудим это подробнее, но стволовые клетки отличаются особыми молекулярными свойствами. Здесь «молекулярный» значит имеющий отношение к молекуле ДНК, носителю генетической информации, или РНК – молекуле-посреднику между генетической информацией и ее реализацией в клетке. Молекулярная биология – биология генетической информации. Итак, в 80-х годах XX века круг замкнулся. Появилась молекулярная нейроанатомия, стали возможны новые научные достижения, можно было составлять новые карты. Открытие стволовых клеток мозга в 1992 и 1995 годах подготовило почву для серьезного исследования нейрогенеза взрослых.

Все может умереть, ничто не может регенерировать

Рамон-и-Кахаль в 1928 году вынес пессимистичный вердикт: «В мозге взрослого человека нервные пути – это нечто фиксированное, неизменное. Все может умереть, ничто не может регенерировать»{21}.

Эту фразу часто цитируют и говорят, что от нее пошла догма «нервные клетки не восстанавливаются», согласно которой в мозге взрослого принципиально не может быть новых нейронов. Цитату так часто приводят во введении к статьям по нейрогенезу взрослых, что она уже навязла в зубах.

При этом как отец-основатель области, сам Рамон-и-Кахаль, находился вовсе не в тех условиях, чтобы изрекать догмы. Догмы – это положения, итоговые постулаты, их формулируют, когда все аргументы уже прозвучали. Здесь ситуация была иной; «нервные клетки не восстанавливаются» – не аксиома и не теория. Скорее это миф. Рамон-и-Кахаль едва ли вкладывал в приведенное выше высказывание тот смысл, с которым его подхватили, стали цитировать и превратили в закон. Ведь он сам продолжает свое рассуждение следующим образом (эту фразу цитируют уже гораздо реже): «Дело науки будущего – попытаться изменить этот суровый приговор».

Кроме того, в другой раз Рамон-и-Кахаль выразился гораздо оптимистичнее. В 1894 году он говорил в Крунианской лекции перед Лондонским королевским обществом (прочитать которую – очень престижно): «В противовес теории сетей существует теория о свободном ветвлении клеточных отростков, предрасположенных к самосовершенствованию, что, с одной стороны, более вероятно, а с другой – обнадеживающе. Сеть формируется заранее и остается неизменной, подобно телеграфной сети, в которой нельзя создать ни новые станции, ни новые связи; это нечто застывшее, постоянное, не поддающееся изменению; это противоречит нашему всеобщему ощущению, что для органа мысли в известных пределах характерна пластичность и способность совершенствоваться, особенно на этапе развития, в результате целенаправленной умственной гимнастики. [Кора головного мозга…] подобна саду, где растет бессчетное количество деревьев – пирамидальных клеток, которые, если их умело взращивать, способны приумножать количество своих отростков, углубляться корнями, чтобы дать еще больше разнообразных плодов и цветков»{22}.

На самом деле без всяких догм и нейробиологов-патриархов было видно, что мозг взрослых не проявляет почти никаких признаков регенерации и роста новых нервных клеток по сравнению с кровью, кожей, печенью и костной тканью. В мозге можно было найти новые клетки, но не новые нейроны. Глиальные клетки вовсю разрастаются, это уже давно было известно. А новых нервных клеток не встречалось. Ученые сделали ложный вывод: просто потому, что никто не видел новых нейронов, сочли, что их не существует; или хуже: что по этой причине они и вовсе не могут существовать.

«Возможно, это правда, но это не важно»

Позиция «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» имеет еще одно проявление. Как мы увидим, нейрогенез в гиппокампе имеет значение для функций обучения и памяти. Однако новые нейроны, которые формируются в базовой структуре для таких критически важных функций, представляют собой заметное вмешательство в ее строение. В то же время объяснение функции строят, исходя из структуры. По партитуре можно прочесть симфонию, по строительному плану представить себе дом, а из формы древних инструментов (наверное) сделать вывод об их назначении. Структура гиппокампа всегда была примечательна своей кажущейся ясностью. Ученым относительно рано удалось основательно изучить ее, зато при этом они проглядели то, что, вообще говоря, следует признать фактом: одно из важнейших соединений[18], которое мы можем обнаружить в нейронной сети гиппокампа, способно усиливаться за счет включения новых нервных клеток. Если же это явление протекает в зависимости от деятельности гиппокампа, это не может не повлиять на теории о его функции. Учитывая, что нейробиологическая теория обучения основана на синаптической пластичности, едва ли можно утверждать, что нейрогенез взрослых, в результате которого в сети замещаются и добавляются сразу целые узлы, не имеет значения. Проблема, однако, состоит в том, что новые нейроны реализуют пластичность совершенно иного рода, чем простая изменчивость синаптических связей между нервными клетками. Одним из главных скептиков был большой американский ученый Ларри Сквайр из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD), который часто заявлял на конференциях, что считает нейрогенез взрослых явлением незначительным. Однако его уговорили поставить совместный опыт, чтобы показать, что целенаправленное подавление нейрогенеза взрослых в гиппокампе не будет иметь никаких функциональных последствий. По крайней мере, вероятно, такова была его гипотеза, тогда как его коллега по исследованию Фред Гейдж вместе со своими сотрудниками из соседнего Института Солка замышлял как раз обратное. Совместно начатый эксперимент подтвердил правоту Гейджа{23}.