К этому же региону относится «Список русских городов дальних и ближних» XIV в. Его составитель особо выделил восемь групп городов и отнес к первой группе богарские и молдавские города («А се болгарскыи и волосскии гради»), причем сначала перечисляются города, расположенные за Дунаем, а затем молдавские города севернее Дуная. В Новгородской и Воскресенской летописях данный список приводится в следующем виде: «А се имена всѣм градом рускым, далним и ближним: На Дунаи: Видычев град, о седми стенах каменных; Мдин. И об ону страну Дунаа: Тернов, ту лежит святаа Пятница. А по Дунаю: Дрествин, Дичин, Килиа. А на усть Дунаа: Новое село, Аколякра. На море: Карна, Каварна. А на сеи сторонѣ Дунаа, на усть Днѣстра над морем: Бѣлгород, Чернъ, Яськыи торгъ на Прутѣ рѣцѣ, Романовъ торгъ на Молдовѣ, Нѣмѣчь в горах, Корочюновъ каменъ, Сочява, Серетъ, Баня, Чечюнь, Коломыя, Городокъ на Черемошѣ. На Днѣстрѣ Хотѣнь»54. Включение болгарских городов в данный список различные исследователи объясняют то последствием движения антов к Дунаю, то как результат войн Святослава, то некогда проходившими там южными границами Галичского княжества, то как следствие присутствия значительного количества русских в этих городах, то как личные амбиции митрополита Киприана, не имевшие под собой никакого исторического обоснования. С последним мнением вряд ли можно согласиться, поскольку еще в 1116 г. великий князь Владимир Мономах «посла Ивана Воитишича, и посажа посадники по Дунаю»55. Показательны и известные слова Святослава, сказанные им в 969 г.: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – там середина земли моей…» Понятно, что это было сказано после первого успешного балканского похода, когда, как отмечает летописец, киевский князь завоевал восемьдесят болгарских городов на Дунае. Однако появление у Святослава идеи о перенесении столицы Руси на Дунай могло быть обусловлено не только успехами его оружия, но и тем, что в данном регионе уже присутствовало какое-то русское население, наличие которого могло стать дополнительным фактором при переносе столицы. Отмечают русское присутствие в этом регионе в более поздний период и некоторые иностранные источники. При описании четвертой секции VI климата ал-Идриси определяет его как «область Руманиййа (Византийской империи. – М.С.), земля Маказуниййа (Македония. – М.С.) и некоторые из наиболее отдаленных городов (страны) ар-Русиййа». Описывая маршрут «Варна – Константинополь», он отмечает: «Масийунус – многолюдный город. Там находится русская управа». Современные исследователи отождествляет этот топоним с болгарским городом Шуменом, а управу понимают как купеческое подворье. В этом же разделе при описании Болгарии и Польши встречается еще одно интересное примечание: «От Бармуни до Галисиййа двести миль. Бармуни и Галисиййа принадлежат к стране ар-Русиййа»56. Последний город почти всеми исследователями понимается как Галич на Днестре, по поводу локализации первого города существуют разногласия. И.Г. Коновалова отождествляет его с Пятрой, которая в «Списке русских городов дальних и ближних» фигурирует под названием Корочюнов камень. Арабский ученый XIV–XV вв. Ибн Халдун, оставивший описание карты ал-Идриси, дважды подчеркивал в своем сочинении, что Русь и Болгария лежат на побережье Черного моря и имеют общую протяженную границу, причем «Русь окружает страну бурджан» с запада, севера и востока57.

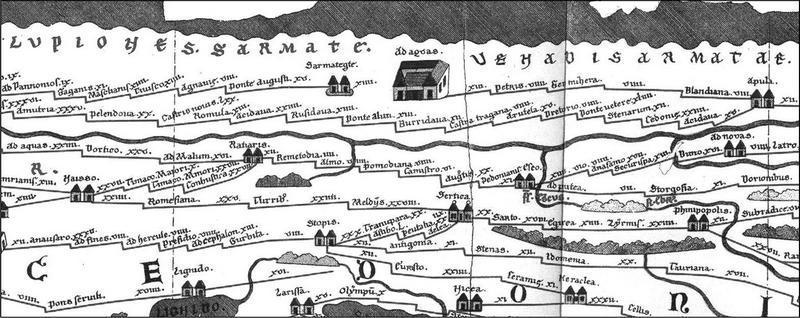

Однако самым ранним свидетельством пребывания русов в данном регионе являются не Русская марка грамоты Людовика Немецкого и даже не археологические данные о заселении славянами той части Болгарии, где фиксируется русская топонимика, а Певтингерова карта. По мнению специалистов, она была создана в первые века нашей эры (различные ученые датируют ее в диапазоне от I до V в., наиболее обоснованным представляется мнение о III в., поскольку на ней еще не указаны готы) и отражает географические реалии в эпоху поздней Римской империи. Поскольку на ней дважды указаны венеды, карта достаточно рано привлекла к себе внимание историков, занимающихся изучением ранней истории славян. Однако помимо этого на ней указан населенный пункт Русидава (Rusidava) (рис. 3). Сама карта очень сильно вытянута с запада на восток, известные географические объекты подчас заметно смещены относительно друг друга и иной раз изображены в разных масштабах. Все это очень сильно затрудняет идентификацию на ней неизвестных объектов, однако в любом случае интересующее нас название расположено к северу от Дуная на территории современных Румынии или Венгрии. Согласно проекту Omnes Viae: Roman Routeplanner (a reconstruction of an antique Roman map with internet technology), Русидава находится в окрестностях современного румынского города Драгошани на берегу реки Олт. Примерно в этом же регионе локализовал ее и болгарский исследователь И. Дуриданов (рис. 4). Если исходить из румынской локализации, то в относительной близости от этого места находится как болгарский город Русе, так и упоминавшаяся в «Списке русских городов дальних и ближних» Пятра.

Рис. 3. Русидава на Певтингеровой карте III в. н. э.

Рис. 4. Карта фракийских топонимов И. Дуриданова. Источник: Дуриданов И. Езикът на Траките. София, 1976

Впрочем, не исключена и ее более западная локализация на территории современной Венгрии. На самой карте Русидава указана примерно посередине между лугиями-сарматами (слегка искаженное Lupiones Sarmate) и венедами-сарматами (Venadi Sarmatae), но чуть ниже. Оба этих названия целым рядом выдающихся ученых связываются именно со славянами. Луги традиционно отождествляются с лужицкой археологической культурой, а венедо-сарматы изображены на карте северо-западнее Бастарнских Альп, которые уверенно соотносятся с Карпатами58. На основании комплексного изучения имеющихся фактов выдающийся чешский ученый Л. Нидерле пришел к следующему выводу: «Итак, уже сами исторические источники определенно упоминают славян на Дунае по крайней мере начиная с III века»59.

Если исходить из локализации современными учеными лугиев-сармат и венедов-сармат Певтингеровой карты, то Русидава должна располагаться где-то напротив впадения в Дунай Дравы и Савы. В том случае, если верна венгерская локализация, то вполне возможно сблизить ее с Рутенской маркой, которую Фома Сплитский относил к эпохе Диоклетиана (284–305 н. э.), то есть практически ко времени наиболее вероятного создания Певтингеровой карты.

Выше мы видели, что относительно недалеко от Русской марки немецкой грамоты 863 г. фиксируется славянская топонимика. Есть ли какие-нибудь данные, указывающие на раннее присутствие славян в том регионе, где локализуется Русидава, и в ту же эпоху? Такие данные имеются. Во-первых, как уже говорилось, как лугии, так и венеды на данной карте связываются с ранними славянами. Во-вторых, на самой Певтингеровой карте обозначен ряд топонимов, которые исследователи объясняют как славянские (рис. 5). Легко заметить, что их область совпадает как с предложенной А.В. Назаренко локализацией Рутенской марки Фомы Сплитского, так и с обоими возможными локализациями Русидавы как в Венгрии, так и в Румынии. В высшей степени показательно, что в академическом издании относящихся к славянам данных Певтингеровой карты в первом томе «Свода древнейших письменных известий о славянах», утвержденном к печати Институтом славяноведения и балканистики РАН, Русидава не упомянута ни разу, даже в качестве топонима, имеющего предположительное отношение к славянам. Понятно, что при подобном подходе к публикации среди исторических источников не окажется ни одного, который доказывал бы существование русов или связанной с ними топонимики до эпохи викингов. Впрочем, подобное замалчивание органично вписывается в основное направление данного сборника, составители которого в своих комментариях постарались поставить под сомнение значительную часть ранних известий о славянах. В-третьих, еще в 1792 г. около Тисы был найден золотой сосуд с загадочной надписью, сделанной греческими буквами: BOYA∆. ZOAÐAN. TECH. ∆YГH. TOIГH. BOY. TAOYA. ZΩAПAN. TAГPOГHTZIГH. TAICH60. Поскольку эти слова не имеют никакого смысла ни на греческом, ни на латинском языках, очевидно, что она была сделана обитавшими к северу от границ Римской империи варварскими племенами. Еще приведший эту надпись в своей книги П.Й. Шафарик обратил внимание, что в ней дважды упоминается славянский титул «жупан» и, следовательно, она могла быть сделана славянами. Если это так, то тогда данная надпись относится к тому чрезвычайно раннему периоду, когда, по свидетельству Черноризца Храбра, славяне пытались записывать свою речь греческими и латинскими буквами «без устроения».