После этих предварительных замечаний приступим к рассмотрению имеющихся данных о русах в южных регионах, двигаясь с запада на восток.

Глава 1. Русы на Дунае

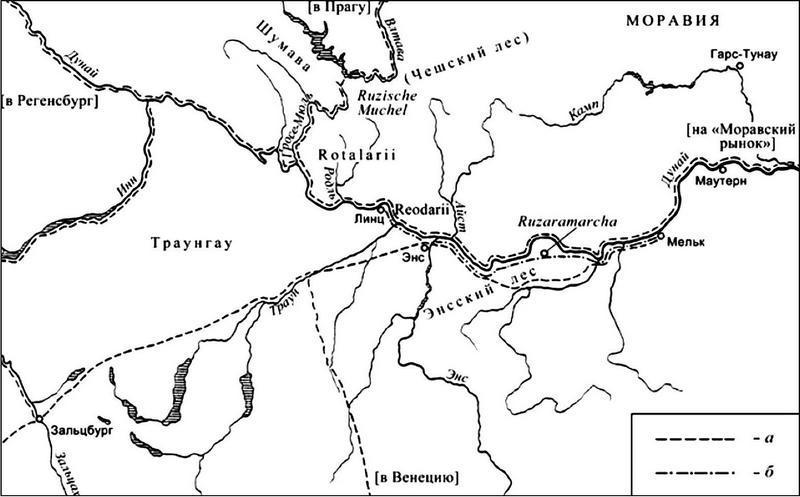

Одним из наиболее ранних свидетельств пребывания русов в данном регионе является грамота Людовика Немецкого от 16 июня 863 г. Она подтверждает земельные пожалования, сделанные Карлом Великим Алтайхскому монастырю в Баварии, так описывая их границы: «…к владениям упомянутого монастыря относилась местность под названием Скалькобах – а этот ручей протекает по многим местам: на запад вплоть до Дагодеомарха, а оттуда на восток до Русарамарха (Ruzaramarcha) и до места, называемого Цидаларибах, что в лесу у реки Эниса, который лежит между Динубием (т. е. Дунаем) и (реками) Ибиса и Хурула…» О том, что это не случайное созвучие, говорят река Ruzische Muhel и гора, «что по-славянски зовется Ruznic», неподалеку от реки Урль, упомянутая в грамоте 979 г.5 Неоднократно обращаясь к данной теме, А.В. Назаренко смог достаточно точно определить расположение Русской марки (рис. 1). Исследуя это свидетельство с филологической точки зрения, данный ученый пришел к выводу, что интересующий нас корень появляется в древненемецком языке в III–V вв. или V–VI вв. Поскольку Русская марка фиксируется письменным источником в континентальной Германии на следующий год после призвания варягов, это делает маловероятным заимствование интересующего нас названия напрямую из Восточной Европы. Вместе с тем, поскольку оба названия вполне могут происходить из одного источника, со значительной степенью вероятности мы можем предположить, что данным источником и были западные славяне. Во Франкском государстве марка была пограничным военно-административным округом. Поскольку грамота подтверждала пожалование Карла Великого, как раз и введшего систему марок для защиты границ своего государства, вполне возможно, что данное название восходит к эпохе этого великого завоевателя.

По поводу возникновения названия «Русская марка» в науке были высказаны различные мнения. Поскольку примерно в этом же регионе гораздо ранее находился Ругиланд, в котором в V в. н. э. жило германское племя ругов, то А.Г. Кузьмин связал между собой Ругиланд и Русарамарху. Он обратил внимание на одну странную фразу автора Повести временных лет (далее – ПВЛ). Рассказав библейскую легенду о разделении языков, летописец неожиданное отмечает «Норци иже суть Словенѣ»6 и вслед за тем переходит к описанию расселения славян с Дуная. Кем были эти загадочные норцы (а ни одного славянского племени с подобным названием не известно) и почему о них счел нужным упомянуть автор ПВЛ? А.Г. Кузьмин предположил, что в данном фрагменте речь шла о римской провинции Норик и ее обитателях. Данное предположение позволяет перекинуть мостик между ругами эпохи Великого переселения народов и киевскими русами. Не исключая в принципе возможности того, что летописец под норцами имел в виду население Норика, следует отметить, что это только один из вариантов понимания данного текста. Кроме того, автор ПВЛ даже приблизительно не указал ту эпоху, к которой относятся данные слова, в результате чего она может быть датирована как более или менее современным летописцу периодом, так и гораздо более древними эпохами. Наконец, в этом фрагменте совершенно определенно говорится именно о славянах, а не о русах. Таким образом, и этот загадочный текст не может рассматриваться как прямое отождествление обоих интересующих нас народов. В пользу версии А.Г. Кузьмина говорит как будто тот факт, что в одном из списков рукописи «Жития святого Северина», датируемом XI–XII вв., к латинскому названию Rugorum была сделана приписка, указывающая, что это название звучит в немецком языке как Ruzen или Rucen7. Однако подобное примечание переписчик мог сделать и в силу того, что знал, что другим названием живущих на Рюгене славяне является русы.

Рис. 1. Карта Русской марки на Дунае, составленная А.В. Назаренко. Источник: Назаренко А.В. Русь IX века: обзор письменных источников // Русь в IX–XI веках: археологическая панорама. М. – Вологда, 2012

Поскольку вопрос о связях между ругами и русами и о характере этих связей был рассмотрен мною в книге «Загадки римской генеалогии Рюриковичей», то необходимости останавливаться на нем в данном исследовании нет. Отметим только, что специально проанализировавший вопрос о возможных связях между Ругиландом и Русарамархой А.В. Назаренко пришел к выводу, что оба названия ни территориально, ни хронологически не связаны друг с другом8. В самом Ругиланде руги жили только тридцать лет, пока их государство не было разгромлено Одоакром. Как установили исследователи, само это название при описании событий 487 г. встречается в анонимном труде «Происхождение лангобардов», написанном в первой половине VII в. Все остальные источники, упоминающие впоследствии данное название, лишь повторяли текст этого анонимного сочинения. В устной традиции названия Ругиланда к IX в. не существовало, а грамота 863 г. составлялась сугубо в практических целях, и ее авторы отнюдь не стремились блеснуть книжной ученостью. Следует также учесть, что весьма небольшая по своим размерам Русарамарха явно не была тождественна целому королевству ругов. Со своей стороны А.В. Назаренко предположил, что данный топоним возник благодаря русской торговле. Однако, как уже отмечалось выше, во Франкском государстве марки организовывались на границах в качестве военно-административных единиц и, насколько мне известно, ни разу не назывались по имени народов, с которыми франки имели исключительно торговые отношения. В «Одиссее варяжской Руси» мною было показано, что часть сведений, связанных с русами в западнославянской среде, относится к племени варнов, один из правителей которого, упомянутый в качестве короля русов, жил до эпохи Карла Великого. Поскольку при описании событий VI в. византийский историк Прокопий Кесарийский отмечал, что «варны осели на севере от реки Истра и заняли земли, простирающиеся до северного Океана», то есть Балтийского моря, рассматриваемая Русская марка вполне могла быть следом существования державы варнов.

Некоторые более поздние источники также упоминают каких-то русов примерно в этом регионе. Английский автор XII в. Бенедикт из Питерборо под 1189 г. в числе народов Священной Римской империи рядом с «альпинами» называет «рутонов». Однако рутенами западная латиноязычная традиция неоднократно называла русов. В сочинении этого же автора приведено и послание Фридриха I Саладину, в котором в числе крупнейших владений империи последовательно названы Богемия, Австрия, Фрисция, Рутония и «часть Иллирика». А.Г. Кузьмин отождествляет Фрисцию с Каринтией, а Рутонию – со Штирией, бывшей римской провинцией Верхний Норик. По его мнению, только об этой территории могла идти речь в начале XIII в., когда Фридрих II предъявил претензии австрийскому герцогу, задержавшему подарки от «герцога России»9. Понятно, что этим отождествлением данный исследователь вновь пытается перекинуть мостик между норцами ПВЛ и данными западноевропейской традиции.

Следующим средневековым документом, где упоминаются русы, является «Раффельштеттенский таможенный устав», утвержденный восточнофранкским королем Людовиком IV между 902 и 907 гг. В нем предусматривается взимание пошлины с иноземных купцов, прибывающих в Восточную Баварию: «Славяне же, отправляющиеся для торговли от ругов (de Rugis) или от богемов, если расположатся для торговле в каком-нибудь месте на берегу Дуная или в каком-либо месте у роталариев (in Rotalariis) или реодариев…»10 Следует обратить внимание, что в начале устава отмечалось, что указанные в нем нормы восстанавливают справедливые пошлины, существовавшие во времена Людовика II Немецкого (840–876) и Карломана (876–880). Данный документ был предметом неоднократного обсуждения, и А.В. Назаренко, издавший его последний перевод, убедительно обосновал мнение, что под ругами его составители понимали именно киевских русов. Весьма показательно, что размер пошлины определяется в скотах (scoti) – восточнобаварской денежной единице, вес которой и название было заимствовано из др. – рус. скотъ, «деньги»11. Единственным точным метрологическим соответствием скоту оказывается древнерусская ногата. Данное обстоятельство предполагает как весьма устойчивые русско-баварские торговые связи, возникшие явно до Х в. (А.В. Назаренко отнес их к середине – второй половине IX в.), так и то, что посещавшие Баварию русские купцы говорили по-славянски.