По поводу «Пластического дарвинизма» с его витками и прямыми линиями заметим, что именно ностальгическая ориентация обусловливает выбор траектории: линеарность соответствует тоске по будущему, витковость связана с тяготением к прошлому. Находясь на витке, мы совершаем обратное круговое движение, взирая на мир «затылочным зрением». Ироничность авторского жеста в случаях, подобных этому, есть психологический эквивалент метрической – то есть временной и пространственной – отстраненности от первоисточника. Ирония помогает сохранить дистанцию по отношению к объекту ностальгии; без нее виток обернулся бы петлей, что привело бы к простому повторению традиции, к тавтологии и «миметологизмам». Приглядевшись, например, к вещам Сандро Киа, понимаешь, что его «герои» – это персонификации отошедших «измов»; легко обнаруживаются иконографические реминисценции Карра, Боччони, Кокошки, Пикассо. Персонажи преисполнены ложного пафоса, утрированного величия, их жесты абсурдны, позы трагикомичны. Живописные «комедии» Киа по методу близки к аристофановским. Если попытаться сравнить итальянцев с немцами, то можно заметить, что юмор последних более скуп. Так, на полотнах Георга Базелитца персонажи поставлены с ног на голову. Аллегория прозрачна: неоэкспрессионизм – экспрессионизм вверх ногами.

Для трансавангарда мишенью ностальгического чувства служит европейская живописная традиция, в данном случае – ее экспрессионистский цикл. Завтра его может сменить любой другой. При этом ирония как манифестация духа времени (Zeitgeist), по-видимому, не единственное из возможных средств для достижения сходных целей. Не будь ее, мы называли бы сегодняшний виток маньеризмом, декадансом и пр. Фактически к этому склоняется долгожитель концептуализма Джозеф Кошут в статье под названием «Necrophilia mon amour» («Арт-форум»). Трансавангард, а к настоящему времени прошло уже несколько лет со времени его взлета и упадка, был замечателен хотя бы одним: он паразитировал на вторичном; то, что он профанировал, – всего лишь искусство.

По вполне понятным причинам Нью-Йорк не мог оставаться в стороне от европейской экспансии, и итало-германскому импорту было противопоставлено новое социокультурное и, разумеется, рыночное явление – искусство Ист-Виллиджа. Чудовищные трущобы этого района Манхэттена начали заселяться молодыми художниками; галереи на «алфавитных» (А, В, С) авеню стали плодиться как грибы. С 1983 по 1987 год Ист-Виллидж из «опасной» и нереспектабельной части города превратился в центр культурной жизни ценой вытеснения малоимущих коренных обитателей этих мест в другие районы Большого Нью-Йорка. Феномен Ист-Виллиджа, будучи в художественном отношении разгулом китча и эклектики, а также синтезом апроприационистских тенденций, навсегда останется в памяти как перманентный праздник эгалитарного, деэлитаризованного искусства. В те времена практически каждый мог выставляться в галереях: цены были анекдотически низкими, размер работ – небольшой. Серьезными творческими карьерами искусство Ист-Виллиджа так и не увенчалось; к настоящему времени практически все галереи покинули этот район, переехав на Уэст-Бродвей, в Сохо. Исключение составляет группа художников-интеллектуалов, выставлявшихся в галереях «Пэт Хёрн», «Натюрмонт» и «Интернэшнл уиз Моньюмент»; они всегда держались особняком и как бы не считались «настоящими» иствиллиджерами. Однако в конце 1985-го – начале 1986-го их работы были закуплены известной коллекцией «Саатчи энд Саатчи». За Чарльзом Саатчи мгновенно последовали другие коллекционеры, и… началась эпоха, которую теперь именуют «симуляционизмом». Любопытно, что «скупленными теми на корню маргиналами» Ист-Виллиджа оказались Шерри Левин, Джефф Кунс, Питер Хелли, Хаим Стейнбах, Мейр Вайсман, Эшли Бикертон, Аллан Макколум, Филип Таафе, Питер Наги и другие. Большинство из них ассоциируется прессой с так называемым «новым геометризмом» («неогео»), имеющим ряд пересечений с эклектическим минимализмом, а также с неоконцептуализмом – другим «перспективным» художественным движением в западном искусстве.

«Неогео» базируется на текстах Жана Бодрийяра, анализирующего феномен «симулякров», которые «предвосхищают» реальность и создают новые режимы символизации. Опираясь на идеи Марселя Мосса и Маршалла Маклюэна вкупе с собственными теориями по поводу всевластия кодов и «психодрамы знаков, эмансипированных от референта», Бодрийяр попытался выстроить (на этой шаткой почве) общую теорию «конца искусства». Что касается неогеометристов, то многие из них успешно сочетают профессиональную карьеру художников с критикой и эссеистикой. Интерес к археологизации социокультурного материала, а также ненавязчивая «критичность» их травестий – вот то, что делает работы неогеометристов поводом для множественных интерпретаций. В заключение хотелось бы процитировать самих симуляционистов, определяющих положение дел на ниве сегодняшнего искусства следующим образом: «Я думаю, мы пришли к осознанию того, что живопись невозможно убить; увы, это не получается. Она не умрет, и нам придется считаться с этим» (Филип Тааффе). Ни для кого не секрет, что обладание произведениями искусства – это момент престижа. Когда к коллекционеру приходят гости, которые тоже собирают искусство, или просто светские тусовщики, желающие «других посмотреть и себя показать», и видят у него на стене Пикассо или Уорхола, то сразу становится понятно, что этот человек имеет деньги. Ведь считается пошлым, вульгарным и банальным рекламировать свое благосостояние – носить бриллианты, ездить в «Роллс-Ройсе». Это как бы устаревшая парадигма демонстрации того, что «жизнь удалась»: на такое способны в основном нувориши или мафиози. Утонченный и просвещенный «денежный мешок» обычно демонстрирует свои возможности фактом обладания шедевром. Есть, разумеется, и другие, более тонкие аргументы в пользу того, что искусству предстоит еще достаточно долгая жизнь в преддверии момента, обозначенного Бодрийяром как «исчезновение за пределами исчезновения». Феликсу Гваттари подобные предсказания кажутся «бесперспективными» в прямом смысле слова. На вопрос «Почему?» он ответил: «Разговор на эту тему портит нервную систему».

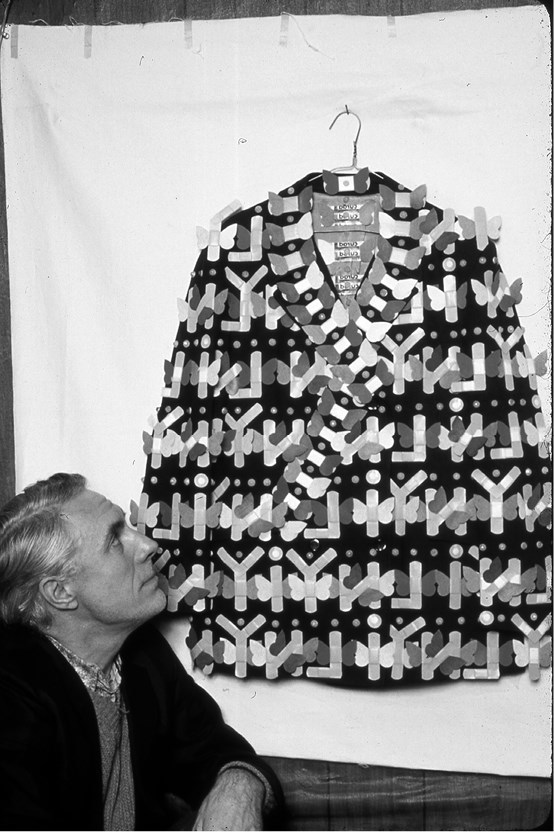

Генрих Худяков, «Мадам Баттерфлай», Нью-Йорк, 1980. Фото В. Агамова-Тупицына

Слева – Вагрич Бахчанян, Виктор Агамов-Тупицын и Генрих Худяков на открытии его выставки в Нью-Йорке, 1980 г.; справа – Вагрич Бахчанян. Перформанс в нью-йоркском музее Модерн Арт (MoMA), 1978

В заключение упомяну Вагрича Бахчаняна и Генриха Худякова. Эмигрировав в Нью-Йорк в начале 1970-х, они смогли – критически или с энтузиазмом – обогатить нас рефлексией по поводу новых обстоятельств (а не тех, что осталась в прошлом).

Жак Деррида: Бытие в деконструкции

[8]

Обширный текст «Back from Moscow, in the USSR», написанный Жаком Деррида по следам своего визита в Москву в 1990 году, состоит из четырех глав. Он сопровождается статьей переводчика – московского философа Михаила Рыклина, а также интервью с Деррида, в котором помимо Рыклина участвовали его коллеги по Институту философии АН СССР – Валерий Подорога и Наталья Автономова.

В главе под названием «Эдип, или еврейский вопрос» Деррида, считающийся «главным деконструкционистом» метафизики и, в частности, логоцентризма, подвергает деконструктивному прочтению дневниковые записи Рене Этьембля (R. Etiemble), посетившего Россию дважды – в 1934 и 1958 годах. В 1989 году Этьембль, чьи восторги по поводу советской жизни сменились негодованием, напечатал книгу «Le meurtre du petit père: naissance a la politiquе», в которой критиковал самого себя за некритическое отношение к сталинскому режиму. Разоблачая «отца народов» (так называли Сталина), Этьембль, ставший к тому времени троцкистом, или «туристом-троцкистом», как он сам себя величает, совершает символическое отцеубийство (убийство «папочки» – le meurtre du petit père). Этим в какой-то мере объясняется первая часть названия посвященной Этьемблю главы. Вторая часть, а именно «еврейский вопрос», имеет отношение к «процессу врачей» (1953) и связанной с этим антисемитской кампанией, инициированной Сталиным. Этого последнего Этьембль с опозданием более чем на 50 лет называет «убийцей евреев», к числу которых, то есть к числу «папочкиных» жертв, принадлежал, кстати, и Троцкий. Повышенное внимание Этьембля к еврейскому вопросу, проявленное им постфактум, вызывает саркастическую реакцию со стороны Деррида: он говорит о нем как о «французском католике, помешанном на еврейском вопросе» («Деррида в Москве». С. 45).