Третий эволюционный фактор, действие которого было бы интересно выяснить с применением феногеографических методов, — мутационный процесс. Методика здесь может быть следующей. Если при распределении фенов будет встречена концентрация редких, необычных фенов в каком-то определенном участке ареала, можно предполагать здесь интенсивный мутационный процесс. Конечно, до точного доказательства еще далеко; можно лишь предполагать, что путь доказательства будет состоять, как и обычно в биологии, в переводе уравнений со многими неизвестными в уравнения со все меньшим и меньшим их числом.

Пока, пожалуй, нет ни одного хорошо проанализированного примера связи мутационного процесса с видимыми фенами, но в принципе такая связь должна существовать, и найти ее в природе — интересная задача будущих исследований. Главное направление таких исследований — поиски центров необычных фенов и дальнейшее вычленение возможного действия естественного отбора, волн численности, изоляции и результатов объединения одинаковых аллелей в одном генотипе при повышенной вероятности спаривания родственных особей (действие гомозиготизации).

Методы феногеографии

Главный метод феногеографии — сопоставление фенофондов. Его можно провести двумя путями — на карте и без нее. В обоих случаях анализ производится двумя способами: по одному фену либо сразу по комплексу фенов. Часто сопоставление по одному фену предшествует последующему анализу комплекса фенов, но порой оно может представлять самостоятельный микроэволюционный интерес.

В случае сопоставления по одному фену на карту наносится либо концентрация данного фена в разных точках исследования, либо просто отмечается факт присутствия данного фена в этой части ареала. В зависимости от задач исследования и то и другое изображение может оказаться одинаково удобным.

На рис. 18 показано изученное Н. В. Тимофеевым-Ресовским распространение фена, определяющего слияние пятен на надкрыльях растительноядной божьей коровки. Видно, что этот фен занимает большую часть внутри ареала вида и обладает как бы собственным ареалом. При таком подходе нас интересует сам факт распространенности фена в пределах ареала вида, а не та или иная его частота. На таких картах можно обнаружить адаптивные границы распространенности фенов, найти корреляции в распространении фена с какими-либо факторами среды и т. д.

Рис. 18. Распространение фена слияния пятен на надкрыльях (крупные черные точки) у растительноядной божьей коровки Epilachna chrisomelina в Средиземноморье

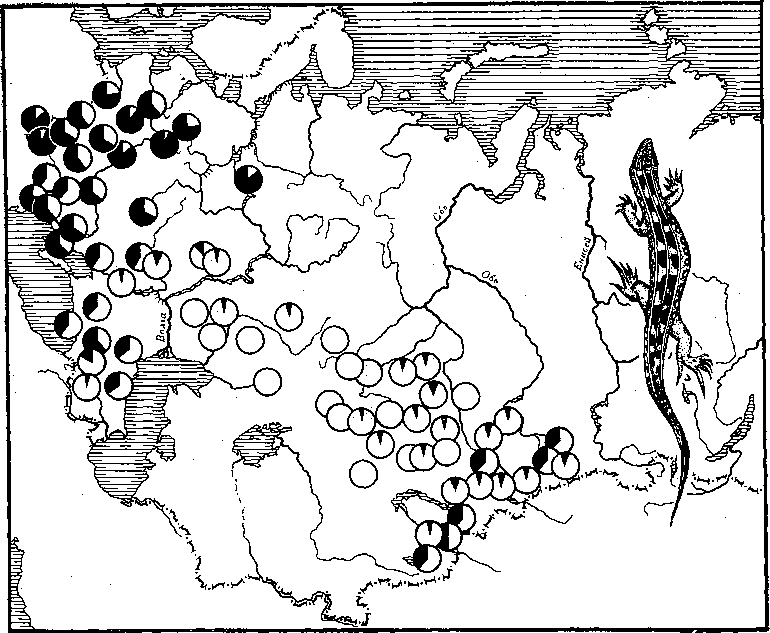

Примером подобной работы может служить исследование по распределению фена меланизма у хомяков на Украине, выполненное в конце 30-х годов известным советским генетиком С. М. Гершензоном. Ученому удалось выяснить, что распространение меланизма связано с повышенной влажностью местообитаний. Однако чаще, чем факт простого присутствия или отсутствия данного фена в том или ином участке ареала, в исследованиях анализируется распространенность этого фена. Выше упоминался широко известный в мировой литературе случай распространения мутации (фена) simplex в строении зубов обыкновенной полевки в Средней Европе. Из зоны с повышенной концентрацией этого фена в Ютландии во все стороны происходит как бы растекание признаков с постепенно понижающейся концентрацией этого фена. На рис. 19 показано распределение в пределах ареала прыткой ящерицы фена прерывистой полосы по центру спины. Видно, что зоны повышенной концентрации фена довольно четко отделены от зон пониженной концентрации. Проявляются как будто определенные границы его пониженной или повышенной концентрации. На аналогичных картах, составляемых для прыткой ящерицы по другим фенам, есть очень интересные границы: для одних фенов р. Волга, например, является непреодолимой преградой; другие фены в высокой концентрации встречаются на ее западном берегу и в очень низкой концентрации — на восточном. Для некоторых же фенов как будто и не существует такой преграды, как Волга.

Рис. 19. Распределение фена «прерывистая полоса на спине» (черный сектор) на большей части ареала прыткой ящерицы

Выше не раз подчеркивалось, что не всякий анализ единственного фена окажется содержательным и интересным уже потому, что каждый фен обладает определенным масштабом, в котором и проявится его закономерное распределение. Наглядным примером служит распределение фена желтой окраски раковины у виноградной улитки, вскрытое в работах английского генетика Дж. Джонса в 1974–1978 гг. Оказалось, что в масштабе участка протяженностью в пять километров распределение желтых раковин случайно, в масштабе территории площадью 22 500 км2 также не прослеживается каких-либо закономерностей. Случайным оказывается и распределение фена в масштабах всей Великобритании. Однако в масштабе Европы распределение фена желтой окраски оказывается клинальным, т. е. подверженным отбору и явно адаптивным.

Прежде чем рассмотреть пути сопоставления фенофондов по многим фенам, надо сделать одно отступление в область инженерной психологии. Выше говорилось о том, что оптимальным для одновременного восприятия человеческим глазом является число разнородных знаков, не превышающее девяти. Это обстоятельство надо иметь в виду при нанесении на карту нескольких фенов одновременно. Лучше всего, если на карте будет не более семи разных значков, иначе карта будет трудно читаема.

Оказывается, что разные методы кодирования признаков также резко различаются по эффективности зрительного восприятия. Отдельные фены на карте можно обозначить цифрами, буквами или значками разной конфигурации (треугольник, квадрат, ромб, круг и т. д.), но можно, наконец, изображать фены различным цветом. Эксперименты показали, что для определения места какого-либо фена на карте эффективнее всего использовать цвет.

При анализе одного или нескольких фенов их можно наносить на карту без учета степени концентрации, но наиболее распространено изображение нескольких фенов с учетом их концентрации. Концентрацию можно показать величиной значка, густотой расположения символов на карте или — если наносятся частоты признаков, в сумме составляющие 100 %,— вариантами секториальных графиков. Если же требуется дать сопоставление нескольких независимых признаков из разных групп фенов, несомненно, лучшим является метод изображения «розой ветров».

Последним большим направлением в методике фенографических исследований можно рассматривать вычисление обобщенного фенетического показателя. Наиболее распространено в современных зарубежных работах, пожалуй, сравнение отдельных популяций и групп по так называемым коэффициентам сходства. Полученные данные могут сравниваться непосредственно на карте, в таблицах или служить основанием для построения дендрограмм, изображающих фенетическое сходство исследуемых группировок. Этот метод дает очень хорошие результаты и заслуживает широкого распространения в отечественных работах.

Другой, пока мало распространенный метод сравнения по обобщенному показателю — простой метод балльного сравнения. Он успешно применяется в случаях выявления каких-то промежуточных форм между уже известными двумя или более крайними формами. Характерный результат этого метода— выявление гибридных зон между подвидами, «полувидами» и видами. Сущность метода можно проиллюстрировать на примере обстоятельного исследования двух «полувидов» американской иволги, проведенного американским зоологом Дж. Райзингом.

На Атлантическом побережье Северной Америки обитает балтиморская иволга, на Тихоокеанском — иволга Буллока, по центральной части континента с юга на север проходит широкая гибридная зона между этими «полувидами». Признаки окраски были разбиты на девять отдельных групп (окраска лба, шеи, ушной области, горла и т. д.). В каждую группу входило от трех до пяти дискретных вариантов окраски — фенов, расположенных в порядке увеличения значения условного балла для каждого фена от признаков типичной балтиморской иволги, принимаемых за 0, до признаков, характерных для иволги Буллока. Выявляющаяся изменчивость суммарного балла окраски всех признаков показывает широкую зону гибридизации, носящую характер клинальной изменчивости и коррелирующую с величиной осадков. Аналогичные сопоставления можно делать и без карты, в виде таблицы.