Самый яркий эксперимент по снятию облачности был проведен недавно — во время празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Москве.

На рассвете все небо над столицей было затянуто облаками. Один за другим взлетали к небу самолеты. И вот с юго-запада, со стороны Внукова, открылось небо в радиусе 30–40 километров. Светлая полоса поднималась, ширилась, и перед самым парадом первый луч солнца упал на Спасскую башню Кремля. Ни одно облако не прорвалось к праздничной Москве.

Успешные опыты по рассеиванию облаков и туманов неоднократно проводились и на других аэродромах Советского Союза.

Все рассказанное подтверждает, что атмосфера поддается искусственному воздействию, но необходимо осуществить еще много лабораторных опытов и исследований в свободной атмосфере, чтобы в конце концов прийти к практически ценным результатам.

«ФАБРИКА» КЛИМАТА И НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Большое значение имеют работы станции искусственного климата Института физиологии растений Академии наук СССР в Москве. Это своеобразная «фабрика» климата, оснащенная сложной аппаратурой, позволяющей создавать семидесятиградусный мороз и жару в несколько десятков градусов. На станции искусственного климата можно получить суховеи Заволжья и погоду предгорий Кавказа, зимой создать многочасовой июльский день.

Искусственный климат необходим для того, чтобы познавать закономерности жизни растений в различных температурных условиях, ставить эксперименты по зимостойкости и засухоустойчивости, наблюдать за влиянием на растения повышенной влажности воздуха или, наоборот, суховеев. Из машинного зала станции воздух поступает в лаборатории и камеры. Но прежде он проходит большой путь. Сначала компрессоры фильтруют воздух, освобождают его от пыли и посторонних примесей. Затем в особых отделениях воздуху придают необходимые свойства: он увлажняется либо сушится, нагревается или охлаждается. Все оборудование станции автоматизировано. Научные сотрудники станции только задают программу — точные приборы сами следят за ее выполнением. В лабораториях применяется яркое искусственное солнце.

Интересную идею изменения ледового режима Арктики путем таяния плавучих льдов выдвинул советский ученый Авсюк в 1958 году на Международной конференции по изучению морских льдов. Наблюдения дрейфующих станций «Северный полюс» показали, что тепловой баланс Арктики положительный. Значит, льды в Арктике существуют как бы по инерции, вследствие того, что они образовались давно и имеют большую отражательную способность солнечных лучей. Если льды уничтожить, то в современных условиях они не возникнут вновь. Уничтожение льда на некоторых трассах Северного морского пути технически осуществимо путем уменьшения отражательной способности льдов при засыпке их темными веществами. Это может привести к продлению сроков навигации на этом пути.

Все это пока лишь постановка вопроса. Однако важно, что человечество уже сейчас примеряет те средства, с помощью которых оно скоро возьмется за переделку климата в нужном направлении.

Успехи ракетостроения в СССР позволили заменить самолеты ракетами при воздействиях на облака сухим льдом. Успешные опыты по рассеиванию грозовых туч проведены летом 1960 года в Грузии. Значительные массивы туч с градом были уничтожены при помощи твердой углекислоты.

Значительными по площади и по конечному результату были воздействия на облака в полосе полного солнечного затмения 15 февраля 1961 года в некоторых пунктах юга Европейской части СССР, что позволило астрономам выполнить полностью задачу фотографирования солнечной короны (особенно успешно прошел опыт в районе Крымской астрофизической обсерватории).

Наступление на грозные силы стихии ведется с разных фронтов, по решающее слово в этой области будет, по-видимому, принадлежать термоядерной энергии.

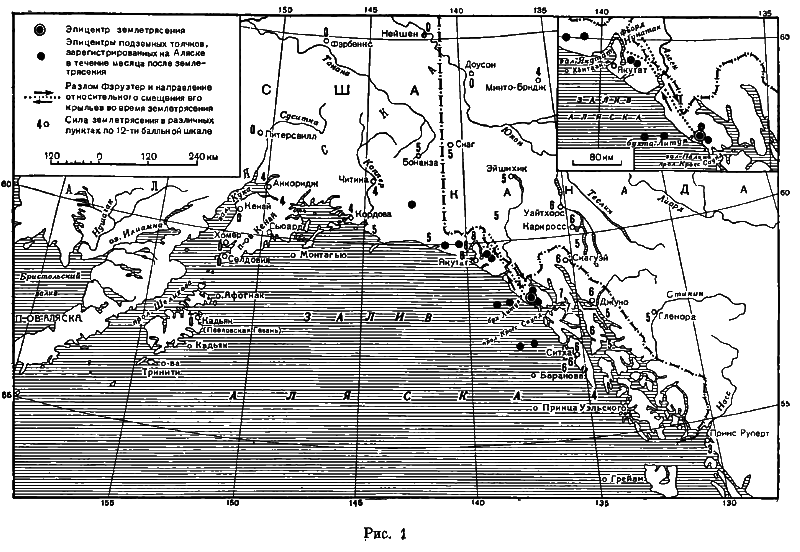

ГИГАНТСКИЕ ВОЛНЫ В БУХТЕ ЛИТУЯ

ВОЗМОЖЕН ЛИ в естественных условиях внезапный подъем воды океана или морей на полкилометра вверх? До недавнего времени это казалось совершенно невероятным. Однако события, разыгравшиеся в 1958 году у тихоокеанского побережья Аляски, показали, что мы еще плохо представляем, насколько многообразны и уникальны могут быть проявления катастрофических землетрясений. Землетрясение, о котором идет речь, началось, как установлено по записям сейсмических станций, 10 июля в 6 часов 16 Минут по гринвичскому времени, или 9 июля в 22 часа по местному времени, в пункте с координатами 58°20′ с. ш., 136°55′ з. д., то есть на северном берегу пролива Кросс-Саунд, вблизи бухты Пальма (рис. 1).

Согласно выводам специальной экспедиции американских ученых, обследовавшей эпицентральную область, землетрясение явилось следствием перемещения одного крупного блока земной коры относительно другого.

Смещение произошло вдоль тектонического разлома Фэруэтер, протянувшегося по крайней мере на расстояние 200 километров, от залива Пальма до фьорда Нунатак. «Вспарывание» тектонического шва происходило, по-видимому, в направлении с юго-востока на северо-запад.

К северо-востоку от разлома Фэруэтер расположен одноименный горный хребет, в верхней части сложенный молодыми, четвертичными, породами. Между разломом и побережьем Тихого океана заключена полоса сравнительно невысоких предгорий, образованных преимущественно третичными, то есть менее молодыми породами. Сам разлом проходит по менее молодым, мезозойским, отложениям, однако они выходят на поверхность лишь в немногих местах, так как в рельефе это нарушение представляет собой серию каньонов и долин, в которые с окрестных гор спускаются мощные ледники, покрывающие разлом более чем на три четверти его длины.

Изучая с самолета, вертолета и на суше свежие разрывы земной поверхности в доступных для наблюдений местах, исследователи установили, что в результате землетрясения вся полоса предгорий сместилась на северо-запад относительно хребта Фэруэтер примерно на 3–6 метров и несколько (до 1 метра) приподнялась.

Поскольку смещение произошло почти мгновенно, в эпицентральной области, на отвесных стенах горных хребтов и на крутых морских берегах возникли многочисленные обвалы и оползни, в том числе немало очень крупных. Так, на островке Хантаак, расположенном против поселка Якутат, обвалилась часть прибрежной полосы длиной в 300 метров, похоронив под собой трех человек; в заливе Якутат этот обвал породил волны высотой до 6 метров. На реке Алсек, в том месте, где юна идет по разлому Фэруэтер, от обрушения ледников возникла ледяная плотина. Уровень воды в нижнем течении реки упал примерно на метр; через несколько часов вода прорвала плотину и затопила берега.

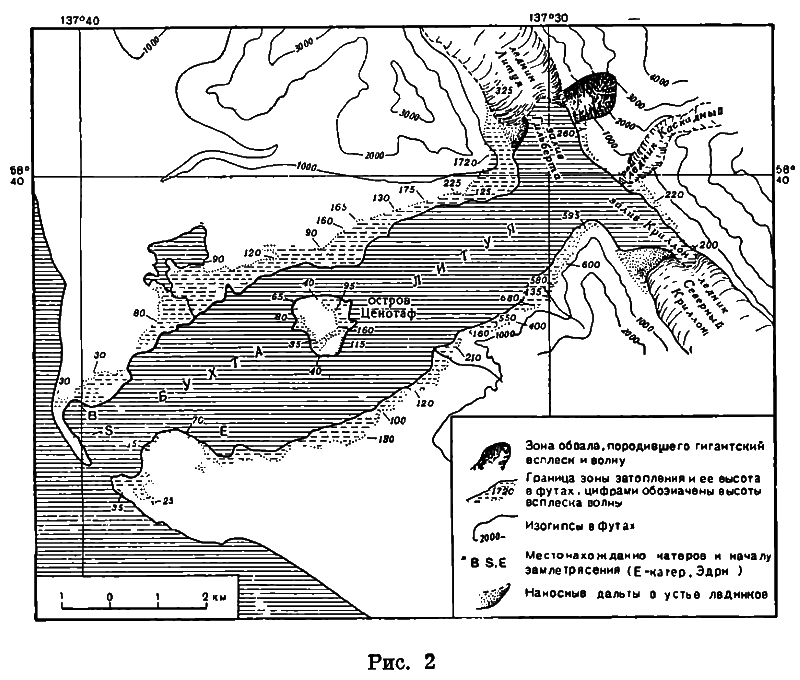

Однако самый грандиозный обвал был вызван землетрясением в бухте Литуя (рис. 2). Здесь-то и наблюдался подъем воды на фантастическую высоту. Бухта представляет собой ложе древнего ледника и имеет Т-образную форму. Глубина се достигает 200 метров, длина внешней части, проходящей в зоне предгорий, равна 11 километрам, ширина — до 3 километров. От океана бухта отделяется намывной косой; глубина у выхода в океан всего 10 метров.

Внутренняя часть бухты является частью каньона Фэруэтер и своими отвесными берегами, вздымающимися на высоту от 650 до 1800 метров, напоминает фьорд. Она делится на два небольших залива: Гильберт и Криллон, в каждый из которых спускаются мощные ледники из каньона.

Обвал произошел на северо-восточном берегу залива Гильберт. Здесь с высоты 900 метров в воду обрушилось около 30 миллионов кубических метров породы. Выброшенная этим «снарядом» из залива вода устремилась вверх по крутому склону противоположного берега, уничтожая все на своем пути. Гигантский всплеск достиг высоты 520 метров. Скорость движения воды была настолько велика, что и с поваленных, и с устоявших на корню деревьев были содраны кора и сучья.