К. Широкий антарктическо-бореальный тип. Виды, принадлежащие к этому типу, имеют основы ареалов в субполярных круговоротах либо северного, либо южного полушария.

Рис. 30. Ареал северотихоокеанской гоностомы

1 — область размножения (основа ареала); 2 — область распространения взрослых особей

II. Дальненеритические ареалы (ареалы нейтральных областей).

Л. Тропический тип. Основы ареалов тропических дальненеритических видов расположены в нейтральных областях между тропическими и субтропическими круговоротами, но видов, общих для всех этих областей, нет. Особенно много эндемичных рыб обитает в восточной тропической Пацифике.

М. Переходный тип. Эти дальненеритические ареалы находятся в нейтральных областях между субтропическими и субполярными круговоротами.

Н. Широкий дальненеритический тип. Виды с ареалами этого типа живут в тропических и в переходных нейтральных областях.

Ареалы батипелагических рыб изучены пока менее детально, чем ареалы мезопелагических видов. Некоторые из них имеют очень широкое распространение в Мировом океане. Крайний пример представляет в этом отношении одна из циклотон (Cyclothone pseudopallida), обладающая почти космополитическим ареалом (этого вида нет только в Северном Ледовитом океане, восточной тропической Пацифике и Аравийском море), но, к сожалению, положение основы ареала этого вида еще не установлено. Между тем, как показывает пример Gonostoma gracile (рис. 30), область размножения батипелагического вида может занимать очень малую часть акватории, на которой этот вид распространен.

Известно, что многие батипелагические рыбы имеют широкотропическое распространение. Из более ограниченных ареалов следует отметить такие географические элементы, как экваториальный, восточнотихоокеанский и восточноатлантический тропические, антарктическо-нотальный и бореальный. Наблюдающееся сходство в типологии ареалов мезо- и батипелагических рыб объясняется, по всей вероятности, тем, как уже говорилось, что раннее развитие всех глубоководных видов, независимо от глубины, на которой они живут во взрослом состоянии, происходит в верхних горизонтах пелагиали.

Что касается нектонных глубоководно-пелагических рыб, которые, следует напомнить, характерны главным образом для переходного слоя между эпи- и мезопелагиалью и для верхних горизонтов последней, то их географическое распространение пока еще не изучено в деталях. Можно думать, что оно определяется, как и распределение эпипелагического нектона, температурой воды и кормовыми условиями. Гемпилиды и веретенник судис (Sudis hyalina) имеют циркумтропические ареалы, а алепизавры встречаются как в тропической зоне (там происходит их нерест), так и за ее пределами. Для антитропического кинжалозуба характерно разобщение репродуктивной части ареала, приуроченной к субтропическим водам, и области нагула, охватывающей субполярные районы.

Глава 4. Донные, придонные и придонно-пелагические рыбы

Изучение рыб только по коллекционным образцам и так называемым «полевым биологическим анализам» (длина и масса тела, зрелость гонад, наполнение желудков и т. п.) никак не может считаться полноценным - оно почти не дает представления ни об их образе жизни, ни, тем более, поведении. Эти аспекты биологии особенно важно знать, когда имеешь дело с донно-придонными рыбами,— ведь они отличаются исключительным разнообразием взаимоотношений и поведенческих реакций. Если еще учесть, что рыб, поднятых с глубины, трудно содержать в аквариумах, становится понятным, почему об их поведении до сих пор известно так мало. Почитайте, к примеру, «Жизнь животных» - соответствующие разделы часто содержат лишь описания внешнего вида и сведения о глубине и месте поимки... Между тем в последние годы появилась прекрасная возможность преодолеть эти затруднения - она связана с использованием автономных обитаемых подводных аппаратов.

Такие аппараты есть и в Институте океанологии, и два из них (они рассчитаны на глубину до 2000 м) даже носят вполне ихтиологическое название «Pisces» (по-латински «рыбы»), К превеликому сожалению, ни я, ни кто-либо из коллег-ихтиологов на этих аппаратах-рыбах не погружался (в основном они обслуживают геологов), а наблюдения, сделанные нашими «штатными подводниками», надо прямо сказать, большой научной ценности не представляют (трудно поверить на слово, например, рассказу о том, что в Красном море не то винцигуерии, не то миктофиды зарываются в грунт на большой глубине). Конечно, фотографии и видеозаписи более информативны, но без осмысленного выбора нужного ракурса они далеко не всегда позволяют точно определить запечатленный объект.

В то же время другими исследователями уже выполнено немало ценных наблюдений над поведением глубоководных рыб. Приведу несколько примеров. Погружаясь в 1975 г. на аппарате «Элвин» на материковом склоне северо-восточного побережья США, Дэн Коэн определил скорость антиморы, уходившей от преследования аппарата (39,2 см/с), и рассчитал, что расход энергии на плавание (3,6 · 105 эрг/с) у нее примерно одинаков с форелью того же размера – рыбой, известной своими скоростными качествами, В 1977 г. он же впервые сфотографировал на глубине около 2000 м самку речного угря, пришедшую на нерест к Багамским островам. Севастопольские ихтиологи Георгий Головань и Николай Пахоруков в 1979 г. проследили с аппарата «ТИНРО», как на одной из гор подводного хребта Наска в Юго-Восточной Пацифике беспузырные окуни вместе с лангустами уходили с плоской вершины гайота на его склоны при подтоке с севера обедненной кислородом воды и снова появлялись на ней, когда ситуация менялась и на вершину вновь поступала вода, богатая кислородом.

...Я продолжаю надеяться, что и мне доведется когда-нибудь увидеть глубоководных рыб в естественной для них обстановке. А пока я наблюдал их в лучшем случае полуживыми - умирающими после изъятия из родной стихии.

Согласно принятому в этой книге определению «открытого океана» счет его донно-придонным биотопам начинается с материкового склона. Рассматривая субконтинентальный бентопелагический комплекс ихтиоценов, нужно иметь в виду, что в связи с сильной расчлененностью склона, препятствующей успешным тралениям, население мезо- и батибентали изучено значительно хуже, чем сообщества всех прочих крупномасштабных биотопов. Тем не менее изучение батиальных рыб в последние годы значительно продвинулось.

Прежде всего следует отметить, что в самых верхних горизонтах мезобентали настоящие среднеглубинные рыбы сосуществуют с сублиторальными, примесь которых в ихтиоцене может быть очень значительной. Эта переходная зона должна рассматриваться поэтому как экотон. Вблизи 200-метровой изобаты виды, общие для эпи- и мезобентали, настолько многочисленны, что нет смысла перечислять их здесь. Некоторые эврибатные формы встречаются в очень широком диапазоне глубин. Многие из них представлены у нижних пределов своего вертикального распространения более крупными особями, чем на мелководьях, для других, имеющих широкие ареалы, характерно увеличение глубины обитания в тропической зоне, но в целом мелководные и среднеглубинные виды обычно неплохо различаются по предпочитаемой глубине. Поэтому обыкновенного катрана (Squalus acanthias), например, наиболее обычного на глубине 20 — 200 м, относят к сублиторальным видам, а черного палтуса (Reinhardtius hippogiossoides), во взрослом состоянии концентрирующегося на 150 — 800 м, — к мезобентальным.

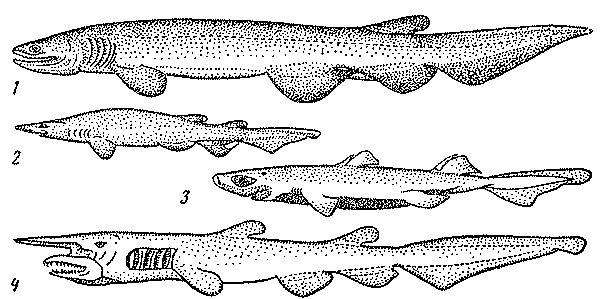

Рис. 31. Придонные акулы: плащеносная (1), глубоководная кошачья (2), этмоптерус (3), акула-домовой (4)

Мезобентопелагический комплекс ихтиоценов исключительно разнообразен по составу. Среди характерных для него щележаберных рыб нужно отметить плащеносных (сем. Chlamydoselachidae), колючих (Squalidae) и кошачьих (Scyliorhinidae) акул, а также ромбовых скатов (Rajidae).