В действительности период геологической истории между 2,2 и 2,0 млрд лет назад показывает такой сильный дисбаланс соотношения углеродных изотопов, что геохимики даже дали этому времени особое название «Сдвиг», и это самый длительный подобный период во всей истории Земли. Наша планета, стало быть, была территорией кислорода, но без организмов, способных им дышать. Значительные сдвиги углеродного круговорота, вызванного деятельностью синезеленых водорослей, приводили к выделению углеродных соединений, которыми некому было питаться. Остаточные свидетельства накопления этих соединений можно найти в Карелии (Россия). Сегодня большая часть таких соединений, напоминающих нефть, поглощается и расщепляется живыми организмами, которые потребляют кислород. Это показывает, что в древности мир скорее захлебнулся в углеводородах, чем переработал их непосредственным образом. А в результате объемы кислорода увеличивались, пока его не стало столько, что атмосфера переполнилась им, и его давление в атмосфере повысилось. Если бы в те времена на планете существовали леса, было бы достаточно одной молнии, чтобы всю Землю охватил пожар, жар которого превысил бы все известные сегодня случаи больших лесных пожаров.

Этот неоднозначный эпизод в истории развития жизни закончился совершенно неожиданно, когда эволюция произвела первые организмы, которые действительно могли дышать кислородом. Для этого потребовалось появление специальных ферментов. Возник совершенно новый тип внутриклеточного строения, он существует и по сей день — органелла под названием митохондрия, основной источник энергии для клеток-эукариотов. Эти клетки крупнее, чем их предшественники прокариоты (бактерии), они наделены отдельными «комнатками» внутри всего их гигантского клеточного «дома». У митохондрии есть свой собственный маленький сегмент ДНК, принадлежащий ей со времен ее существования в качестве микроба, который научился самостоятельно дышать кислородом, — то есть отдельной свободной бактерии. Но за последние 2 млрд лет она превратилась в «служанку». Интрига в том, что самой точной датой существования последнего общего предка всех эукариотов является период давностью около 1,9 млрд лет — именно тогда, возможно, и появились эукариоты и началось восстановление равновесия в мировом углеродном круговороте. По-видимому, биосфере понадобилось 200 млн лет эволюции, чтобы адекватно отреагировать на присутствие изначально ядовитого кислорода.

Глава 6

Долгий путь к появлению животных:

2–1 миллиард лет назад

Период между кислородной катастрофой (с кульминацией 2,3 млрд лет назад) и появлением первых элементарных многоклеточных назвали «скучное миллиардолетие» по той причине, что (предположительно) ничего существенного с биологической точки зрения не происходило. Словно история развития жизни решила передохнуть. Миллиард лет — довольно долгий срок для ничегонеделания. Однако, как это часто бывает, недавно обнаружилось, что не так уж и скучно было. Новые открытия свидетельствуют, что жизнь на месте не стояла. Напротив, этот долгий период начался со значительного насыщения атмосферы кислородом, а около 2 млрд лет назад произошло весьма значительное событие: появление эукариотической формы жизни — жизни нашего типа, с большой клеткой и ядром в ней. С одной стороны, большая часть разнообразных организмов такого нового типа нам хорошо знакома — это различные простейшие вроде амебы, инфузории-туфельки, эвглены и т. п., но с другой — также имеются очень большие и странные окаменелости, в том числе самое необычное ископаемое из когда-либо найденных.

Многие специалисты разделяют точку зрения, согласно которой в период 2,2–1 млрд лет назад, вероятно, кислорода в атмосфере было недостаточно для поддержания жизни крупных животных[85]. (Это, кстати, хороший момент для обобщения различий между животными, многоклеточными и простейшими. Все три типа являются эукариотами, то есть имеют крупные клетки с ядрами и другими органеллами, например, митохондриями. Но животные и многоклеточные — это одно и то же, они состоят более чем из одной клетки, если не считать момента оплодотворения. Простейшие же похожи на животных в своей способности к передвижению и относительно сложному поведению, но состоят только из одной клетки. Тем не менее они намного крупнее и сложнее бактерий). Но если с недостатком кислорода все понятно, то с причинами его возникновения все не так просто. Жизнь была способна к фотосинтезу, и жизнь обогатила мир кислородом, но все говорит о том, что самой жизни было гораздо меньше, чем должно было быть. Для животных необходимо, чтобы атмосфера была насыщена кислородом на 10 % и более (сегодня это 21 %), а «фотосинтезаторы» не выполняли свою работу. Ответ все-таки был найден: виновником оказался элемент, имя которого упоминается практически на каждой странице этой книги, — сера, в своей самой токсичной и в то же время жизненно необходимой форме — сероводород, молекула жизни и смерти. В статье 2009 года, опубликованной в материалах Национальной академии наук, палеонтолог Энди Нолл и его коллеги продемонстрировали[86], что уровни кислорода обязательно должны были превысить известный для того времени уровень, но этого не происходило. Что-то препятствовало этому. Длинный перерыв между появлением одноклеточных организмов в период кислородной катастрофы 2,3 млрд лет назад и возникновением более крупных многоклеточных форм был на самом деле.

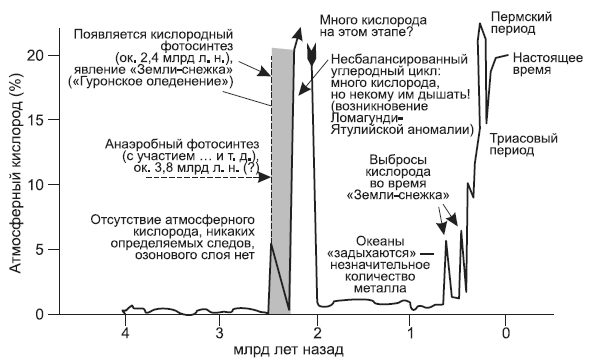

Наша новая модель увеличения концентрации атмосферного кислорода и некоторых сопутствующих событий.

Ничего грандиозного и сложного в тот период не происходило, и причина тому — сверхизобилие одноклеточных бактерий, которые использовали серу и составили конкуренцию растениеподобным бактериям с фотосинтезом, расщеплявшим воду на два элемента, но при этом не использовавшим серу ни на одном из этапов данного процесса. Таким образом, два очень разных типа живых организмов соперничали друг с другом за ресурсы, необходимые любой жизни: пространство и пищу. Поглощающие серу микробы, названные зелеными и пурпурными серными бактериями, все еще существуют сегодня, но только в самой ядовитой среде — неглубоких озерах и морских областях, где нет кислорода, но при этом достаточно мелководных, чтобы солнечный свет проникал к ним для фотосинтеза. Правда, в результате такого фотосинтеза кислород не возникает, потому что в ходе процесса не расщепляется вода.

Почти на всем протяжении скучного миллиардолетия океаны имели хорошо выраженное расслоение. Верхний слой был чист и насыщен кислородом, его занимали одноклеточные зеленые растения, которые поглощали солнечный свет и использовали его для своего развития, попутно выделяя кислород. Но под ними, возможно начиная с глубины 3–3,5 м и до самого дна, находились совершенно иные слои морской воды. Такая морская вода в своих верхних слоях приобрела пурпурный цвет благодаря огромному множеству пурпурных серных бактерий. Вода, в которой они обитали, насыщенная токсичным сероводородом, была бы смертельно ядовита для большинства сегодняшних живых организмов. Даже мертвые, эти бактерии могли воровать кислород из атмосферы (неосознанно, конечно, хотя некоторые микробиологи верят, что микробы всегда были хитрющими типами). После смерти их крошечные тела погружались на дно, а может, даже оставались в толще воды, соленой или наполненной осадочными частицами, и, разлагаясь, забирали драгоценные молекулы кислорода из верхнего слоя над ними. Драгоценные молекулы кислорода, предназначенные для атмосферы или чистого океана, расходовались при гниении пурпурных тварей.

Хотя и не много, но на Земле еще существуют места с выраженной стратификацией. Одним из наиболее известных является остров Палау в Микронезии, где находятся знаменитые озера медуз. Здесь в больших водоемах с чистой, насыщенной кислородом водой изящно передвигаются многочисленные медузы. Но буквально в нескольких метрах под этим кристально чистым кислородным слоем находится и другой — темный, полный крайне опасных существ. В нем мало или вовсе нет кислорода, но есть избыток сероводорода. Он темно-пурпурного цвета, населен огромным количеством пурпурных серных бактерий, которые еще в древности делали мир небезопасным для любого, кому было нужно много кислорода, — таким существам в те времена уж точно не было скучно.