РУНЫ КАК СВЯЩЕННЫЕ 3HAKИ

Долгое время в рунах усматривали последовательность букв, служивших только для целей передачи сообщений. Это находит свое легко объяснимое обоснование в целом ряде надписей, в которых обходились этим назначением, соответствующим точке зрения нового времени. В надписи на золотом роге Хлевагаст называет себя изготовителем этой художественной вещи. Целесообразно учесть многие другие случаи времен Средневековья, где мастера, исполненные гордости за свое произведение, называют свое имя. Руническая надпись на одной из везерских костей «Сделал Улухари» тоже соответствует этому обычаю.

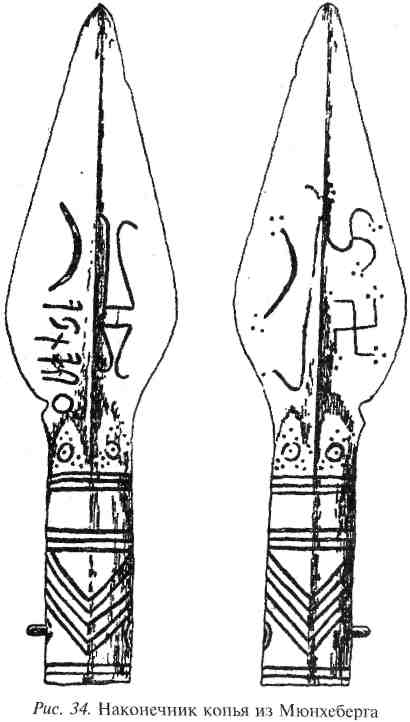

Вторая строчка фибулы из Фрайлауберсхайма большинством исследователей истолковывается так: «Тебе, Далена, он подарил». В данном случае очевидна мысль о посвящении. Если надпись на стеклянной броши из Бюлаха, хранящейся в Цюрихском музее, толкуется так: «Фрифридил приобрел меня», то это представляется указанием на обладание этой вещью. На многих наконечниках копий стоят имена, так, например, на острие копья из Ковеля (Волынь), считавшегося много лет пропавшим и находящегося ныне в Берлине, и на таком же наконечнике, находящемся в Мюнхебергском музее, из Дамсдорфа (Марк Бранденбург), который был найден в 1865 г. На первом написано слово «Тиларидс», на последнем — «Ран[н]ья». Так как это представляется пометкой обладателя оружия (сравни «Беовульф», стр.58) то долгое время в обоих словах видели имена владельцев и истолковывали «Тиларидс» как «быстрый и усердный всадник», а «Раннья» — как «рысак».

На маленьком камне из Еллинге в Ютландии написано: «Конунг Горм сделал этот памятник по своей жене Тюре, датской повелительнице» — что разъясняет назначение памятника как камня в память об умершем.

Но после 1900 г., чем дальше, тем отчетливее выяснялось, что это рассудочное понимание встречавшихся надписей как надписей для будничного применения не везде могло соответствовать истине. На обоих наконечниках копий руны соединены с, несомненно, священными знаками свастики, солнечного крута, трискеле, так называемого знака молнии и т. д. Это соединение получает высокий смысл, когда руны так же, как священные знаки, повышают действенность оружия, таким образом, они сами должны стать священными. Рассмотренное таким образом соответствующее имя могло наноситься на само оружие и «Тиларидс» пониматься как «быстро–туда–летящее», примерно так, как «борец» или «атакующий», а «Раннья» — как «с разбега ударяющий». С этим могло бы согласоваться «Ранньяс» на острие копья из Эвре Стабю с предположительным смыслом «испытатель».

Фибула из Этельхейма в Швеции (около 500 г.) также указывает в этом направлении. Надпись на ней зашифрована: mkmrlawrtae. Она читается как m[i]k m[a]r[i]la w[a]rta a[lu] = «Меня сделал Мэрле. [Это] защита».

Уже засекречивание формулы и далее добавление слова о защите alu, согласующееся с этим, могут служить указанием на то, что предполагалось не только называние имени благородного кузнеца, но, скорее всего, освящение драгоценности.

На немалом количестве памятников называет себя человек, наносивший руны. Тот взгляд, что в этом можно видеть выражение гордости художника, едва ли исчерпывает эти случаи. Напротив, скорее подтверждается тот факт, что изготовитель рун ожидал для себя особого результата от своих действий, производил освящение или заклинание посредством своих рун. Так, многие надгробные камни с одним только нанесенным именем содержат не имя умершего, а имя резчика рун.

Эти научные выводы в 1937 г. были сформулированы следующим образом: «Руны были для германца живыми, заряженными силой существами, которые он как воин мог бы заставить сосредоточиваться и развертываться, если бы он имел правильные познания о них».

Эта высокая оценка рун, вероятно, исходила из меток на деревянных жребиях, когда их предсказания, как следует предположить, сбывались в действительности. Ведь эти знаки считались такими могущественными, что они могли спрашивать самих норн и богов. Так, в 1938 г., конечно, с полным правом, о них отозвались: «Руны с малолетства были всем, прежде чем стали средством общения. Их нарезание имеет основания веры, схожее с таковыми в древних наскальных рисунках, и схожую цель: укрепление и увековечение. Это нечто сверхъестественное, в этих знаках священная сила»[27].

РУНЫ КАК НОСИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ

Германцы имели иное восприятие мира, чем то, которое им было привито позднее, в связи с принятием христианства. Они были народом крестьян и в качестве таковых — близкими к природе людьми. В бьющем ключе и в струящейся реке, в колышущемся кустарнике и в шелестящем дереве, в разбивающемся о скалы море и в самой неподвижной скале они чувствовали силы, которые противостояли им, отчасти дружественные и готовые к помощи, отчасти коварные и враждебные. Сообразно с этим они разделяли их на «благосклонные» и «неблагосклонные» силы. Для них вселенная была одухотворена во всех своих проявлениях.

Отзвуки этого одухотворения вселенной слышатся, когда в среде немецкого сельского населения некоторых областей сталкиваешься с сохранившимся до настоящего времени обычаем сообщать о смерти владельца крестьянского двора домашним животным в хлеву и фруктовым деревьям в саду. В скандинавской литературе эта характерная немецкая черта появляется в «Снах Бальдра»: обеспокоенная мать берет со всех существ и сущностей, в том числе с металла и камней, клятву не причинять вреда ее сыну.

То, что имеет душу и, вследствие этого, ощущения, способно влиять на события с помощью слова, жеста и знака. Убедительным наглядным объяснением силы правильно выбранного слова является новый подъем немецкого народа из своего глубочайшего унижения и бессилия с 1919 г. Поэтому неудивительно, что древние германцы были глубоко убеждены в особой силе воздействия соединения слова, жеста и знака. Это триединство также ощутимо в приведенном выше сообщении Тацита о бросании жребия. Об этом в 1939 г. было верно замечено: «Однако слово стихает и поступок забывается; лишь с большим трудом фольклорист может потом из народного обычая извлечь древнее ядро, в то время как руны, еще неизменные, через многие столетия сообщают нам о заботах и нуждах германских предков».

В «Песни о Риге» в Эдде говорится о юном Коне:

Кон юный ведал

волшебные руны,

целебные руны,

могучие руны;

мог он родильницам

в родах помочь,

мечи затупить,

успокоить море.

Знал птичий язык,

огонь усмирял,

дух усыплял,

тоску разгонял он;

восьмерым он по силе

своей был равен.

(44)

Если в этих стихах юный конунг овладевает искусством рун, то при этом подразумевается не навык написания рун, а способность управлять заключенной в них силой. Этим искусством стремились овладеть.

Таким же образом в песни о пробуждении валькирии говорится, что Сигрдрива взяла рог и протянула Сигурду напиток мудрости:

даю я напиток,

исполненный силы

и славы великой;

в нем песни волшбы

и руны целящие,

заклятья благие

(5)