Впрочем, это только на первый взгляд может показаться, что у десантников-парашютистов такая лихая и удачливая доля. Если копнуть поглубже, то все окажется совсем не так просто. В самом деле, представьте себе состояние бойца, который только что покинул самолет и медленно спускается в полную безвестность.

Над линией фронта самолет обстреливали, и он делал противозенитные маневры. Не сбился ли с курса? Место выброса парашютистов должно быть обозначено кострами. Но кругом полыхают пожарища. Над какими из них следует производить выброс парашютистов? К тому же в самый последний момент землю закрыло облаками, ничего не видно. А время не терпит. Внизу ждут помощи, боеприпасов, продовольствия.

Судя по времени полета, машина уже над целью. «Пошел!» И один за другим десантники ныряют в кромешную тьму.

Хорошо, если внизу, на земле, они сразу разыщут друг друга, встретятся. Если нет, придется действовать в одиночку, самому принимать решения и быть в постоянной готовности принять бой или навязать его…

На этот раз встретились. Но не могут найти грузы, которые спускались на грузовых парашютах, и главное, не могут найти лыжи. А без них далеко не уйдешь в глубоком снегу. Искать, искать! Найти во что бы то ни стало. А кругом — неизвестность. И надо постоянно наблюдать за обстановкой, вести непрерывную разведку. Иначе угодишь в лапы врагу. А впереди еще выполнение задачи. Главной задачи, ради которой они высажены в глубоком тылу противника.

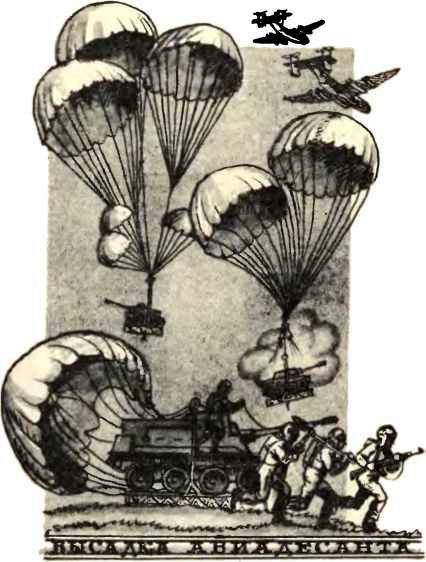

Множество самых разнообразных заданий пришлось выполнять десантникам в годы Великой Отечественной войны. Идти на помощь окруженным войскам. Оказывать поддержку партизанским отрядам. Осуществлять «вертикальный охват» противника в отличие от «горизонтального» окружения. Прорывать вражескую оборону с тыла. Захватывать плацдармы на берегах водных преград с тем, чтобы их успешно могли форсировать наши основные части. Захватывать аэродромы для приема так называемых посадочных десантов, которые высаживались с приземлившихся самолетов. Оказывать поддержку морским десантам…

И неизменно, пусть в самых трудных условиях, «крылатая пехота» проявляла чудеса находчивости, выдержки, самоотверженности.

Вот только один эпизод, характеризующий действия десантников.

…Шел бой за деревню Ключи, которая господствовала над местностью. Когда у фашистов были отбиты два крайних дома, военврач второго ранга А. В. Исаев решил организовать в них санитарный пункт. И только был сооружен операционный стол, у самой избы взорвалась мина, ее осколок ударил Исаева в бок. С помощью санитаров он начал делать себе перевязку, но не успел, потерял сознание…

Десантники любили Исаева. Это он не раз ободрял молодых бойцов, впервые прыгавших в тылу врага:

— Вот семьдесят раз прыгал, и то не боюсь. — И, ласково потрепав юношу по плечу, говорил с притворной суровостью: — Ну, пошел, пошел. Все в порядке будет. Я первый, а вы за мной. — И сразу пропадал страх…

И вот теперь этот человек лежал без сознания, и некому было оказать помощь раненым, которых вынесли из самого пекла боя. Они стонали, и доктор открыл глаза. Попросил воды и попробовал встать. Санитар помог ему.

Началась первая операция. Потом вторая. Третья.

Непонятно, как доктор справлялся с собственной болью и слабостью. Раненые, находившиеся в избе, потрясенные мужеством этого человека, перестали стонать. Когда Исаев заканчивал шестую операцию, в избу принесли тяжелораненого лейтенанта Петрова, большого друга доктора. И снова он взялся за инструменты. Оставалось наложить последний шов после удачной операции. Внезапно Исаев выронил инструменты, покачнулся и упал замертво. Он умер, но спас в этот день семь жизней…

Между тем бой за Ключи продолжался. Фашисты бомбили деревню, много раз атаковали. На десантников, у которых не имелось более мощного оружия, чем минометы, двинулись танки. В один из моментов боя солдат Симоненов увидел, как фашист прицеливается в его командира лейтенанта Батенко. Не будучи в состоянии предотвратить этот выстрел, Симоненов своим телом прикрыл командира и спас его.

Когда прибыло подкрепление и фашистов отогнали, лейтенант Батенко, сам не однажды спасавший своих солдат от верной смерти и трижды раненный в этом бою, бережно поднял своего солдата, уложил в сани и повез, чтобы отдать воину последний долг.

Этот эпизод приводится в книге И. И. Лисова, которая так и называется: «Десантники». Хорошее название для книги, герои которой исповедуют принципы: «один за всех, все за одного», «и один в поле воин» и главный, авиадесантный — «кто не растеряется в воздухе — не подведет и в бою».

Сложность действий авиадесантников в тылу врага заключается еще и в том, что они при выброске очень ограничены в боеприпасах и продовольствии. Поэтому кроме своего оружия они должны отлично знать оружие врага, уметь обращаться с ним, как со своим, чтобы за счет противника пополнять свой боезапас. Должны постоянно проявлять военную хитрость и сметку, чтобы в условиях вражеского окружения добывать продовольствие. Бой, труд, быт сливаются у десантников в одно целое.

Чудеса героизма проявляли десантники в годы войны. И в мирное время они трудятся не покладая рук, оттачивая свое мастерство, зорко охраняя безопасность нашей Родины. И страна обеспечивает их всем необходимым, чтобы отразить возможный натиск противника. Наша «крылатая пехота» имеет на вооружении современные средства технической и тактической разведки в тылу возможного противника, которые позволяют заблаговременно выбрать подходящую площадку для выброски десанта, оснащенного мощным оружием.

Что представляют собой современные воздушно-десантные войска, показала высадка огромного воздушного десанта на маневрах «Двина» в 1967 году. На высадку почти восьмитысячной армии и боевой техники понадобилось всего двадцать две минуты. Тяжелая боевая техника, в том числе тягачи, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, минометы опускались тоже на парашютах. Причем на относительно малых куполах и потому с большой скоростью. Однако у самой земли автоматически включалась система мягкой посадки, и все эти, надо сказать, весьма солидные по весу грузы в полной исправности оказывались на земле. Потом в считанные секунды умелыми руками десантников они приводились в боевую готовность.

Для переброски по воздуху «крылатой пехоты» и боевой техники на этих маневрах использовались мощные вертолеты, самолеты транспортной авиации и самолеты-гиганты конструкции О. Антонова АН-22 («антей»). А самолеты эти, как известно, могут принять на борт более ста тонн груза!

Особое задание

Великая Отечественная война застала меня в Новгороде.

Это было очень трудное время. Враг рвался вперед, перемалывая все на своем пути.

Нельзя было примириться с тем, что вытворяли гитлеровцы на нашей земле, и советские люди совершали подчас невозможное, чтобы только остановить врага.

Было в те времена такое суровое слово: надо.

Надо! И никаких других слов быть уже не могло.

Однажды командующий ВВС фронта вызвал меня и приказал перегнать самолет ЛИ-2 с заводского аэродрома на прифронтовой. Я никогда до этого дня на самолете такого типа не летал и прямо сказал об этом командующему.

— А на каких летал? — спросил он недовольно.

Я перечислил знакомые мне двухмоторные машины, с которыми приходилось иметь дело.

— Ну, раз ты знаешь эти самолеты, — решил командующий, воевавший еще в небе Испании, — то на ЛИ-2 полетишь тем более.

И я полетел. Вместе с бывалым бортмехаником Егошиным и штурманом Дьяченко мы перегнали машину на наш аэродром.

Несколько раз по заданию разведотдела фронта на этом самолете и на тяжелых бомбардировщиках мы проводили выброску диверсионных групп. Я тогда еще и не подозревал, что именно с этих выбросок десантов в тыл врага начнется мое особое задание. Да и задумываться особенно было некогда. Дел было невпроворот. По соседству с нашим аэродромом находилась большая группа парашютистов. Вскоре, по заданию командования, я побывал в их лагере, познакомился с инструктором группы и договорился о дальнейших совместных действиях. Однако новое наступление немцев, взявших Вязьму, нарушило наши планы. Но здесь-то и проявили себя парашютисты. Несмотря на большие потери, они в течение нескольких дней держали оборону железнодорожного моста па реке Угре возле Юхнова, пока не подошли курсанты Подольского артиллерийского училища. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков потом писал в своей книге, что эта группа сорвала план быстрого захвата Малоярославца и тем помогла нашим войскам выиграть время, необходимое для организации обороны на подступах к Москве.