Геологическое строение Памиров изучено еще мало. Тем не менее можно считать выясненным, согласно геологической карте Мушкетова [60], что массив Памиров состоит из первозданных кристаллических пород, выступающих на поверхность в вершинах кряжей, частью метаморфизированных в кристаллические и другие сланцы. Склоны же кряжей местами прикрыты породами триасового периода. К этим породам относятся, например, известняки, образующие характерные по своему внешнему виду скалы около оз. Ранг-Куль. Полезных ископаемых, на Памирах собственно, пока не найдено.

В общем, памирский ландшафт представляет превосходную иллюстрацию результата деятельности атмосферных агентов на горный рельеф, ничем не маскированный и не осложненный видоизменениями, вносимыми развитием органической жизни, или сознательной культурой деятельности человека. Здесь наглядно выступает картина нивелирующего влияния атмосферных агентов и притом в грандиозном масштабе.

Заслуживает внимания факт, поразивший нас при посещении оз. Кара-Куля — я говорю о толстом слое подпочвенного льда. Насколько мне известно, в литературе описания его еще не появлялось, а вместе с тем трудно допустить мысль, чтобы никому из научных исследователей, или хотя бы туристов, не пришлось до сего времени обратить на него внимания. Кажется, лишь впервые говорит об этом явлении участник нашей экспедиции, зоолог М. М. Воскобойников, в своей статье «Из наблюдений на Памире» [61].

Особенно наглядно лед этот виден на довольно высоком юго-восточном берегу, где обвалы обнаруживают толстый пласт его, начинающийся метров на в выше уровня воды, продолжающийся по-видимому и ниже этого уровня, и прикрытый сверху 1–1/2 метр. слоистой осадочной породы.

Есть вероятие предполагать, что в котловине озера Кара-Куль находится обширное поле сплошного льда. Наблюдения, произведенные на больших и малых озерцах, в изобилии группирующихся вблизи главного водоема, всюду обнаруживали присутствие льда на дне их и в обвалах берегов. На некоторых из них, под слоем льда около 2 метров толщиною, замечались пещеры вследствие подтаивания его; на дне последних, под тонким слоем воды и ила, ощущалось опять что-то очень твердое, по всей вероятности, также лед.

В пользу вышеупомянутого предположения говорить еще и то, что во всех озерцах и болотцах, разбросанных на довольно обширном пространстве, температура воды чрезвычайно быстро понижалась по мере приближения ко дну, и особенно после погружения термометра в слой ила, лежащего на дне, а вместе с тем в некоторых из них, вследствие малой глубины, вода имеет довольно высокую температуру. Так, по исследованиям Воскобойникова, при температуре у дна лужи около четверти глубиною в 14°Ц., в иле дна на глубине 1/2 арш. термометр показывал уже 10°Ц. Все озерца и болотца, окружающие Кара-Куль, содержать пресную воду, хотя почва кругом озера покрыта солончаками и в самом озере вода горько-соленая.

Слой льда был обнаружен Воскобойниковым также и. на обвалах берегов оз. Шор-Куль; по его же наблюдениям, остров на оз. Ранг-Куль по форме своих берегов и цвету образующей его породы, сильно напоминает берега Кара-Куля и Шор-Куля с ледяными слоями, но присутствие льда на этом острове остается недоказанным, так как, за неимением лодки, пробраться туда было невозможно.

Нельзя не выразить пожелания, чтобы последующее путешественники занялись исследованием этого почвенного, быть может, так называемого «ископаемого льда».

Климат Памиров

Климат Памиров отличается суровостью и чрезвычайною сухостью. Местные испарения совершенно ничтожны; западные ветры, дующие с Персии, так, же как и восточные с Тибета и Китая, содержать незначительные количества влаги; влага же, приносимая извне, осаждается в виде снега на окружающих нагорье хребтах: так, с севера она задерживается Алайским и особенно Заалайским хребтом, который вследствие этого завален снегом до самых предгорий, а с юга, с Индийского океана, она осаждается на Гиндукуше, и на долю нагорья остается лишь незначительное количество атмосферных осадков в виде случайного дождя летом, а преимущественно снега, крупы и града; снегом обильно засыпаются лишь наиболее узкие, углубленные лощины, с ровных же и обширных котловин он сдувается ветром почти целиком. Годовое количество осадков поразительно мало: на Памирском посту maxim, осадков в сутки 6, 9 mm. В 1894–1895 гг. в течение 7 месяцев в году было не более и mm. осадков в месяц, причем в январе, октябре и ноябре 1895 г. их вовсе не было.

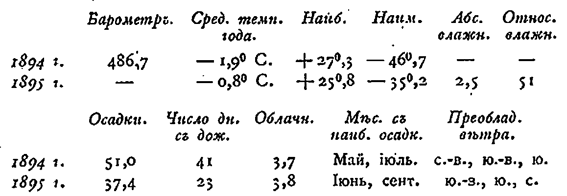

Расположенные на широте южной Греции и Сицилии, Памиры по средней своей температуре, равняются Коле и Мезени; постоянные ветра [62], резкие перемены температуры, страшная сухость и разреженность воздуха, морозы в течение почти круглого года — вот отличительные свойства этого климата. Сколько-нибудь определенные данные получены лишь после организации правильных наблюдений на Памирском посту. В прилагаемых таблицах сгруппированы средние выводы из наблюдений за 1894–1898 гг.

Средняя температура шести месяцев сентябрь — март, ниже 0°; самый холодный месяц январь -25°, 4; самый теплый июль и август, имеют в среднем 12°,7 и 16°,4. Разница между средними температурами самых жарких и самых холодных месяцев 41°,8; между крайними наибольшими и наименьшими 74°,0. Суточные колебания изменяются до нескольких десятков градусов в сутки. Разница температур в тени и на солнце очень велика: Бонвало наблюдал в марте на оз. Кара-Куль — 15° в тени +23° на солнце. В более высоких местностях Памиров, эти разности еще больше. Высота снеговой линии колеблется в пределах высоты от 14.000 до 15.000 фут, так что многие вершины и даже цепи гор покрыты вечным снегом; однако ледники развиты сравнительно слабо, вследствие недостатка атмосферных осадков.

Иллюстрацией метеорологических явлений, совершающихся на Памирах, может служить прилагаемый график, составленный на основании метеорологическая журнала, который был веден мною во время нашей экспедиции.

Для наблюдений служили следующие инструменты: 1) три барометра-анероида фабрики Ноде, выверенные перед путешествием в главной физической обсерватории; показания их затем были проверены еще в ташкентской обсерватории перед отъездом на Памиры и по возвращении оттуда. 2) Термометр Цельсия maximum-minimum. 3) Простой термометр Цельсия приспособленный для путешествия. 4) Психрометр, и 5) портативный ручной анемометр с манометром. Все инструменты за исключением анероидов, выписаны от фирмы Саsella из Лондона, и перед отъездом выверены были на метеорологической обсерватории московского Сельскохозяйственного Института. Самые наблюдения производились по возможности в часы, назначенные для того инструкциями главной физической обсерватории, т. е. три раза в день: в 7 час. утра, в 1 ч. дня и в 9 час. вечера.

На график нанесены данные, исправленные от погрешностей инструментов для каждая наблюденная момента: и) барометрические высоты, 2) температура воздуха, 3) облачность, 4) отмечено выпадение атмосферных осадков и помещены вычисленные величины: 5) абсолютной и 6) относительной влажности воздуха.

Эти данные наглядно иллюстрируют многие интересные особенности климата Памиров и некоторые другие особенности условий пути. Так, барометрическая кривая, на которой нанесены в некотором масштабе высоты ртутная столба, приведенная к нолю градусов температуры, может служить для приблизительного представления о вертикальной профили пройденная пути. Так, например, из графика видно, что с и июля, когда экспедиция перешла через перевал Кизил-Арт, т. е. вступила в область носящую, название Памиров отметки барометра не спускаются ниже 500 mm. и держатся для наиболее пониженных мест пути около отметки 480 mm. что соответствует абсолютной высоте места над уровнем моря около 12.000 фут. Более низкие отметки барометра, между 29 июля и 2 августа, соответствуют спуску по долине р. Пшата и р. Мургаба на абсолютную высоту около 11.000 футов. Таким образом, график наглядно показывает что Памиры, на которых экспедиция пробыла с 11 июля по 8 августа действительно представляют в орографическом отношении обособленную область, характеризующуюся абсолютною высотою свыше 12.000 фут.