???? Полярная звезда, то есть современная Альфа Малой Медведицы 1. В Альмагесте названа как звезда 3-й величины, то есть тусклее чем Бета. В действительности их яркости практически одинаковы. См. обсуждение выше.

2. Во II веке н. э. Полярная звезда расположена ДАЛЕКО от полюса, а именно на расстоянии примерно 12 градусов.

3. Полярная звезда названа в каталоге как «звезда на конце хвоста» Современная звезда Бета Малой Медведицы.

1. В Альмагесте названа звездой 2-й величины. При этом она является одной из двух самых ярких звезд этого созвездия, поскольку только Бету и Гамму Птолемей назвал звездами 2-й величины.

2. Во II веке н. э. звезда Бета расположена БЛИЖЕ к полюсу, чем Альфа, а именно на расстоянии примерно 8 градусов.

3. Звезда Бета расположена на вершине спины Малой Медведицы, в самом центре фигуры.

Сравнивая эти две колонки, следует признать, что психологически немыслимо, по нашему мнению, начать каталог во II веке н. э. с Полярной звезды, когда очевидно имеется лучший кандидат, а именно звезда Бета.

Н.А. Морозов писал по этому поводу: «Кому во втором и даже в третьем веке пришло бы в голову при описании неба от северного полюса к югу начать счет с наиболее удаленной от него звезды в северном созвездии и притом начать счет не с середины туловища Малой Медведицы, где была тогда ближайшая к полюсу звезда, а с хвоста, где находилась самая отдаленная?» Ситуация станет еще более странной, если предположить, будто каталог был составлен Гиппархом якобы во II веке до н. э.

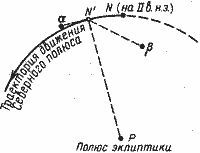

Однако положение сразу изменится, и все странности исчезнут, если мы откажемся от гипотезы, будто Альмагест был составлен около начала н. э. Посмотрим, найдется ли такая эпоха, когда начать каталог с Полярной звезды было бы абсолютно естественно. На рис. 2.4 мы изобразили северный полюс N, полюс эклиптики Р, звезды Альфу и Бету Малой Медведицы, указали направление вращения северного полюса вокруг полюса эклиптики. Здесь мы пренебрегаем малыми колебаниями эклиптики. Ясно видно, что с течением времени ситуация постепенно меняется. А именно, звезда Бета удаляется от полюса, а звезда Альфа, напротив, постепенно приближается к полюсу. Из рис. 2.4 видно, что северный полюс движется практически прямо на Альфу, то есть на современную Полярную звезду, удаляясь от Беты. Начальное положение северного полюса N показано на рис. 2.4 на II век н. э. Вращение полюса N вокруг полюса эклиптики совершается со скоростью примерно 1 градус в столетие. Это, конечно, грубая оценка.

Теперь мы можем оценить то время, через которое северный полюс станет ближе к Полярной звезде, чем к Бете. Здесь мы не стремились к точным вычислениям, поскольку не рассматриваем этот метод датировки каталога как существенный. Это лишь первоначальные, вспомогательные рассуждения. Грубая оценка показывает, что примерно через 7–9 столетий — отсчитывая от II века н. э. — звезда Альфа действительно станет ближайшей к северному полюсу. Таким образом начиная примерно с IX–XI веков н. э. и до нашего времени мы получаем следующую сравнительную таблицу для звезд Альфа и Бета.

???? Полярная звезда (Альфа).

1. Ближайшая к северному полюсу звезда из Малой Медведицы.

2. Ближайшей к полюсу частью фигуры Малой Медведицы является ее хвост. См. рис. 2.3, звездную карту Боде.

3. Альфа ярче Беты. Действительная яркость Альфы равна 2, 1 (фотометрические измерения). Альфа — самая яркая звезда Малой Медведицы Бета.

1. Расположена дальше от северного полюса, чем Альфа.

2. Туловище Малой Медведицы, включающее Бету, уходит прочь от северного полюса.

3. Действительная яркость Беты равна 2, 2 (фотометрические измерения). Следовательно, Бета тусклее Альфы. Хотя Птолемей указывает наоборот.

Совершенно очевидно, что наблюдатель, составляющий каталог в эпоху начиная примерно с IX века н. э. и до нашего времени, выберет из двух кандидатов именно звезду Альфа, чтобы начать с нее свой список.

Именно это и делает составитель Альмагеста. Кстати, в XV–XVI веках н. э. — когда наиболее активно публикуются рукописи Альмагеста — современная Полярная звезда была уже звездой, самой близкой к полюсу, отстоящей от него менее чем на 4 градуса. Ближе ее не было ни одной.

Итак, начав с Полярной звезды, составитель каталога выдает время своих наблюдений — не ранее эпохи IX–X веков н. э.

4. Странности латинского (1537 года) и греческого (1538 года) изданий Альмагеста

Наиболее важные средневековые издания Альмагеста — это латинское издание 1537 года в Кельне и греческое издание 1538 года в Базеле. Причем на титульном листе латинского издания четко сказано, что настоящее издание является «первым».

В связи с этим возникает законный вопрос: насколько достоверно датированы рукописи, на которых основаны издание якобы 1528 года, по Трапезунскому, и издание якобы 1515 года, считающееся сегодня исключительно редким? Насколько нам известно, еще одно издание якобы 1496 года не содержит звездного каталога.

Н.А. Морозов так описывает обнаруженные им странности, заставившие его тщательно изучить датировку Альмагеста. «Я… принялся за сравнение указанных в ней (то есть в латинской книге 1537 года — Авт.) долгот с их современным состоянием, перечисляя для этого на долготы и широты прямые восхождения и склонения звезд из Astronomischer Jahrbuch 1925 года. При первом же вычислении Регула я был страшно поражен: получилось его положение не во II веке н. э., а в XVI, как раз при напечатании исследуемой мною книги. Я взял Колос Девы и, одну за другой, еще три крупные звезды и снова получил то же самое: долготы у Птолемея даны для XVI века!.. „Но как же, — пришло мне в голову, — Боде (которого тогда я еще не читал в подлиннике) и ряд других астрономов, вроде аббата Монтиньо, получили для этой книги второй век?“ …На следующее утро… я поехал в Пулковскую обсерваторию, чтобы проверить такие поразительные для меня результаты по тамошним первым изданиям Альмагеста… Я достал с полки первое греческое издание (1538 года — Авт.) этой книги и с изумлением увидел, что в нем все долготы убавлены на 20 градусов (плюс-минус 10 минут) по сравнению с моей латинской книгой, а следовательно, и время составления каталога отодвинуто в глубь веков на полторы тысячи лет, если считать там долготы от весеннего равноденствия… Недоумение мое рассеялось: Боде вычислял по греческому изданию 1538 года, а я — по предшествовавшему латинскому 1537 года. Но взамен этого появился вопрос: как странно, что от предполагаемого времени Птолемея до времени греческого издания его книги прецессия прошла не 15, 16, 17, 18 и т. д. градусов, а круглым числом 20 градусов и притом почти всегда с той же самой вариацией: плюс или минус 10 дуговых минут?»

Позиция Боде ясна: зачем анализировать латинский «перевод» 1537 года, когда есть несомненно подлинный (как думал Боде) греческий оригинал издания 1538 года? Н.А. Морозов впервые высказал подозрение, что латинский текст 1537 года в действительности — первичный, а греческий 1538 года — вторичный. Ане наоборот, как считает скалигеровская хронология.

Возможно, автор XV или XVI века, издававший сначала якобы «латинский перевод», не позаботился учесть влияние прецессии. А когда ему на это было указано, внес поправки в «греческий оригинал», отодвинув его вниз на II век н. э.

Впрочем, возможно возражение против первичности латинского текста. В XVI веке книга Птолемея издавалась не как документ истории науки, а как научный трактат для непосредственного употребления учеными и обучающимися в астрономии. Этой цели противоречили устаревшие из-за прецессии данные каталога, и переводчик «освежил» каталог, внеся в него новейшие по тому времени данные, то есть астрономические данные XV–XVI веков. Издатель же греческого текста, через год, считал, что этот текст при наличии латинского перевода уже не требуется в качестве учебника, и поэтому восстановил первоначальные цифры Птолемея, относящие каталог к началу н. э. Это рассуждение вроде бы подтверждает и титульный лист латинского издания 1537 года, где прямо сказано: «к сему времени приведенные особенно для учащихся» (ad hanc aetatem reducta, atque seorsum in studiorum gratium).