И вот Великий князь Владимирский и Московский Симеон решает помириться с Тверью. Тверской князь Всеволод Александрович погряз в распрях со своими тверскими родичами, и ему совсем не до борьбы за великокняжеский титул. Брак выгоден обеим сторонам. Спрашивал ли кто-нибудь Марию, хочет ли она замуж за сына убийцы своего отца? Думаю, что нет.

В начале 1347 года Кобыла и Босоволоков доставляют Марию Александровну Тверскую в Москву. Однако внезапно свадьба откладывается — глава русской церкви митрополит Феогност категорически отказался венчать молодых. Дело в том, что тридцатилетний Симеон уже был два раза женат. В самом факте этого не было ничего зазорного, поскольку по православным канонам можно было жениться три раза. Зато митрополита смущала «специфика» разводов Гордого.

Первый раз Симеон женился на Айгусте (Анастасии), дочери великого литовского князя Гедемина. Но в 1345 году Анастасия постригается в монахини, а Симеон сразу берет себе новую жену. Новый брак не был политическим. Вторая жена Евпраксия была дочкой Федора Святославовича, безземельного отпрыска смоленских князей, приехавшего на службу к московскому князю. Не прожив и года с Евпраксией, Симеон отсылает ее к отцу. В летописи было сказано: «Великую княгиню испортили на свадьбе. Ляжет с Великим князем, и она ему кажется мертвец». Подробную расшифровку этой фразы я оставлю читателю. Но, в общем, неудовлетворенный в интимной сфере «гордый» князь занялся поисками новой невесты.

После нескольких недель противостояния митрополит уступил и повенчал Симеона с Марией, а «развёденку» Евпраксию — с Федором Фоминским, таким же безземельным отпрыском смоленских князей, как и ее отец.

Симеон и Мария нажили несколько детей. Но в 1352 году на Русь пришла страшная беда — «моровая язва». По свидетельству летописцев в городах Глухове и Белозерске от язвы вымерли все жители до единого. В 1353 году в Москве от язвы умирают все дети Симеона, митрополит Феогност, а затем и сам гордый Симеон.

В этой драматической истории для нас представляет интерес лишь одно второстепенное лицо — Андрей Кобыла, сват Марии Тверской. Именно он стал родоначальником семейства Романовых. К сожалению, об Андрее Кобыле нам неизвестно ничего, кроме его поездки в Тверь и плодовитости. Он имел 5 сыновей, 14 внуков и 25 правнуков. Не только Романовы, но и десятки известных дворянских фамилий считали Кобылу своим предком.

Ряд историков считает, что Кобыла был важным боярином, чуть ли не правой рукой Симеона. Единственным доказательством этого служит факт поездки Андрея за Марией, мол, простого человека не послали бы за княжеской дочкой. Да, действительно, Андрей Кобыла не был простым дружинником, но мог быть, предположим, просто сотником. Но летописцы нигде более не поминают об Андрее Кобыле и его коллеге Алексее Босоволокове. Судя по количеству детей, Андрей Кобыла жил сравнительно долго и имел возможность отличиться, благо Москва непрерывно вела войны с соседями.

В XVIII–XIX веках десятки историков начали поиски предков Андрея Кобылы. Кто-то придумал Андрею отчество Иванович, и оно, спустя десятилетия, стало восприниматься как непреложный факт.

В 1681 году царь Федор Алексеевич издал указ, предписывающий боярам представить свои родословные. Боярин Петр Васильевич Шереметев представил свою родословную, где было сказано, что его род идет от Андрея Кобылы, который приехал в Москву из Прусс. Никаких доказательств происхождения Кобылы Шереметев не привел, да и никто не копался в таких дебрях. Впрочем, Шереметев был достаточно скромен, а вот князья Юсуповы выводили свой род ни много, ни мало как от пророка Али, племянника Магомета. И вот в начале XIX века сию писулю Шереметева приняли за неопровержимый исторический документ. В 1722 году в Петербурге была издана «Историография» С. А. Колычева, в которой утверждалось, что в XIII веке потомок прусских королей Гланд Камбила Дивонович приехал из Прусс в Москву и произвел на свет сына Андрея, которого впоследствии назвали Кобылой (искаженное от Камбила).

Позже немец Миллер придумал длинную родословную от «короля прусского Вейдевута», вступившего на престол в 305 (?!) году, до Гланда Камбилы. Но по Миллеру, в Москву переезжает не Камбила, а его сын Андрей.

Профессор Л. М. Савелов хорошо сказал: «Крайне интересна легенда о родоначальнике Романовых, они производят себя от короля Прусского Вейдевута, наследовавшего в 305 г. престол от старшего брата Прутено, когда считается, что выехал их родоначальник Гланд Камбила Дивонович с сыном, прозванным Андреем Ив. Кобылой — это дистанция такого размера, что говорить о каких бы то ни было исторических доказательствах весьма трудно, и приходится верить, не рассуждая и допуская о существовании в IV в. прусских королей».[2] Кстати, это было написано до революции, когда вполне можно было схлопотать солидный срок за «оскорбление Его Императорского Величества».

В первой половине XIX века появилось еще несколько версий о происхождении Кобылы. По одной из них, он был потомком рыцарей-крестоносцев, по другой — потомком литовского князя Видвута.

В царствование же Александра II и особенно Александра III в идеологии верхов постепенно усиливается национализм. Александр III первым после Петра I отпустил окладистую бороду, армия надевает просторные русские шаровары, церкви строят по древнерусским образцам. Историки мгновенно почуяли изменение конъюнктуры и начали искать потомков Кобылы в своем отечестве.

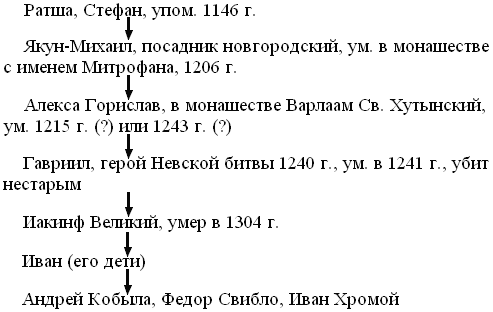

Естественно, лучшим предком для Кобылы был бы какой-нибудь захудалый Рюрикович, но, увы, их родословные в XII–XIII веках более-менее известны, и фальшь бесспорно бы разоблачили. А что если отец Кобылы приехал из вольного Новгорода? Это можно было даже сопоставить с родословной 1681 года Шереметева — сам Кобыла или его отец приехал «из Прусс», но не из Пруссии, а с Прусской улицы в Новгороде. Улица такая действительно была в XII веке в Новгороде. Чем не доказательство? Нашлись, правда, и оппоненты, которые утверждали, что Кобыла приехал из Новгорода, но не с Прусской улицы, а с Кобыльей улицы, и такая действительно была в славном городе Новгороде. Верноподданнические историки тщательно перебирали немногочисленные имена новгородцев, попавших в летописи. В конце концов действительный член Императорского Русского археологического общества П. Н. Петров в своем труде «История родов русского дворянства» (Санкт-Петербург, 1886) составил родословную.

И вот последний Андрей и был объявлен Андреем Ивановичем Кобылой. Почему? Вот мнение П. Н. Петрова, автора обширного труда истории родов русского дворянства: «Нам представляется этот Андрей Иванович, внук Акинфа Великого, одним лицом с Андреем Ивановичем Кобылою, родоначальником Романовых, которого происхождение и в родословных XVI века, вероятнее всего, как лица, известного в Москве и начавшего свой род с другим прозванием».

Каковы несокрушимые аргументы — «нам представляется» и «вероятнее всего»?

Современные же историки[3] показывают совсем иное генеалогическое древо:

От Ивана Хромого пошли дворяне Давыдовы; от Александра Остея — Жулебины, Чоботовы и Чулковы; от Ивана Бутурли — Бутурлины; от Михаила Челедни — Челеднины; Федор Корова и Иван Зеленый умерли бездетными. Таким образом, нет никаких оснований отождествлять Андрея Ивановича, внука новгородца Акинфа, с Андреем Кобылой.

Как видим, все версии происхождения Андрея Кобылы очень похожи друг на друга — ни у одной из них нет ни одного достоверного доказательства. Поэтому нам придется оставить бедного Кобылу без родословной и даже без отчества. По мнению автора, наиболее вероятно, что Андрей Кобыла был рожден в Москве или прилегающих княжествах, а его отец был простым дружинником. В начале XII века в маленьком городе Москве наверняка бы запомнили прибытие знатного новгородца, не говоря уж о потомке «прусских королей», и его сына вряд ли величали бы просто Кобылой. Кстати, так и Зимин пишет о Кобыле: «Происходил он, вероятно, из коренных московских (и переславских) землевладельцев».