В случае, если вы не имеете возможности снизойти на мою просьбу, не томите молчанием. Поймите, граф, как мне дорог ответ, каким бы он ни был…»

Даже для графа Шереметева запрашиваемая сумма отнюдь не была «копейками». Но Сергей Дмитриевич был человеком просвещенным и понимал, что такая экспедиция принесет немало пользы науке и России в целом, да и отказывать в просьбе своему крестнику… В общем, деньги были выделены, после чего Григорий Грумм-Гржимайло приступил к уже ставшим привычным делу – разработке маршрута и подготовке к экспедиции.

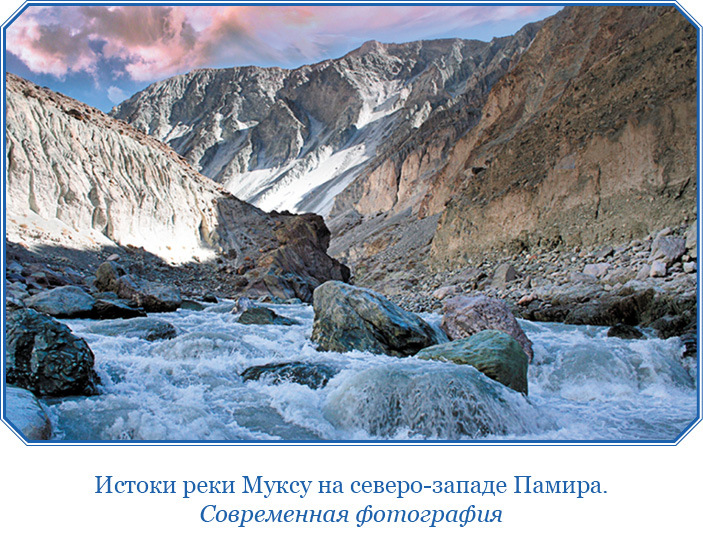

На этот раз главной целью путешествия были центральные районы Памира. Дойдя до уже исследованного им озера Каракуль, Г. Е. Грумм-Гржимайло предполагал спуститься по реке Кудара в Ташкурган – район в Памире на высоте 3600 м, в котором сейчас сходятся границы Афганистана, Таджикистана, Китая, Киргизии и Пакистана, переправиться через реку Мургаб, перейдя через перевал Марджанай, выйти к озеру Яшилькуль. От этого озера Григорий Ефимович намеревался дойти до Памирского хребта и, перевалив через него, посетить и обследовать озеро Зоркуль, а затем по долинам рек Памир, Гунт и Вахандарья добраться до озера Сарыколь. Во второй части маршрута члены экспедиции должны были провести зоогеографические исследования Восточного Памира.

Начало путешествия несколько задержалось, и из Оша Г. Е. Грумм-Гржимайло и его спутники вышли лишь 8 мая. Всего в экспедиции участвовало 13 человек: кроме начальника, три проводника, шесть казаков, переводчик, препаратор. И, наконец, младший брат Г. Е. Грумм-Гржимайло – Михаил.

Как и Григорий, Михаил учился в 3-й Санкт-Петербургской военной гимназии. Затем он поступил в Михайловское артиллерийское училище, которое окончил в 1881 г. Двадцатилетний подпоручик был направлен во 2-ю лейб-гвардии артиллерийскую бригаду. В 1886 г. Михаил окончил Михайловскую артиллерийскую академию. С 1892 по 1898 г. М. Е. Грумм-Гржимайло преподавал военную географию в Санкт-Петербургском юнкерском училище. В ходе Русско-японской войны 1904–1905 гг. он занимался формированием горных батарей, отправляемых на фронт. Весной 1907 г. Михаил Ефимович был произведен в генерал-майоры и получил под свое начало 41-ю артиллерийскую бригаду. В следующем году он вышел в отставку, но с началом Первой мировой войны вернулся на службу.

После октября 1917 г. М. Е. Грумм-Гржимайло примкнул к Белому движению, служил в Вооруженных силах Юга России под командованием А. И. Деникина. Когда белые войска потерпели поражение, Михаил Ефимович попытался пробраться из Баку в Москву, но был арестован. В январе 1921 г. он был переправлен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. С весны того же семья перестала получать известия о его судьбе. В августе М. Н. Леман, брат жены, при посредничестве Международного Красного Креста обратился в ВЧК, откуда была получена справка – М. Е. Грумм-Гржимайло скончался 8 мая 1921 г. в Бутырской тюрьме.

В биографии Г. Е. Грумм-Гржимайло, написанной его сыном, есть такие слова: «Григорий Ефимович имел счастье дожить до советской власти в нашей стране…» Думается, что случившееся с Михаилом (а кроме того, серьезные проблемы с большевистской властью были и у третьего брата, известного инженера-металлурга Владимира Грумм-Гржимайло) вряд ли ассоциируется со словом «счастье». Но таковы были правила жестокой «игры» под названием «советская власть»…

Впрочем, до этих трагических событий было еще далеко, а тогда, в 1887 г., Григорий и Михаил были молоды, полны сил и желания исследовать и открывать.

Начало экспедиции – и сразу же большой успех: дойдя до верховий реки Танымас, притока Кудары, братья открыли ранее неизвестную группу ледников, названную ими в честь мецената экспедиции графа Шереметева. Однако затем капризы природы спутали все так, казалось бы, хорошо продуманные планы: река Серез разлилась и затопила долину, через которую пролегал единственно возможный путь к Мургабу. Григорий и Михаил решили двигаться на восток, но и здесь неудача: разлилась теперь уже река Мургаб, преградив путь на афганскую территорию.

В этой ситуации, чтобы, как намечалось, попасть на территорию Британской Индии, пришлось избрать третий, очень кружной и далекий путь. Несколько раз перевалив через очень высокие (на одном из них, по воспоминаниям путешественников, даже зашкалил анероид) каракорумские перевалы, экспедиция стала спускаться в долину реки Аксу (приток реки Тарим, протекающий по территории современных Киргизии и Китая). До территории британских владений оставалось немного, однако здесь, возле Аксу, путешественников нагнал патруль китайской пограничной стражи. Начальник патруля передал распоряжение генерального консула в Кашгаре Н. Ф. Петровского – немедленно покинуть китайскую территорию и возвращаться на родину.

Впоследствии, в августе 1887 г., Г. Е. Грумм-Гржимайло в письме графу Шереметеву докладывал итоги экспедиции и рассказал о ситуации, возникшей после получения предписания консула Петровского:

«Считая свою экспедицию нынешнего года почти законченной, решаюсь сообщить вам о главнейших ее результатах.

В Рушан очень далеко проникнуть мне не удалось; зато я вдоль и поперек исходил Восточный Памир и даже проник до Канджута[4]. Таким образом, только несколько переходов отделяли меня от английских владений. Из Сарыкола (китайские владения) я двинулся вверх по Яркенд-Дарье и, изучив ее истоки, перевалил через один из хребтов Каракорумской горной системы. Затем двинулся на запад вдоль Восточного Гиндукуша и намеревался уже пройти в Вахан, Читрал и даже в Афганистан, но здесь все обстоятельства стали против меня.

Китайские власти, делавшие мне всевозможнейшие затруднения на пути, встретили себе неожиданную поддержку в лице нашего генерального консула в Кашгаре, некоего Петровского (выскочка из семинаристов и отъявленная дрянь; один из „ташкентцев худшего закала”[5]), который прислал мне формальное требование – очистить китайскую территорию. Я, разумеется, от души посмеялся бы на такое требование, если бы одновременно с письмом не прибыл из Кашгара китаец, который издал распоряжение на пути моем разогнать все аулы, не давать проводников, ничего не продавать и т. д. Вот это-то распоряжение и поставило меня в совершенно критическое положение… Я должен был бросить маршрут свой и бежать на Алай, чтобы не умереть с голоду. Дорогой я, тем не менее, делал набеги и силком добывал себе баранов и муку; платить приходилось баснословные деньги, и все-таки мы в конце концов очутились в очень скверном положении. Казаки и все мои люди тем и сыты были, что в сутки получали ¹⁄₁₀ фунта муки и по куску мяса.

Ко всему этому шли по безотрадным странам. Щебень, песок, серые горы, снега и льды даже на дне долин (конец июля), и далее солончаки… Страшные морозы и нестерпимые ветра. Полная бескормица и для лошадей… Вот обстановка нашего бегства или, чтобы быть точнее, последней, большой части пути […]

Итак, я теперь в Гульче. Прибыл сюда голодный и усталый до крайности. Да и все мы – и люди и лошади, так сказать, едва доплелись. От постоянного мороза и ветра лица наши покрыты струпьями. Зуд и боль в каждом члене. К тому же я схватил ревматизм левого плеча. Таким образом, материальное наше положение было очень некрасиво. Посмотрим же, насколько добытые нами результаты выкупали затраченный труд, деньги и ту долю материальных лишений, которые нам пришлось испытать.

В географическом отношении сделано много:

1. Имеется 2000-верстная съемка в пятиверстном масштабе.

2. Измерены высоты 30 пунктов.

3. Открыта целая система ледников в верховьях реки Танымас, которую я позволил себе назвать системой ледников графа Шереметева. Эти ледники сняты в двухверстном масштабе, причем имеется с них и целая серия фотографических снимков.