С начала XIX в. активность стали проявлять англичане, считавшие тогда весь мир зоной своих интересов. А Памир, позволим себе напомнить читателю, – это горная система на территории современных Таджикистана, Китая, Афганистана и Индии. Так что интерес британцев к Памиру был далеко не праздным. Впрочем, большинство из тех, кто из подвластных Британской империи Афганистана и Индии проникал в памирские долины, были, скорее, разведчиками, а не исследователями. Заслуживает внимания, пожалуй, экспедиция английского военного и путешественника Джона Вуда, который в конце 1830-х гг. прошел от Афганистана через Пяндж до озера Зоркуль (на границе современных Таджикистана и Афганистана) и оставил об этом путешествии путевые записки. А затем – опять затишье: после Вуда исследователи долгое время не решались проникнуть в этот район, опасный из-за крайне негативного отношения к европейцам со стороны местного населения.

Свои интересы в Средней Азии были и у Российской империи. Они особенно возросли в 1860—1870-х гг., когда сначала на завоеванных среднеазиатских территориях было основано Туркестанское генерал-губернаторство, а затем к России присоединились Бухарский эмират и Кокандское ханство. Это означало, что путь в лежавшую за перевалом Алай большую неизученную область отныне был открыт.

Одними из первых исследователей Туркестана и припамирских районов были Алексей Петрович Федченко (1844–1873) и его супруга Ольга. В судьбах Алексея Федченко и Григория Грумм-Гржимайло очень много общего. Алексей Петрович рано потерял отца, разорившегося владельца золотоносного прииска; он учился на естественном отделении физико-математического факультета, только в Москве, а не в Петербурге; и, наконец, будучи еще совсем молодыми людьми, в 1868 г. супруги Федченко отправились в экспедицию в Туркестан, пробыв там до 1871 г.

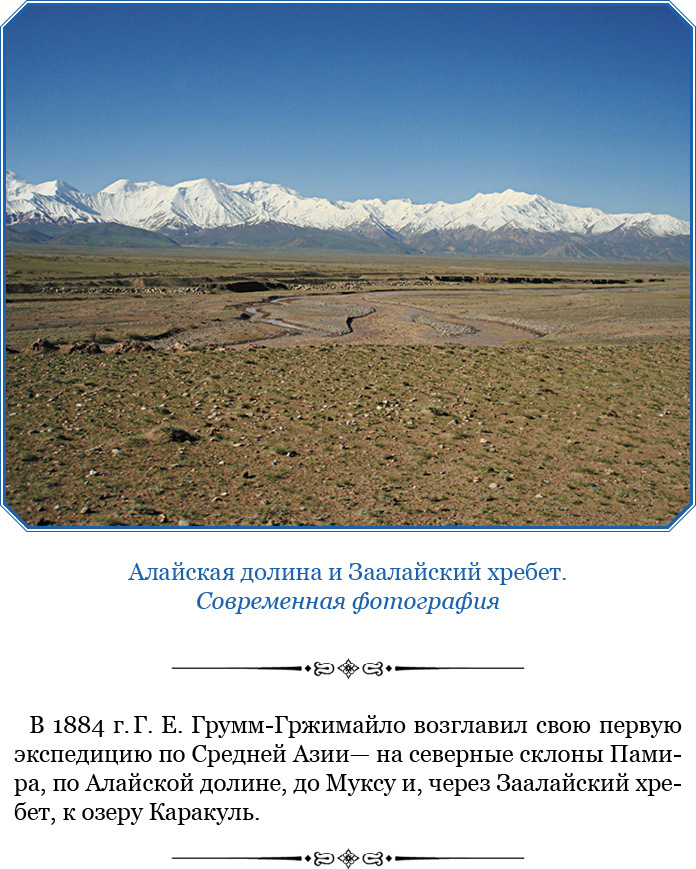

Во время этой экспедиции А. П. Федченко пытался изучить и остававшийся по-прежнему загадкой для европейцев Памир. В 1871 г. он спустился в Алайскую долину, открыл Заалайский хребет и его высочайшую вершину – пик Кауфмана. Но идти дальше из-за отсутствия провианта было невозможно: как вспоминал сам Федченко, «того, что было с нами, не хватило и на обратный путь из Алая: мы два дня голодали». Возможно, супруги Федченко вернулись бы в Памир, но в 1873 г. Алексей Петрович скоропостижно скончался при восхождении на Монблан.

В 1876 г. Алайские горы были исследованы экспедицией подполковника (впоследствии – генерал-майора) Льва Феофиловича[2] Костенко. В ходе этой экспедиции военный топограф Жилин впервые провел инструментальную съемку верхней части долины. В 1877–1878 гг. еще один молодой путешественник, а в будущем – знаменитый географ и геолог Иван Васильевич Мушкетов (1844–1873), исследовал Памир и первым посетил долину реки Муксу, которая берет начало в леднике, названном впоследствии именем Федченко. Примерно тогда же Памир изучала экспедиция одного из самых известных путешественников России тех лет Николая Алексеевича Северцова (1827–1885). Не остались Памир и Алай и без внимания энтомологов – в 1878 г. экспедиция выдающегося ученого-биолога Василия Федоровича Ошанина (1844–1917) прошла к верховьям Муксу и первой взошла на ледник Федченко.

Так что, как видим, к началу экспедиции Григория Грумм-Гржимайло Памир и Алай уже были изучены русскими путешественниками, хотя «белых пятен» оставалось предостаточно. Именно это и обусловило акценты и задачи, которые ставились в ходе первого путешествия Григория Ефимовича. «Редкий исследователь, – говорил он в докладе Географическому обществу после поездки в Памир, – попадая в страну новую, неизученную, охватывает ее целиком со всеми деталями. Обыкновенно такой исследователь обращает внимание лишь на крупные ее особенности и, опираясь на них, двумя-тремя штрихами рисует величавую, но всегда общую картину посещенной страны. На долю же последующих путешественников выпадает задача уже вносить дополнения и исправлять допущенные погрешности, которые могут легко вкрасться в эти общие описания, а то и прямо подтвердить прежние выводы своих предшественников. Хотя мне и было суждено пройти некоторые места, непосещенные еще европейцами, но большую часть пути я все-таки сделал по территории, в общих чертах уже описанной, а потому силой самих обстоятельств я попал во вторую категорию исследователей, на обязанности которых лежит прежде всего критическая проверка, а затем и оценка добытого предшественниками фактического материала».

С учетом сказанного выше Грумм-Гржмайло, готовясь к путешествию, тщательнейшим образом проштудировал имеющуюся литературу, прежде всего отчеты об экспедициях, а в составлении маршрута его консультировали И. В. Мушкетов и В. Ф. Ошанин. Маршрут этот, согласно первоначальному плану, выглядел следующим образом: путешественник должен был пройти мимо высокогорного (3914 м над уровнем моря) озера Каракуль и выйти в Алайскую долину, проникнуть как можно дальше вверх по реке Муксу и взойти на ледник Федченко, а затем, насколько будет возможно, изучить местность в районе реки Маркансу. То есть спектр предполагаемых исследований был весьма обширен – не только энтомологические, но и этнографические, а также маршрутная съемка в долинах рек Муксу и Маркансу.

Через месяц после выхода из Оша Григорий Грумм-Гржимайло через Караказакский перевал пересек Алайский хребет. В середине июля он находился у подножий Заалайского хребта, затем перешел через Терсагарский перевал и достиг верховий реки Муксу. Однако выйти на ледник Федченко помешала плохая погода. Григорий принял решение вернуться на Заалайский хребет, пересек его, воспользовавшись Кызылартстким перевалом и дошел до озера Каракуль. Отсюда экспедиция повернула в обратный путь и 20 августа вернулась в Ош.

За три месяца Григорий Грумм-Гржимайло прошел более 600 км. Энтомологическая коллекция составила 12 тысяч экземпляров 146 видов, из них 30 вновь открытых. Григорий Ефимович впервые произвел съемку в верховьях Муксу, им сделаны измерения высот, метеорологические и этнографические исследования и т. д. Предварительные итоги путешествия были опубликованы в ХХ томе «Известий Русского географического общества» и втором томе «Mе́moires sur les lе́pidoptères».

* * *

Результаты первой экспедиции Григория Грумм-Гржимайло превзошли ожидания. Он был настолько увлечен новизной лепидоптерологической фауны и природой нагорных районов Азии, что решил не возвращаться в Санкт-Петербург, а провести зиму в Средней Азии и весной следующего года продолжить исследования. Он рассматривал два плана дальнейших действий. Первый – выйти к Мервскому оазису, который был недавно занят русскими войсками и на территории которого был некогда расположен Мерв – древнейший известный город Средней Азии, затем посетить долину реки Мургаб, перейти через хребет Копетдаг, а на обратном пути добраться через долину Мургаба до афганского города Андхой и долину Амударьи в горные районы Бухарского ханства. Второй план – из Самарканда идти непосредственно в горные районы Бухары.

Григорий рассказал о своих планах в письме великому князю, и в ответ Николай Михайлович рекомендовал остановиться на втором плане, который выглядел менее опасным и требовал меньших расходов. Ибо последние предполагались немалыми, и двух тысяч рублей, высланных великим князем, было явно недостаточно. Григорий Ефимович обратился к РГО, которое пошло ему навстречу и выделило дополнительно 800 рублей. Кроме того, благодаря стараниям руководителей РГО генерал-губернатор Туркестана Н. О. Розенбах распорядился прикомандировать к экспедиции штабс-капитана Г. Е. Родионова, который должен был выполнять топографические работы, двух препараторов и 11 конвойных казаков.

29 марта 1885 г. экспедиция вышла из Самарканда. Григорий Ефимович и его спутники посетили горные бекства (феодальные владения) Бухарского ханства: Дарваз, Куляб, Каратегин, Бальджуан, Кабадиан, Гиссар, Шир-Абад, Гузар, Карши и Шаар. На это ушло пять месяцев. В Самарканд экспедиция вернулась 9 августа.