Ее заместительницей или, вернее, продолжательницей стала в детском театре Наталья Сац, дочь композитора Ильи Саца, автора незабываемого (по крайней мере, для меня) музыкального сопровождения пьесы Леонида Андреева «Жизнь Человека», поставленной сначала Мейерхольдом в театре Веры Комиссаржевской в 1907 году и позже — К.Станиславским в Художественном театре (1909–1910)[112].

Одними из самых первых спектаклей, виденных мною в раннем детстве, были (за исключением цирка): опера П.Чайковского «Пиковая дама», шедшая в Мариинском театре, и «Чайка» А.Чехова — в Художественном. Были, кажется, и другие, но я о них забыл. «Пиковая дама», которую я, наверное, тогда еще не читал, произвела на меня устрашающее впечатление. Когда появилось привидение графини, я сразу же закрыл глаза, отвернулся от сцены и потом в течение нескольких ночей боялся его возвращения. Вскоре, однако, осознав мою детскую трусость, я попросил моих родителей еще раз повести меня в Мариинский театр на «Пиковую даму». Они согласились. Привидение графини больше меня не испугало: оно меня захватило, и этот спектакль сохранился в моей памяти во всех подробностях.

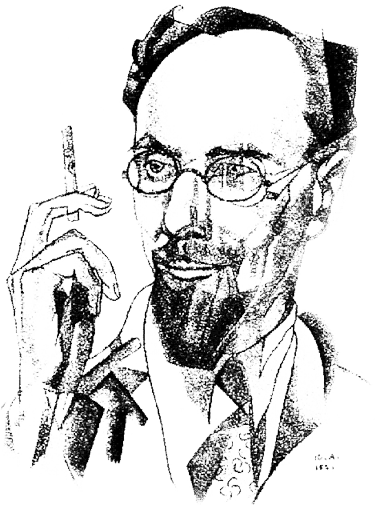

Чеховская «Чайка» тронула меня менее сильно, но запомнилась тоже хорошо. В особенности — актер, исполнявший роль Треплева. Имя актера — Всеволод Эмильевич Мейерхольд, еще не бывший в те давние годы постановщиком. Запомнилась не только его игра, но и его лицо.

По странной случайности эти первые увиденные мною в детстве спектакли вошли в мою биографию. В 1931 году в Париже Никита Балиев, основатель театра «Летучая мышь», обратился ко мне с предложением сделать декорации и костюмы (одиннадцать картин!) к драматической инсценировке «Пиковой дамы» на французском языке, в постановке Федора Комиссаржевского. Я согласился. Спектакль был впервые показан в Париже в театре «Мадлен», а позже в других странах (театр Балиева был действительно «Летучей мышью»). Инсценировка, сделанная Фернандом Нозьером по тексту Проспера Мериме, переведшего в свое время «Пиковую даму» на французский язык, не страдала поэтому недостатками, свойственными текстам «профессиональных» переводчиков, и пьеса имела крупный успех, в особенности в Лондоне. Никите Балиеву принадлежит заслуга первого осуществления на сцене пушкинской новеллы, переделанной в драму, оставшуюся гораздо более верной Пушкину, чем либретто оперы. Небольшое музыкальное сопровождение было написано А.Архангельским, неизменным сотрудником Балиева.

Четыре года спустя мне пришлось участвовать в кинематографической постановке «Пиковой дамы», тоже — на французском языке, в качестве «создателя костюмов» («crêateur de costumes», французский официальный профессиональный термин, изобретенный мною в середине сороковых годов, когда я был председателем костюмной секции Синдиката техников французской кинематографии). Костюмы были уже начаты Мстиславом Добужинским, который вскоре должен был уехать в Вену, где его ждали в оперном театре. Добужинский и постановщик фильма русский режиссер Федор Оцеп попросили меня продолжить эту работу. В 1942 году я сделал постановку, декорации и костюмы для оперы Чайковского «Пиковая дама» в Париже, в Большом зале «Плейель», по предложению Русской оперы князя А.Церетели и Русской консерватории, возглавлявшейся тогда Ниной Алексинской. Наконец, в 1960 году я сделал декорации и костюмы к балету «Пиковая дама» (музыка оперы Чайковского), поставленному Сергеем Лифарем. Генеральная репетиция прошла в Опере Монте-Карло, а премьера — в Лозанне (Thêatre de Beaulieu)… Драма, опера, фильм, балет.

Что же касается «Чайки», то в 1958 году мне пришлось сделать костюмы для немецкой постановки «Чайки» в гамбургском Национальном театре (Deutsches Schauspielhaus). Режиссером был Рудольф Штейнбек. Роль Треплева исполнял очень известный немецкий актер Хайнц Рейнке, лицо которого является почти точной копией лица Мейерхольда. Это странное совпадение повторилось еще раз. В 1962 году в Париже, в Театре Наций (сохранившем также свое прежнее имя: Театр Сары Бернар), я видел «Чайку» в исполнении финской труппы, приехавшей из Гельсингфорса. В роли Треплева был Тармо Манни, тоже — портрет молодого Мейерхольда; даже курчавость волос — та же самая. Фатальность.

В качестве актера Мейерхольд исполнял еще следующие роли: Тирезий (в «Антигоне» Софокла); Василий Шуйский (в «Царе Федоре Иоанновиче» А.Толстого); Иоанн Грозный (в «Смерти Иоанна Грозного» А.Толстого); маркиз Форлимпополи (в «Хозяйке гостиницы» К.Гольдони); Пьеро (в «Балаганчике» А.Блока); принц Арагонский (в «Венецианском купце» У.Шекспира)…

Игра Мейерхольда была очень высокого класса, и он всегда невольно возвышался над своими партнерами. Говоря о «Венецианском купце», поставленном Дарским в Александринском театре в 1909 году, С.Ауслендер писал: «Мейерхольд в крошечной эпизодической роли принца Арагонского внес элемент гротеска, умного и смелого шаржа и, выделившись из всех исполнителей, дал тон, в котором должна была бы быть разыграна вся пьеса».

Одновременно с актерской деятельностью Мейерхольд в годы своей молодости занимал в Художественном театре пост помощника режиссера, в пьесах от Шекспира до Гауптмана[113].

В 1902 году Мейерхольд расстался с Художественным театром и, организовав небольшую труппу «Товарищество новой драмы», уехал с ней в провинцию: Херсон, Тифлис, Новочеркасск, Ростов, Вильно… Материальные трудности заставили Мейерхольда обратиться к довольно эклектическому репертуару, в который наряду с драмами Ибсена и Шницлера вошли также пьесы Дымова, Трахтенберга, Потапенки… Но это гастрольное предприятие, несмотря на все новаторские усилия Мейерхольда, продержалось недолго, и он вернулся в Москву, где снова встретился со Станиславским.

Станиславский в то время был полон сомнений и чувствовал себя в творческом тупике. Художественный театр переживал непрерывные успехи и был осаждаем публикой. Но Станиславского это уже не удовлетворяло. Он сознавал, что материальность тела принуждает актера к грубой реальности игры, и спрашивал себя, должен ли актер раз и навсегда превратиться в фотографа?

Эти годы деятельности Мейерхольда из-за молодости моих лет (первые классы гимназии) протекали для меня за занавесом, и я предпочитаю поэтому привести здесь свидетельство К.Станиславского: «В этот период моих сомнений и исканий, — писал он в книге „Моя жизнь в искусстве“, — я встретился со Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом, бывшим артистом Художественного театра. На четвертый год существования нашего дела он ушел от нас в провинцию, собрал там труппу и искал с ней нового, более современного искусства. Между нами была та разница, что я лишь стремился к новому, но еще не знал путей и средств его осуществления, тогда как Мейерхольд, казалось, уже нашел новые пути и приемы, но не мог их осуществить в полной мере, отчасти в силу материальных обстоятельств, отчасти же ввиду слабого состава актеров труппы. Таким образом, я нашел того, кто был мне нужен тогда, в период исканий. Я решил помогать Мейерхольду в его новых работах, которые, как мне казалось, во многом совпадали с моими мечтаниями.

Абрам Эфрос

Однако в какой форме и где осуществить наши начинания? Они требовали предварительной лабораторной работы. Ей не место в театре с ежедневными спектаклями, сложными обязательствами и строго рассчитанным бюджетом. Нужно какое-то особое учреждение, которое Всеволод Эмильевич удачно назвал „театральной студией“. Это не готовый театр и не школа для начинающих, а лаборатория для опытов более или менее готовых артистов.

Закипела работа по созданию студии… Я увлекся и снял освободившееся театральное здание, сдававшееся по сравнительно дешевой цене[114]. Этим сразу удесятерились расходы дела. Увлеченные студией молодые художники, с талантливыми Сапуновым и Судейкиным во главе, заведовавшим художественной частью, предложили свои услуги по отделке фойе. В этой работе их молодая необузданная фантазия разгорелась. Дело дошло до того, что они выкрасили зеленой краской паркетный пол, от чего он покоробился, и его пришлось переделывать заново…