4.

7 августа 1936.

Дорогая моя Лизаветина,

Твои воспоминания об Ильиче настолько хороши, что тебе следовало бы как-нибудь это напечатать! Я никогда его не видела ни вдали, ни вблизи. А пишу только о молодости, кончая самарским периодом. Вернее не пишу — готовлюсь писать. Настроение твое (как и мое) от возраста. Мы все время жили нашей эпохой, т. е. эпохой нашего поколения, думая, что мы как бы во фронте жизни, сейчас нас смыла новая эпоха, новое поколение, мы отстаем в тетушки, мамушки, дядюшки, в тех людей, которых в ложе бельэтажа не сажают спереди и которые сами уступают место другим, помоложе. Сознание новых людей начинает быть фронтовым, а наше — тыловым. Это было бы неплохо, если бы мы могли отдохнуть. Ужас в том, что мы даже еще не дожили до пенсии и что на пенсию отдохнуть нельзя. Впрочем это все постыдная мерехлюндия.

Целую тебя твоя М.

5.

23 июля 1960.

Дорогая моя Лизаветина!

5 дней сижу в Ленинграде и сегодня должна была поехать на машине в Псков-Печоры-Тарту-Эльва — и обратно, чтоб на часок заглянуть к тебе и поздравить лично[1162]. И вдруг — заказ статьи на Пушной аукцион, открывающийся сегодня, и все полетело в трубу.

(Не могу не прервать здесь Шагинян. Какие планы, интереснейшее путешествие, возможность поздравить с 70-летием близкого друга — и все псу под хвост. Чего ради? Заказ редакции писать о пушном аукционе? — можно ведь отказаться. Боязнь, что если откажешь, в другой раз не закажут статью? Или это рефлекторная исполнительность железного бойца партии? Или природа оголтелого репортера? Не могу понять — Б.Ф.).

Завтра стрелой еду обратно, купленные тебе последние пирожные и торт Севера

[1163], закрывающегося на ремонт, — пойдут неизвестно кому, а книжки свои (Чехосл. Письма и Месс-Менд тебе и Алекс. Григорьевичу вместе) — пошлю почтой. Очень жалею, друг дорогой. Имею тебе кое-что сообщить: на приеме говорила с Эренбургом, который по-моему необыкновенно похорошел, сказала о твоем юбилее и о тебе вообще, — он вдруг заволновался и ответил: «Я ей послал письмо, но сейчас непременно напишу опять» и вообще проявил самые нежные чувства к тебе. Мы с Ворошиловым ½ часа убеждали его бросить курить, но он не поддался ни на какие. В Ленинграде холодно и мокро, у вас наверное тоже. Говорят, Черкасов собирается меня бить за статью

[1164]. Посылаю тебе свою последнюю в Известиях об учительском съезде. Целую тебя, мое золото драгоценное, крепко, крепко, молодей, а брови не выщипывай, становишься похожей на индийского божка.

В Неве № 7 появилась просто превосходная статья В. Львова[1165] о Козыреве — вот ведь дал ему дьявол талант и понимание. После этой статьи 3 академика сделают то, что случается от страха на войне с начинающими солдатами под первым обстрелом.

Твоя Мариэтта.

6.

19 февраля 1961.

Дорогая моя Лизаветина,

С огромным удовольствием прочитала в № 9 Нового мира (за 1960) Эренбурга, где он пишет о тебе с такой сердечностью и нежностью. Так и встала ты передо мною, молодая, красивая, черноокая и чернокудрая с большим S.A.[1166], как говорят английские детективы. А вообще мемуары Эренбурга читаю с большим интересом, хоть он и плутал довольно бесцельно в жизни, но зато был открыт всякому ветру и это тоже большое антенное обогащение. А я вот всю жизнь прошла закрыто, как подводная лодка! Черт знает что. Лизочка, давай не сдаваться перед старостью. Давай двигаться дальше с прежним «энтузиазмом» и во всяком случае с солью на устах. Изучаю с учителем итальянский и уже немножко читаю. Аджубей[1167] клятвенно обещал командировку. Я надеюсь на этот раз в марте выехать. Готовь А. Г.[1168] в командировку в Чехословакию, 30-го будет премьера[1169]. Я еще раз написала, чтоб поспешили с официальным приглашением для него через министерство и ЦК. Друг мой, напиши поскорей, как твое здоровье и самочувствие. Обнимаю тебя крепко, все наши шлют горячие приветы.

Твоя Мариетта.

Привет семейству.

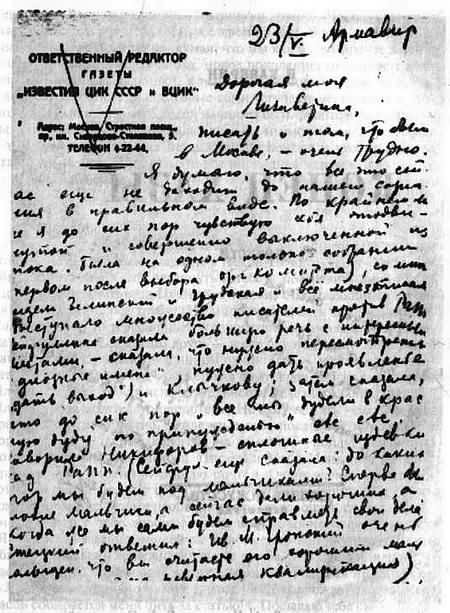

Письмо М. С. Шагинян Е. Г. Полонской 23 мая 1932 года.

Дарственная надпись В. А. Каверина Е. Г. Полонской на книге: В. Каверин. «Конец хазы». Повести. Л., 1926.

«„Главное — система. Ни одного шага нельзя делать без системы“.

[Большая игра]

Дорогому товарищу Елизавете Григорьевне с любовью

Веня. 26 XII 1925».

Виктор Шкловский

Дружеские отношения связывали Е. Полонскую с В. Шкловским давно — еще до его бегства в Финляндию. На квартире Полонской ВЧК устроила засаду на Шкловского; весь этот сюжет вошел в знаменитую «Балладу о беглеце» Полонской. В письмах Полонской из Берлина в 1922–1923 годах Эренбург постоянно называет Шкловского «твой друг». О Шкловском Полонская написала в своих воспоминаниях. Переписка между ними была не регулярной и, скорее, случайной (во всяком случае берлинских писем Шкловского в архиве Полонской не было).

1.

<1949>.

Дорогая Лиза!

Кажется я Вас надул.

Потом я раскаялся.

Напишите мне по адресу

Москва Лаврушинский пер.,17 кв. 47.

Ждем (Люся[1170] и я) Вашего письма.

Передайте Антонову[1171], что я прочел его рассказы и они мне нравятся, хотя в них есть робость (в расширении и в нерасширении темы).

Завтра уеду.

Виктор Шкловский

Вы бабушка[1172]! Я завидую

В.

2.

5 февраля 1964.

Дорогая Лиза!

Болезнь вывела меня из графика. Получаются неожиданные простои, поэтому я не сразу ответил на Ваше письмо.

У меня вышла толстая книга: называется она «Лев Толстой». Все, что я о ней знаю — это то, что в ней 860 страниц.

Я не могу её прочесть, потому что я её слишком хорошо знаю. Питаюсь слухами от Серафимы Густавовны[1173], она прочла подряд половину книги, а до этого она прочла её шесть раз.

У нас один экземпляр. Книга выйдет, я думаю, 10–15-го.

Вот видите — все про себя.

Сборник из Тарту[1174] я выписал и прочел Елизавету Полонскую.

Кусок хороший, но он зажат. Когда пишешь воспоминания, то не надо их записывать для себя, а надо писать для того, кто не видел вместе с тобой. Тогда получится полнее и интереснее для себя.

В то время Вы ходили в черных перчатках по комнате: это потому, что руки у Вас были красные и потрескавшиеся. Темнота комнаты Миши Слонимского была чрезвычайна, а выбрана была комната не только потому, что Миша и тогда был привлекательным человеком, но и потому, что моя комната была холодновата и надышать её было трудно.

Вы пробили брешь в молчании, которым окружено имя Миши Зощенко.

Но нужно его описать: его темные лапки с темно-желтыми ладонями, его манеру стоять, военную вежливость, девичью обидчивость, прямые ноги, красивые глаза, тихий голос, необыкновенную привлекательность для женщин: я этой привлекательности завидую и сейчас… Вот этот человек искренне желал, как бы Вам сказать, не благообразия, а душевного благоустройства мира и грусть по неустройству мира сделала человека — юмористом.

Люди, живущие правильно, иногда казались ему печальными, бесприютными обезьянами, но люди все для него были занятны, умны.

Великий писатель Михаил Зощенко научил революционное поколение разочаровываться в своем быте, видеть в нем смешное; он любил так будущее и так понимал в прошлом, что быт для него был фарс и Россия в нем прощалась со своим прошлым… Вероятно, то, что я говорю, приблизительно, но я так думаю и хотел бы написать, если время позволит, о Михаиле Зощенко.

Миша Слонимский хороший парень, настоящий писатель, но холод пустого Петербурга ушиб его, и он притворяется стариком.

Мы будем 15 апреля в Ялте. Пускай приедет греться на литфондовском солнце.

Федин у Вас описан хорошо. Но его снежные глаза и некоторая преждевременная умеренность, которая потом стала классикой, должна быть как-то внутренне оценена. Его поиск поздний — сейчас он пишет лучше.

А меня в воспоминаниях Ваших совсем нет и поэтому мне здесь скучно, как будто я попал на дачу без воды.

Кто из наших знакомых внезапно оказался живым (в литературе)? Напишите точно.

Я не знаю, что писать дальше. Поезд формируется, вагоны шляются туда-сюда и тупаются буферами друг о друга.

Состав еще не готов.

Желаю разного счастья. Пишите много. Напишите о Вашем брате и о советском театре того времени.

5 февраля 1964 года.

Пишите смело.

И мы живем

И Робинзону Крузо подобные

За каждый бьемся час

И верный Пятница —

Лирическая муза —

В изгнании не покидает нас

[1175] Л. П.

Вот как надо писать

Виктор Шкловский.