Мы решили не думать об аварийном покидании станции, даже не завершили подготовку к возможной разгерметизации. Как говорится, со жгли за собой мосты перед боем. По пути к люку скафандр перехватил мне ногу – как будто тесным обручем. Люк открылся с невероятным трудом. От усилий мы обливались потом. У меня была фомка, ее изготовили специально для нас по лучшим образцам из музея криминалистики. Мелькнула мысль: а сумеем ли мы его закрыть? Может быть, не стоило рисковать станцией, выходить в открытый космос в опасной обстановке?

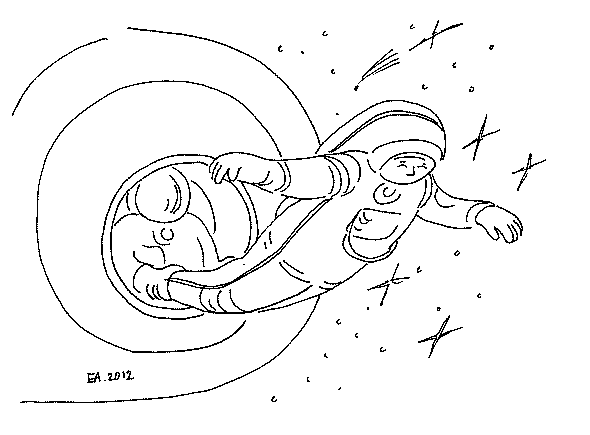

Я высунулся по пояс. Ощущение – как будто стою на высоченной кафедре, а подо мной Земля, погруженная в ночь. Города светятся уличными фонарями, видны огни маяков…

Хочется посмотреть на Землю, но надо работать: проверить, готов ли стыковочный узел к приему кораблей… Наш самодельный «якорь» оказался ненадежным. Пришлось Юре держать меня за ноги, пока я работал. Когда мне надо было сделать движение – Юра меня поворачивал. Это была героическая работа. Когда мы сняли скафандры – у него на плечах были кровоподтеки.

Я тщательно проверял электро– и гидроразъемы. Я старался своей надутой (и от этого жесткой!) перчаткой не повредить лепестки электроразъемов. Чтобы не получилось, как в старой шутке: вскрытие показало, что пациент скончался от вскрытия… Стекло скафандра сферическое – и сквозь такое стекло прямые лепестки кажутся загнутыми. Мы это учли, и я долго тренировал глаза к такому неправильному ракурсу.

Торец стыковочного узла был нетронутый! Я осмотрел стенки станции на пять метров во все стороны – и не нашел никаких следов от «соприкосновения» с «Союзом» Коваленка. А это все-таки семитонный корабль и двадцатитонная станция, бесследного столкновения быть не могло. В конусе стыковочного узла никаких следов штыря я не увидел.

Цуповцам я сказал: «Торец готов к работе. Новенький – как будто только что со станка».

Я больше полутора часов работал по ту сторону станции, когда Юрий неожиданно тоже захотел выйти в открытый космос. Я его понимаю: такой шанс в биографии космонавта мог больше и не выпасть. «Только поторопись. У нас немного времени». Это было моей ошибкой. Никогда нельзя торопить, напоминать о времени. Юрий отталкивается и начинает покидать станцию. И тут я вижу, что он не закрепил страховочный фал. Я успел его схватить: «Ты куда собрался?» Что было потом на комиссии, когда мы на свои головы рассказали об этом инциденте, да еще со смехом!

Официально я работал в открытом космосе один час двадцать восемь минут. В реальности – подольше.

Главное: стыковочный узел был готов к работе. И никаких следов «соприкосновений» с «Союзом» Коваленка и Рюмина не было. А ведь ребят хотели наказывать за то, что они чуть ли не сломали станцию. Решалась их профессиональная судьба… Я доложил честно. Из Москвы на меня там давили, требовали, чтобы в отчете я указал, что узел был поврежден, что я его отремонтировал. Но на меня бесполезно давить, меня нельзя заставить сказать неправду. Прессинг был тяжелый, за дело брались все более высокие руководители. В Центре управления полетами уже ставки делали: сломают Гречко или не сломают. Выиграли те, кто ставили на меня. Но это не потому, что я такой упрямый. Я просто хотел остаться и остался честным.

Почему же им требовалось, чтобы я доложил, что производил ремонт? Ответ прост и почти анекдотичен. На случай повреждения стыковочного узла у меня имелся целый набор замечательных инструментов для ремонта. Эти инструменты были сделаны специально для космоса, они были необычные и очень красивые. Позже мне рассказали, что на телевидении было приготовлено эффектное выступление генерального конструктора. Он должен был показать, какими инструментами Гречко чинил поломанный узел.

А мой отказ сорвал такую эффектную телепередачу. В прессу все-таки просочилась спущенная свыше информация, что я использовал инструменты при ремонте стыковочного узла. Ее осторожно дозировали. Ведь я упрямо не шел на сговор. Я не мог приписать нам несделанную работу. Обвинив при этом экипаж Коваленка-Рюмина в якобы повреждении стыковочного узла. Потом меня за несговорчивость больно «били». Например, когда меня пригласил президент Мальты, ему сказали, что я занят по работе. А я был в отпуске.

И, когда молодых космонавтов знакомили с отрядом, то меня приводили, как отрицательный пример. Что Гречко нарушал режим труда и отдыха, поставил под угрозу выполнение главной задачи длительности полета. Во-первых, я не понимал, почему длительность полета – какая-то главная задача. Это похоже на спорт, а я занимался наукой. Я же не ел, не спал, ради того, чтобы починить там самый большой телескоп, который был. А мне запрещали. Я думал, что меня ночью не поймают, но поймали. И я считал, что меня можно приводить в пример, как надо работать. Но за правду бьют не только в космосе.

Когда мы с Юрием вернулись из полета – рассматривалось предложение встретить нас торжественно, как встречали первых космонавтов. С триумфальным проездом из Внукова в Кремль. Все-таки полет был рекордный по продолжительности и успешный по научным критериям, да еще и со стыковкой и выходом в открытый космос в экстремальных условиях. Но все-таки встретили поскромнее. Решили так: будут новые рекордные полеты – что же, каждые полгода встречать «на высшем уровне»?

Может быть, сыграла роль и моя несговорчивость, но таким уж меня воспитали.

Глава 1. Дороги детства

В Ленинграде-городе…

Я из Ленинграда. Иногда спрашивают: а почему не Питер? Почему не Петербург? Просто была такая интеллектуальная столица, называлась Ленинград. А потом мы все чаще слышали про «бандитский Петербург». Так что я уж лучше останусь ленинградцем, каким и родился.

Высоцкий пел: «В Ленинграде-городе, у Пяти Углов…». И дальше – о том, как некий Саня Соколов «получил по морде». Строчки про мордобой к нашему делу отношения не имеют, а вот Ленинград и Пять Углов – это моя малая Родина.

Был такой момент в 1978-м году, когда мне понадобилось получить выписку из ЗАГСа о моем рождении. Я приехал в Ленинград, пошел в ЗАГС и, на мое удивление, они очень быстро нашли эту запись. Насколько мне помнится, там было записано, что 25 мая 1931 года родился Георгий Михайлович Гречко. Родители: студенты. Еще там была такая запись: поскольку родители студенты, денег за регистрацию ребенка с них не брали.

Мой папа, Гречко Михаил Федорович, родился и жил на Украине, в городе Чернигове и оттуда приехал в Ленинград учиться в Политехническом институте. Его папа, мой дед Федор Гречко был сапожником, поэтому папа приехал в Ленинград с чемоданчиком для ремонта обуви. Там была специальная лапа, там были деревянные гвоздики, чтобы прибивать подметку. Чтобы новую подметку подшивать, там была дратва – это такие нитки просмоленные, был сапожный молоток… И даже через много лет, когда и я уже был «большой», а папа был младшим научным сотрудником и кандидатом наук, если у него ботинки изнашивались, он доставал этот мощный, деревянный отцовский чемодан… Доставал лапу, надевал на эту лапу ботинок. Сам себе чинил обувь аккуратно и очень хорошо. Дедушка приучил его к аккуратности и к экономии семейного бюджета.

Кстати, отец в любую погоду ходил на работу пешком, не тратился на трамвай. Тут была копеечная экономия, зато можно было не толкаться в общественном транспорте, походить, подумать. Может быть, эти утренние пешие прогулки были для него чем-то вроде физзарядки. Независимо от трамвая он всегда добирался без опозданий к началу рабочего дня на Московский проспект, дом 19, в свой институт Метрологии и стандартизации имени Д. Менделеева.

Моя мама – Александра Яковлевна – родом из Белоруссии. Я иногда говорю так: отец у меня украинец, мама – белоруска, а я – русский, ленинградец. Мама родилась в небольшом селе Копцевичи. А потом ее отец, мой дед переехал через реку и вместе с семьей поселился в Чашниках. Чашники тоже были небольшим селом. Дед – человек очень сильный и трудолюбивый – работал там плотогоном. Сейчас это разросшийся город, районный центр в Витебской области. Эти места известны с древних времен, их упоминают летописцы, писавшие о Полоцком княжестве. Сколько сражений там было! С поляками в XVI–XVII веках, со шведами при Петре…