Ваня и Лузин не перекинулись ни единым словом. Так они дошли до своего временного жилища — правления сельпо. Лузин там, у ветлы, догадался обо всем. Но лишь здесь, у порога, он осторожно спросил:

— Значит, любишь?

— Не надо об этом, Петр Петрович, — Ваня махнул рукой. — Не надо. Никого не люблю.

— Врешь?

— Вру.

— Да-а, — протянул Лузин. — Круто тебе… Чистая у тебя, Ванек, совесть… Живи так.

— Хватит!

— Ладно. Не буду.

Заря уже заполыхала. Зарево казалось совсем близким, оно горело где-то там, за курганами.

Федор стоял у себя на крыльце, ждал… и мысленно повторял слова Тоси: «Что делать?.. Что?.. Что?..»

…А тем временем Дыбина домчали до районного села Козинки. Тройка остановилась у одноэтажного здания милиции. Это был обыкновенный четырехкомнатный домик. Около него сохранились только следы бывшего палисадника (торчали пенечки сирени и два-три столбика от ограды). При милиции, в том же домике, была простая, обыкновенная «кутузка» — чулан с крошечным окошком, зарешеченным железными прутьями. Туда и водворили Дыбина. Ему развязали руки и принесли еду. Он выбил из рук милиционера кастрюлю. Потом привели врача. Тот сменил повязку на голове и коротко заключил:

— Папаха спасла. До свадьбы заживет.

Игнат же и врачу не сказал ни слова.

На первом допросе не произнес он ни звука. Так в милиции и не услышали голос Дыбина — казалось, он онемел и оглох. На второй день он от еды уже не отказался, но продолжал молчать.

Прошел день. Прошла ночь. В следующий день, вечером, было получено распоряжение доставить Дыбина под строгим конвоем в Белохлебинск, в тюрьму. Наступала последняя ночь Дыбина. Караул усилили: уже охраняли четыре милиционера — по два человека через каждые два часа. И всего-то было в отделении семь милиционеров, а Дыбину дали четырех.

В час ночи на окраине села, с опушки лесочка-колка, застрочил пулемет. Пули изредка, очередью, свистели и над центром села. Послышалось несколько винтовочных выстрелов с другого конца села. Похоже было на перестрелку.

Начальник милиции прибежал в отделение в расстегнутом кителе и наскоро наброшенной на одно плечо шинели. Немедленно он послал вестового к секретарю райкома партии и председателю райисполкома с запиской: «Срочно покинуть квартиры». Около Дыбина он оставил только двух человек, а с остальными четырьмя, запрятав лошадей в крайнем дворе, залег на выезде из села против колка, откуда перестукивал пулемет. Лишь после того как огляделся в канаве и прислушался к редким коротким пулеметным очередям, он понял, что пулемет строчит без всякой цели, в белый свет, для паники. Кольнула мысль: «Провокация! А у преступника только двое». Он стремглав помчался обратно к милиции, но было уже поздно.

Степка Ухарь с двумя бандитами, в короткой схватке, без выстрела, вызволил Дыбина и скрылся в то время, когда один стучал пулеметом, а другой постреливал из винтовки с противоположной стороны.

Утром нашли на опушке колка изуродованный станковый пулемет — «максимку», брошенный и уже бесполезный. Бандитов настойчиво искали, но не нашли. Игнат Дыбин остался жить.

Спустя несколько недель прошел слух: будто бы кто-то, сбежавший из этапа и задержанный уже на румынской границе, рассказал, что Дыбин и Ухарев накануне, во время бури и слякоти, перешли в Румынию. След пропал.

Все эти вести на короткое время вновь всколыхнули Паховку. Начальника милиции сняли и разжаловали. Толку-то? Но хотя Дыбин был жив, он уже далеко и потревожить теперь не мог.

Новые дела, заботы и новое взбудораженное время постепенно заглушали и последние вести о побеге Дыбина.

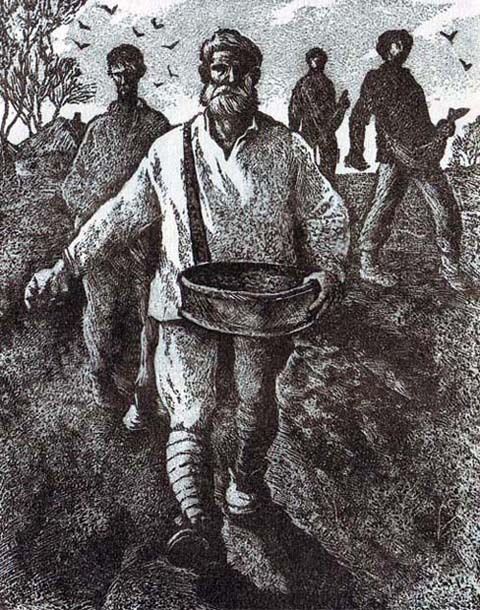

…Через месяц после той ночи подошел к сроку и первый колхозный сев. Первые колесные тракторы, поначалу удивительные как чудо, поднимали чернозем. Но сеяли на конных сеялках или вручную, по-старинному, вразброс. Василий Петрович Кочетов шел с лукошком впереди всех севцов, шел без шапки, как к паперти храма. Широко ступая с правой ноги, он размашисто выносил вытянутую руку вперед и веером искусно выбрасывал семена, а солнце в эту секунду успевало брызнуть на них золотом. Василий Петрович шел по мягкому, пышному чернозему уверенно и не колеблясь. За ним вышагивал длинный Виктор Шмотков и старался — очень старался! — делать все так, как Василий Петрович. Не беда, что у него пока не так-то хорошо получалось, как у переднего севца. Виктор ощущал под ногами новую почву, вывороченную тракторным плугом: на такую глубину она никогда не пахалась.

Председатель колхоза, Земляков Федор Ефимович, стоял на пригорке, подставив открытую грудь легкому и ласковому весеннему ветерку. Но и в труднейшие дни сева он думал и думал о жене. Она тяжело перенесла горячку, лежала в больнице. Теперь же была уже дома, остриженная, похожая на серьезного не по годам ребенка.

В тот день она и в поле стояла перед глазами такой, как он видел ее вчера вечером. Тогда, по просьбе Матвея Степаныча, он собрал вместе с землей горсть рассыпанных семян пшеницы и принес домой. Тот еще утром взмолился: «Принеси ты мне хоть горстку семенков. Хоть понюхаю их». Тосковал старик, лежа в постели, о поле, о весне.

Матвей Степаныч держал семена на ладонях и восхищенно смотрел, просветлев и улыбаясь. Потом сказал:

— И землица тут. Пахнет черноземом… В каждом зёрнышке жизнь. Пахнет жизнью… Понюхай-ка! — обратился он к Тосе.

А она их взяла, долго рассматривала, пересыпая из ладони в ладонь, потом и правда понюхала и… прижалась к ним щекой.

Федор понял, что слезы ее были первыми слезами после долгих и тяжких мучений. Это было вчера.

…Весенний полевой ветер шевелил волосы на непокрытой голове Федора. Урчал трактор. Погромыхивали конные сеялки. В поле было много-много солнца. Казалось, что оно и пело тысячами трелей жаворонков.

И чем ярче оно светило, тем сильнее переливались отблески на гребнях борозд. Чернозем то поднимался в мареве, то вновь опускался, дрожал в весеннем беспокойстве.

Чернозем дышал!

Но это было только начало, от которого вздрогнул весь мир и заговорил то тревожно и зло, то с радостью и восхищением. Одни называли это началом гибели, другие — началом новой жизни на земле.

ЛЕГЕНДАРНАЯ БЫЛЬ

Очерки, рассказ

Легендарная быль

И врагу поныне снится

Дождь свинцовый и густой,

Боевая колесница,

Пулеметчик молодой.

Из песни «Тачанка».

Документальный очерк

Вечер опускался над Новой Калитвой. Заходящее солнце, казалось, чуть постояло над горизонтом и брызнуло огненно-красными отливами по могучему, величавому Дону. В широкой сенокосной пойме, совсем недалеко от того места, где я остановился, послышалась песня. По дороге ехала подвода, откуда и несся разудалый и стремительный напев:

Эх, тачанка-богучарка,

Наша гордость и краса,

Богучарская тачанка,

Все четыре колеса.

Парень помахивал кнутом и во всю силу пел. Я не ослышался: припев повторился точно так же. Поэт, написавший «Тачанку», совсем не писал такого. Есть в той известной песне «тачанка-ростовчанка», «тачанка-киевлянка», «тачанка-полтавчанка», а такого нет. Видимо, поправка эта пришла из соседнего Богучарского района. Нельзя же, в самом деле, представить себе Южный фронт гражданской войны без богучарской тачанки. Вот и внесли поправку.

И сразу мысли ушли в прошлое, в то далекое прошлое, когда не было автомобилей, тракторов, велосипедов, не было хлеба. А был тиф… И шла гражданская война. Четыре мощные силы объединились тогда против молодой Советской республики: белогвардейцы, интервенты, голод и тиф. Москва и десять губерний — вот и вся территория, оставшаяся не занятой врагом. Колчак был под Вяткой, Юденич — под Петроградом, Деникин — под Тулой, Миллер — около Шенкурска, а голод и тиф — почти везде… Вот какие воспоминания может вызвать обычная для наших дней песня.