Культ меча (даже в период военного господства, когда страной управляли Токугава) глубоко укоренился в национальном сознании. Если право носить меч распространялось только на воинов, то более короткие клинки были доступны для каждого, кто мог себе это позволить, и они имели самое широкое распространение. Как отмечает Джонас: «Привилегией носить мечи обладали не только представители воинского сословия, но и гражданские лица, отправлявшиеся в долгое путешествие, имели право взять с собой небольшой кинжал для защиты от грабителей или чтобы использовать при необходимости, если по пути они окажутся втянутыми в неспровоцированную ссору. Этот класс оружия назывался дотю вакидзаси («маленький дорожный меч»), а ятатэ, который носили путешественники, напоминал по форме такой меч, и поэтому его называли ятатэ вакидзаси. Часть, напоминающая ножны, была устроена так, чтобы вместо клинка хранить там деньги на дорожные расходы, а в рукоятке находилась баночка с тушью и кисточка» (Jonas, 121).

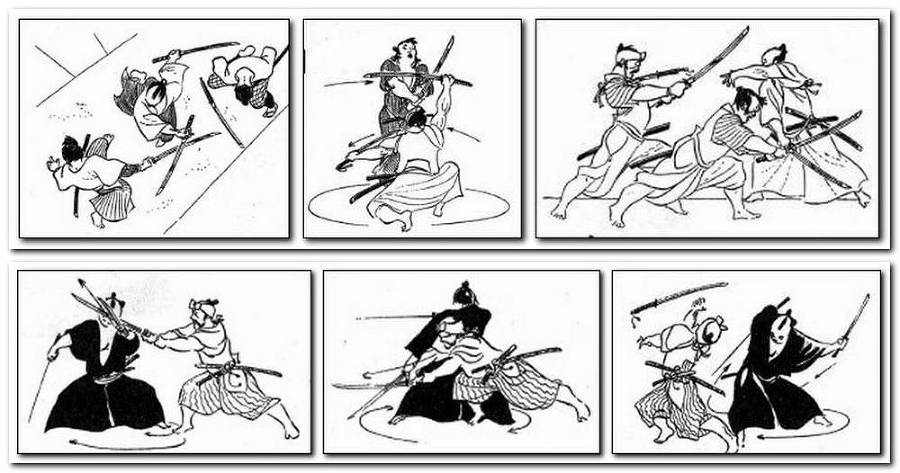

Стиль фехтования двумя мечами

Сегодня из древних стилей кэндзюцу и всех его подвидов в Японии сохранилось лишь несколько сильно модифицированных его разновидностей, многие из которых воплощены в форматизированных упражнениях (ката) куми-та-ти (с использованием боевых мечей). Между студентами этих древних дисциплин фехтования проводятся и поединки на деревянных мечах (боккэн). Однако из современных производных фехтования феодального периода наибольшей популярностью пользуется искусство кэндо, которое практикуют как для достижения внутренней целостности, так и на соревновательном уровне современного спорта. Оружие, технические приемы, система рангов и цели данной дисциплины прочно связаны с древними традициями японского фехтования. Так, например, в качестве оружия в кэндо используется палка в форме прямого меча (синай) из четырех склеенных полосок расщепленного бамбука, с гардой (цуба) и длинной рукояткой для двойного хвата. Принято считать, что этот учебный меч изобрел мастер из Эдо Наканиси Тюдзо, чтобы свести к минимуму опасность получения серьезных ранений во время тренировочных поединков — опасность, которая всегда присутствовала при использовании настоящих мечей (катана) или даже деревянных (боккэн). Защитная амуниция студента кэндо похожа на ту, которую используют при занятиях с нагината и состоит из следующих элементов: маска (лиэн), защитный нагрудник (до) с фартуком (тарэ), подбитыми набедренниками (коси-атэ), плиссированная юбка-штаны (хакана) и, наконец, рукавицы (котэ).

Фехтование двумя мечами

Базовые технические приемы кэндо разделяются на три основные категории: рубящие удары (гири), выпады (цуки) и защита (кацуги). Целями для нанесения ударов являются голова, по которой можно бить как спереди, так и сбоку, обе стороны груди, а также руки или запястья. Каждая цель обычно объявляется перед атакой, в ходе которой удары следуют один за другим без колебаний или паузы. Технические приемы кэндо на различных стадиях боя (атака, защита и контратака) начинаются из базовых стоек, известных как камаэ. Равновесие в динамической готовности играет важнейшую роль в обороне ввиду сравнительной неприступности этих стоек, а также богатых возможностей для эффективной контратаки. Из основных стоек можно выполнить разнообразные технические приемы в атаке, обороне или контратаке (однако все они характеризуются линейностью ли фронтальностью исполнения). Система рангов кэндо, как и в кюдо, делится на две основные категории: кю, куда входят ученики не достигшие уровня черного пояса (обычно она подразделяется на пять или шесть рангов), и дан, включающая тех, кто уже превысил уровень черного пояса (также подразделяющаяся на десять или одиннадцать рангов, среди которых есть тренеры (рэнси), инструктора (кёси) и мастера (ханси).

Как уже отмечалось, цели кэндо могут варьироваться от сугубо утилитарных, ритуальных или церемониальных, ассоциирующихся с ранними формами фехтования, до тех, которые связаны с развитием личности (на своих высших уровнях обычно религиозных или философских). В этой связи можно вспомнить учителей древности, которые говорили о том, что занятие фехтованием улучшает характер человека, владеющего мечом, причем это улучшение является не только функциональным, в смысле воспитания более эффективного бойца, но и внутренним, в смысле воспитания лучшего человека. Традиционно в кэндо всегда уделялось больше внимания стилю, характеру и поведению человека, чем тому, насколько ловко он обращается с синай. Однако, по мнению некоторых современных наблюдателей, есть определенные свидетельства, указывающие на то, что кэндо (как и кюдо) начинает поддаваться давлению и выводит на первый план соревнование ради результата, что типично для утилитарных видов спорта. Раздаются даже голоса, жалующиеся на то, что с переносом основного внимания на победы, кэндо, как дисциплины внутреннего контроля (то есть его форма, стиль, тренировки с полной концентрацией и психическим напряжением), так же как и путь достижения «побед» ее последователями, могут подвергнуться радикальным, пусть даже и постепенным, изменениям, способным привести к тому, что кэндо превратится в боевое искусство, лишенное своей традиционной основы.

Искусство военной верховой езды

Древний буси высокого ранга, по определению, являлся «конным рыцарем», который вел в битву свои войска (как офицеров, так и пеших солдат). По всей видимости, он овладел искусством верховой езды еще в первые века феодальной эпохи, о чем свидетельствуют бронзовые и железные лошадиные намордники и нащечные пластины, обнаруженные в японских курганах.

Еще в эпоху Хэйан верховая езда считалась аристократическим искусством. Однако она постепенно теряла свою первоначальную привлекательность для придворных аристократов, по мере того как они, преобразуя древние обычаи своих некогда воинственных кланов в утонченные формы «цивилизованных» методов насилия, в конечном итоге стали считать владение боевыми навыками чем-то вульгарным. Эта деградация дошла до такой степени, что в 1159 году начальник стражи Внешнего Дворца даже не мог сесть на лошадь, и его неуклюжие попытки вызывали смех у стоящих поблизости провинциальных воинов (Morris, 165).

Даже в самые ранние периоды достоверно известной нам истории с домом буси (то есть центральной резиденцией клана, к которому он принадлежал) всегда соседствовали большие конюшни, а также вольеры, где этих лошадей можно было тренировать и содержать, но мы не имеем возможности точно определить, где и когда лошади впервые появились в Японии. По мнению некоторых ученых, эти животные принесли на себе волны южных завоевателей к государству Ямато. В любом случае, лошадь японских «конных рыцарей» была типичным азиатским пони, примерно того же типа, что и лошади. На них ездили китайцы и корейцы, а также знаменитые монгольские всадники, буквально рождавшиеся среди лошадей и проводивших на них всю свою жизнь. Японская порода, судя по всему, имела различные континентальные примеси, поскольку боевые скакуны часто упоминаются в списках среди подарков, которыми обменивались китайский двор и японский император. Со временем коневодство стало специализацией отдельных кланов, и каждый из них имел свой собственный, ревностно охраняемый метод. В частности, порода лошадей, выведенная кланом Намбу, пользовалась славой во всей Японии.

Эти животные, судя по всему, были меньше, чем их сородичи европейских или арабских кровей (на некоторых иллюстрациях лошадь уменьшает фигуру воина в массивных доспехах), но очень выносливыми, удивительно быстрыми и способными выполнять крайне сложные маневры. Принято считать, что они «славились своим норовом» (Stone, 461), и, очевидно, требовалась опытная рука, чтобы держать такого боевого коня под контролем, особенно в гуще сражения. Древний буси, как и грозный монгольский воин, по-видимому, прекрасно умел управлять этим животным. Садясь в седло, он обычно облачался в доспехи особого типа (ума-ёрои). Изначально эти доспехи были более легкими и свободными, чем те, которые появились в семнадцатом веке, когда они стали исполнять главным образом декоративные и церемониальные функции. По сути, это были те же самые доспехи, которые он носил, сражаясь в пешем строю, с добавлением некоторых деталей, таких, как специальная накидка (хоро), высокие наголенники (суш-атэ) и длинные набедренники (хандатэ), предназначавшихся для того, чтобы компенсировать недостатки, связанные с приподнятым положением всадника, из-за которого определенные части его тела становятся более уязвимыми для вражеских мечей и копий.