В исторических хрониках есть некоторые свидетельства, указывающие на то, что они с удивительным умением владели коротким кинжалом, который легко можно было спрятать под уличной одеждой. Еще большее впечатление производят свидетельства об их поразительных достижениях в тэссэндзюцу — искусстве использования металлического веера против вооруженного или невооруженного противника. Как рассказывает нам Касал (часть 2), эти металлические веера стали настолько тесно ассоциироваться с оружием в глазах властей, что через определенное время был издан официальный декрет, строго запрещающий их ношение. После этого простолюдины обратились к различным шестам и посохам, которые часто были усилены стальными кольцами и чашечками, помогавшими нейтрализовать преимущество противника, вооруженного мечом. Таким образом, можно сказать, что мати-якко внесли значительный вклад в искусство владения посохом, о котором мы расскажем в части 2.

Как люди, чья профессия часто вынуждала их посещать опасные места (что справедливо и в отношении странствующих монахов), торговцы и ремесленники решили, что идеальным оружием для них является неприметный посох, помогающий бороться с усталостью всем, кто путешествует пешком. Неохраняемые дороги часто прочесывали (или преграждали) группы головорезов, грабителей или агрессивных нищих, не говоря уже о том, что там всегда можно было повстречать заносчивого самурая, готового обидеться на недостаточное, по его мнению, проявление уважения к своей особе со стороны одинокого путника и использовать это «оскорбление» как предлог для испытания нового меча. Таким образом, посох в умелых руках, исполняющих сложные технические приемы атаки и контратаки, стал одним из основных видов оружия, которое применялось на дорогах Японии в феодальную эпоху, и (как это было в Англии в течение двенадцатого и тринадцатого веков) вид пилигримов, сражающихся группами или попарно на открытых полях, у обочин, возле постоялых дворов или даже на главных дорогах, не считался чем-то необычным.

Еще одним любопытным предметом, который в ловких руках мати-якко превратился в грозное оружие, была длинная курительная трубка, вошедшая в обиход в пятнадцатом столетии. Кроме того, что эти трубки были очень длинными (см. рис. в части 2), рукоятку у них защищала надежная гарда (цуба). Их, «подобно мечу, носили в специальном чехле или передавали слугам, следовавшим позади своих хозяев» (Satow 2, 71). Сатоу также рассказывает, что в 1609 году многие лидеры враждующих группировок Киото были посажены в тюрьму и казнены за участие в уличных беспорядках, в которых эти трубки, наряду с мечами, использовались в таком количестве (и с такой эффективностью), что они в конечном итоге были запрещены специальным декретом.

Здесь также следует отметить, что по мере того как реальная власть на местах переходила в руки профессиональных гильдий и корпораций торговцев и ремесленников (в то время как военные диктаторы конца периода Токугава постепенно ее утрачивали), в этих гильдиях и корпорациях начался процесс упадка, затронувший как их дух, так и функциональность. Прежнее сопротивление репрессивному режиму, который часто прижимал мати-якко к стене и заставлял их держаться друг за друга, впоследствии в результате ослабления власти Токугава в поздний период перестало служить для них объединяющим фактором. Разумеется, здоровье самого правительства было подточено двумя веками феодального застоя и постепенного обнищания, а роль армии, не имевшей возможности участвовать в крупномасштабных сражениях, была сведена к роли государственной полиции, обеспокоенной главным образом тем, как сохранить статус-кво, в то время как остальные общественные классы постепенно эволюционировали и по мере своего обогащения выражали все большую обеспокоенность отсутствием собственных прав и привилегий.

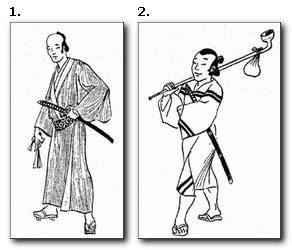

1. Отокодатэ

2. Трубка.

Торговцы и ремесленники в конечном итоге стали теми людьми, в чьи руки перешел прямой и косвенный контроль над финансовыми средствами, ответственными за рост национальной экономики. Они позволяли нации жить и функционировать, в то время как военные кланы продолжали держаться за свои территориальные империи — даже после того, как от них почти ничего не осталось. В заключительной части периода правления Токутава гражданские организации, вплотную приблизившиеся к кормилу центральной власти, уже готовому выскользнуть из рук военного истеблишмента, начали перенимать у него дух исключительного превосходства, типичный для воинского сословия. Вполне естественно, такая ассимиляция имела место лишь в самых верхних слоях затронутых ею классов — так, например, богатые торговцы искали расположения у представителей военного правительства, зачастую открыто их покупая, в то время как последние все больше и больше полагались на финансовые и организационные способности молодых, энергичных людей из дза.

Хотя гражданские организации появлялись на свет для противостояния военному истеблишменту и его повсеместному доминированию, в конечном итоге они начали делать для буси то, что воины больше не могли делать для себя. Как мы уже видели, «отцы» некогда мятежных мати-якко были зачислены в хатамото и поддерживали порядок на своих территориях. Дегенеративное воздействие затянувшейся феодальной эпохи в конце концов стало приносить свои плоды: гордых, независимых городских жителей, принимавших самое активное участие в формировании национальной культуры на протяжении пятнадцатого и шестнадцатого веков, сменили послушные и податливые марионетки, беспрекословно подчиняющиеся чужой воле и исполняющие решения своих старых хозяев и их новых вассалов в соответствии с той военной традицией, которую они в конечном итоге начали считать своей собственной.

Полицейские силы и преступный мир

Наконец мы подошли к той многочисленной категории населения, чье непосредственное участие в поддержании или нарушении законов страны являлось для них одним из главных стимулов к развитию, применению и передаче методов и стилей боевых единоборств. В феодальной Японии они были представлены различными полицейскими силами и их вечными противниками из преступного мира. В отдельную группу, близкую к последним по своему полному пренебрежению к закону и социальным условностям, мы должны выделить знаменитых пиратов Ямато.

С самых древних времен каждый военный клан в провинции имел собственный отряд полиции, чья основная задача состояла в поддержании закона и порядка в границах территории клана. К числу находившихся под их опекой поднадзорных лиц относились не только простолюдины — крестьяне, торговцы и ремесленники, принадлежащие к клану, а также чужаки, оказавшиеся на его землях, но и воины клана. В скором времени эти местные отряды превратились в своего рода полицейские силы, которые в мирное время контролировали вверенную им территорию, стараясь предупредить или нейтрализовать любые формы преступного поведения. Все деревни, районы и города либо находились под юрисдикцией организованных полицейских сил и их военного начальства, либо организовывали свои собственные органы охраны правопорядка, которые в любом случае напрямую подчинялись замку даймё и представителям клана. Так, например, в древней столице Хэйан порядок поддерживали полицейские управы, расположенные в каждом районе города, которые подчинялись городским судам и в конечном итоге императорскому двору.

Но когда культура Хэйан начала переживать стадию упадка и отряды воинов устремились к центру из провинций, возникла необходимость в создании новой государственной структуры, которая могла бы уравновесить все враждующие стороны. Схема, согласно которой различные общественные классы получали право формировать собственные силы охраны правопорядка под руководством одного или нескольких официальных чиновников, вскоре прочно вошла в традицию. Ее эффективность усиливал принцип коллективной ответственности, подразумевающий, что за проступок одного человека должен понести наказание каждый, кто связан с ним круговой порукой.