После Реставрации Мэйдзи самураи вновь обнаружили, что на поле боя им противостоят простые крестьяне. И именно с крестьянских хозяйств и рисовых полей страна получала солдат для новой императорской армии и преданных своему делу младших офицеров, которые сыграли столь важную роль на политической сцене Японии и всей Азии в двадцатом столетии.

Воинственное духовенство

Как считают некоторые ученые, по значимости своего вклада в практику будзюцу на одном уровне с буси находилась интересная и загадочная фигура воинственного монаха или священника, игравшая важнейшую роль в истории Японии не только в конце эпохи Хэйан, но и на протяжении тех беспокойных столетий, которые закончились диктаторством Токугава.

Почти все мировые религии на определенной стадии своего развития создавали собственные вооруженные силы, особенно на тех ранних стадиях, которые недалеко отстояли от момента появления человека из тени древнейшей истории.

Почти во всех древних цивилизациях первые цари были одновременно и верховными жрецами. Они управляли теократическим государством, в то время как вера в какое-то общее божество помогала нации объединиться и заложить основы своего существования. Вера находила выражение как в религиозных ритуалах, так и в вооруженной агрессии либо чаще всего в сочетании первого и последнего, то есть в различного вида войнах, считавшихся священными.

Как уже было отмечено при рассмотрении древних кланов (удзи), даже в ранние периоды японской истории религиозный фактор уже являлся доминирующим. Как выразился один ученый, изучавший древнюю историю этой страны: «Правительство и религия в то время были связаны тесными узами» (Renondeau, 35). Пока солнечный культ Ямато не добился доминирующего положения над культами всех остальных кланов, так же как и над расплывчатым анимизмом коренной религии, синто, он был неотъемлемой частью политической борьбы. На самом деле, политический или военный прагматизм и религия укрепляли и поддерживали друг друга, сохраняя общность интересов, которая являлась характерной чертой истории Японии вплоть до современной эпохи.

Эффективное слияние религии и политики (особенно в ее военном проявлении) было характерно и для европейской культуры. Военные теократии Египта и Месопотамии, священные войны греков и римлян, попы, командовавшие армиями и цари, называвшие себя помазанниками божьими, крестовые походы на Ближнем Востоке и конкиста в Америке — все это проявления той фундаментальной общности, которая, по мнению людей древности и Средневековья, существовала между вещами божественными или духовными и вещами практическими или материальными.

Раскол между этими двумя понятиями произошел в западной культуре на протяжении шестнадцатого и семнадцатого веков, когда эмпирические знания и объективная классификация природных феноменов на основании прямой взаимосвязи причины и следствия позволили науке и аналитическим методам мышления занять важное место в истории.

В Японии такой раскол произошел лишь в девятнадцатом веке, и даже тогда тот факт, что он был навязан извне, в форме насильственного культурного вторжения (которое также стимулировало стремительное ускорение, позволившее Японии всего лишь за несколько десятилетий сравняться с Западом в достижениях военной науки), не позволил ему сильно затронуть национальные традиции и коренным образом изменить взгляды японцев. Он также не смог заложить основу для подлинно научных местных традиций, то есть таких, которые были бы полностью оторваны от смешанных пантеистических взглядов, охватывающих и окрашивающих все и вся в японской концепции существования. Однако есть свидетельства того, что оккупация Японии в конце Второй мировой войны углубила трещину в национальном сознании и значительно усложнила для современных японских мужчин и женщин безоговорочное принятие древней концепции полного слияния божественного с земными (зачастую насильственными) аспектами реальности, свойственной верованиям их предков.

Таким образом, в Древней Японии доминировало божественное начало. Император одновременно являлся верховным жрецом шаманского анимизма, находившегося у корней религии синто, а позднее у той гибридной и синкретической формы буддизма, которая была воспринята из китайских источников императорским двором в Нара.

По мнению некоторых историков, столкновение между первым и последним не сопровождалось чрезмерным насилием, поскольку религия в Японии не оставалась чистой и неизменной. Буддизм (подобно даосизму, который пришел I? Японию из Китая) был японизирован и адаптирован в соответствии с национальными представлениями о божественном и общими принципами существования. Однако определенные исторические свидетельства указывают на то, что распространение в Японии буддизма (в основном под патронажем клана Сога) далеко не всегда происходило бескровно. Но со временем буддийское учение распалось на серию типично японских сект и школ, чьи последователи часто нередко были организованы в объединения военного или полувоенного характера. В хрониках периода Нара упоминаются шесть буддийских сект, существовавших в столице: Дзодзицу, которая вела свое происхождение от учения Хинаяна и в конечном итоге слилась с сектой Санрон; Куса, основанная в 658 году двумя японскими священниками, исповедовавшими основные положения древнеиндийской философской школы Сарвастивада; Хоссо, которая была основана монахом Досё, исповедовавшим учение Йо-гочара, и имела в Нара большие независимые храмы, такие, как Кофукудзи и Гангодзи; Санрон. представлявшая в Японии философскую школу Мадхьямика («срединного пути»), которую основал в Индии Нараджуна, а впоследствии завез в Японию корейский священник Экван; Кэгон, представлявшая в Японии философскую традицию Аватамсака, центром которой по сей день является знаменитый храм То-дайдзи, и секта Рицу. представлявшая доктрину Винайя, которая достигла Японии в 754 году.

В течение периода Хэйан, когда члены семьи Фудзивара заняли все ключевые позиции при императорском дворе, были основаны и другие буддийские школы. Среди них можно выделить секту Дзёдо, которую основал монах Хо-нэн Сёнин (он же Гэнку), обучавшийся в школах секты Тэн-дай; различные секты амидаизма, возникшие из учения Гэн-сина в десятом столетии, а также крайне противоречивая и мятежная секта Нитирэн и различные дзен-буддийские секты того же периода (из которых Риндзай, Сото и Обаку действуют и поныне). Большинство этих сект стали крупными землевладельцами (как и церковь в Европе в течение феодального периода), и их лидеры, назначавшиеся на свои должности императором и могуществе иными аристократическими семьями, всегда проявляли живой интерес к политике. Вполне естественно, такой интерес постоянно вовлекал их в придворные интриги, территориальные конфликты или священные войны, которые, как это ни парадоксально, велись во имя Будды. Из монахов и мирян формировались специальные отряды стражников (одзонакама), которые охраняли священную собственность крупных храмов от осквернения. Их последующее отделение от государства, сопровождавшееся политикой территориального расширения, вызвало потребность в еще более крупных формированиях вооруженных людей, которые обычно набирались из рядов монахов и священников (тера-буси) или безземельных крестьян, наемных солдат и т. д.

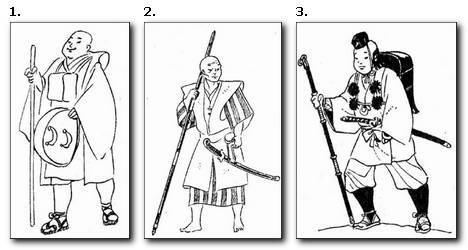

1. Странствующий монах

2. Ямахоси

3. Странствующий ямабуси

Однако крупные монашеские ордена, обосновавшиеся высоко в горах, с их воинственными когортами «горных воинов», известных как ямахоси, а позднее как ямабуси, принадлежат к числу одних из самых примечательных персонажей японской истории периода с десятого по семнадцатый век. По-видимому, эти ордена были основаны отшельниками, аскетами и прочими «святыми людьми», которые, следуя по пути единения с природой, сумели овладеть сверхъестественными силами. Их поиски привели к появлению различных методологий, которые получили название «путь сверхъестественных сил» (сюгэндо). По мнению многих ученых, сюгэндо «не имел основателя» (Renondeau, 26), но в древних хрониках постоянно упоминается Эн-но Одзуно, больше известный как Эн-но Убасоку («практикующий мирянин»), или Эн-но Гэдза («Эн, врачеватель»).