История греческой архитектуры благодаря произведенным раскопкам изменилась. Такие исследователи, как Дёрпфельд, Ребер, Перро и Шипье, взгляды которых так удачно свел воедино Ноак, производят греческий храм прямо от мегарона – зала мужчин у микенцев и троянцев (ср. рис. 195). Троны и столы для яств (жертвенники, алтари), воздвигавшиеся невидимым, лишь воображаемым богам, были предшественниками храмов. Только после того, как греческие героические поэмы закончили выработку образов богов, ощутилась потребность строить для них жилища, подобные человеческим. Священный алтарь, на котором возжигался жертвенный огонь, помещался вне этих зданий, на дворе. Священный двор (temenos, peribolos) был обнесен стеной, которая спереди иногда прерывалась монументальными воротами (propylon). Собственно храм имел назначение служить лишь жилищем для божества, кровом над его троном. Вначале греческие храмы, подобно уже описанным нами микенским акрополям, строились только из необожженных кирпичей и дерева и покрытие их состояло из плоской глиняной настилки по горизонтальным балкам. Главный покой мегарона превратился в продолговатый зал храма, в целлу, собственно жилище божества. Портик (pronaos), закрытый с боков, спереди же открывавшийся наружу двумя колоннами, помещенными между продолжениями продольных стен целлы (антами), обычно устраивался также с задней их стороны и в этом случае назывался описфодомом (opisthodomos). Но благочестие и художественное чутье древних эллинов не довольствовались таким чересчур простым преобразованием в храм жилища земных властителей. Для того чтобы устроить для богов празднично украшенные приюты, греческие зодчие окружали храм в антах со всех его четырех сторон открытой галереей с колоннадой и такой вполне законченный периптерический храм (peripteros) воздвигали на платформе с несколькими ступенями с целью вознести его над земным прахом. Некоторые ученые отрицают, что храм в антах предшествовал периптерическому, но нам это кажется вполне естественным. Лишь под конец развития формы храма его плоская кровля превратилась в двускатную, которая, быть может, уже давно применялась в частных постройках Греции, точно так же как и Малой Азии (ср. рис. 228). Низкие фронтоны над короткими сторонами здания почти всегда были обращены один к востоку, другой к западу. Надо признать доказанным, что крыши храмов, как и их колонны, даже в законченном виде периптерического храма, сначала были деревянные, хотя и обложенные кирпичом и обожженной глиной.

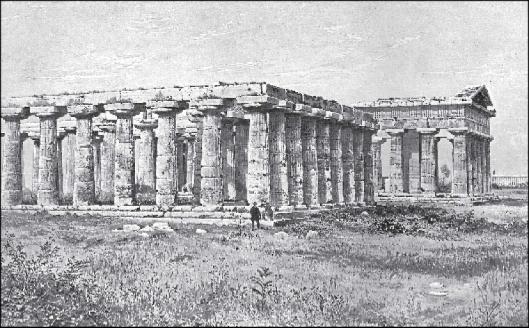

Рис. 247. Базилика, или храм, Посейдона в Пестуме. Справа – храм Цереры. Рисунок О. Шульца с фотографии

Частные изменения, происшедшие в греческом строительстве храмов, легче всего проследить в дорическом стиле. Триглифный фриз, первообразом которого, по всей вероятности, был описанный выше тиринфский расчлененный алебастровый фриз (ср. рис. 196), с развитием окружающей колоннады перешел с антов на антаблемент этой последней и распространился на все четыре ее стороны. Вместе с тем микенская колонна превратилась в деревянную дорическую. Четырехугольная плита над капителью (абака) удержалась. Круглый вал превратился в скошенный снизу эхин. Желоб под ним, украшенный венком из стоячих, вверху отгибающихся листьев, в эпоху развитого дорического стиля еще долго сохранял свои очертания и украшения. Но колонны, сделавшиеся более толстыми и состоявшие из целых древесных стволов, соответственно своему натуральному характеру стали суживаться в направлении снизу вверх, а не сверху вниз, как в микенском искусстве (рис. 247). Деревянные колонны постепенно уступали место каменным, каннелированным. Что в этом случае образцом для греческих зодчих служили египетские протодорические каменные колонны (ср. рис. 121), ученые столь же часто утверждали, как и отрицали; но вообще это представляется возможным, если примем во внимание, что именно в рассматриваемую эпоху Египет начал вступать в сношения с греками.

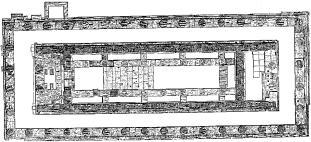

Рис. 248. План Герэона в Олимпии. По Дёрпфельду

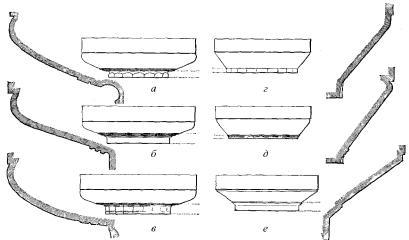

Полагают, что в Герэоне, храме Геры в Олимпии, мы обладаем доказательством того, что весь этот процесс развития шел именно таким путем. Как бы то ни было, это святилище Геры, высшей небесной богини, считается древнейшим из греческих храмов, от которого сохранились вполне согласующиеся между собой остатки (рис. 248). Его сооружение вполне основательно относят раньше VII в. до н. э. Окружающая его колоннада, в противоположность позднейшим храмам, стоящим на трехступенчатом основании, возвышается на основании лишь с одной ступенью. В ней было по 6 колонн на коротких сторонах и по 16 – на длинных. Она была такой значительной длины, какая позднее не часто повторялась. Некоторые из колонн, сделанных из мергелевого известняка (poros), – монолитные, большинство же их сложено из кусков; на одной из них 16 каннелюр, но на большей части – уже по 20. В капителях выказывается весь ход развития дорической капители. У более древних под весьма выпуклым эхином еще имеется желоб, но он вскоре исчезает, а эхин постепенно принимает почти прямолинейный профиль (рис. 249, а-е). Замечено, что деревянные колонны первоначальных храмов с VII столетия стали мало-помалу заменяться каменными. Действительно, Павсаний, известный греческий путешественник II в. н. э., лучшим истолкователем которого надо считать Вильгельма Гурлитта, сообщал, что еще в его время одна из колонн заднего портика Герэона была деревянной. Внутреннее помещение этого здания представляет весьма показательный пример того, как из боковых капелл храма развилось его разделение на три корабля, причем стены этих капелл, служившие также и для поддержки потолка, сносились, как только замечалось, что концевых колонн, когда они вполне круглые, совершенно достаточно для опоры потолочных балок. После этого длинный зал оказывался разделенным двумя рядами колонн, по восемь в каждом, на широкое среднее пространство и на две узкие боковые галереи. Первоначально плоская глиняная крыша была в VII в. до н. э. заменена двускатной крышей из кирпичных плит с фронтонными придатками (акротериями) из обожженной глины. Относительно происхождения этих акротериев фронтона Бенндорф произвел любопытные исследования, подтвержденные потом и продолженные Треем. Акротерии надо считать отделкой круглых передних концов цилиндрических деревянных балок, которые, будучи видны снаружи, проходили вдоль вершины малоазийских деревянных домов. Круглая форма древнейших фронтонных акротериев объясняется, таким образом, сама собой. Среди остатков терракотовых архитектурных частей олимпийского Герэона также найден дискообразный придаток крыши. Своим техническим исполнением и своеобразной окраской эти терракоты напоминают древнейшие микенские глиняные сосуды. Узор, уже несколько углубленный, иллюминирован белой, желтой и фиолетовой красками по матовому полированному черному или темно-красному фону. Встречается пластически грубо выполненный круглый столб с розетками. Плоские орнаменты состоят из кружков, чешуек, шахматных и зубчатых узоров. Проскальзывают также восточные плетенки из лент и волнообразные полосы. Однако растительные формы еще не встречаются.

Рис. 249. Развитие капителей колонн Герэона в Олимпии (от а до е). По Дёрпфельду (из сочинения Курциуса и Адлера "Олимпия")

Рис. 250. Развитие капителей архаических дорических колонн: a – из сокровищницы Атрея в Микенах; б – на Львиных воротах в Микенах; в – из Герэона в Олимпии; г – из храма С в Селинунте; д – из храма D в Селинунте; е – из эллинского храма в Тиринфе; ж – из святилища Кардиако, на о. Корфа; з – из храма Аполлона в Сиракузах; и – из сокровищницы сиракузцев в Олимпии. По Ноаку