Если мы снова зададим себе вопрос о происхождении всей орнаментики, с которой уже познакомились, то должны будем ответить, что выводить все украшения из одного источника было бы неправильно; мы видели, что они произошли отчасти от подражания природе, отчасти явились благодаря усовершенствованию техники, отчасти возникли вследствие символических представлений. Украсив самого себя, человек чувствует потребность украшать также свое оружие и утварь. Он не думает, откуда ведут свое начало украшения. Он смотрит и подражает тому, что ему нравится и кажется подходящим.

Рис. 34. Эхинит. По Неймайру

Первым источником всякого рода украшений мы считаем подражание природе. Нечего доказывать, что вся орнаментика, почерпнутая из животного мира, в особенности грандиозная орнаментика дилувиальной эпохи, имеет в основе подражание природе. Сама постановка вопроса о происхождении орнаментики касается преимущественно геометрических украшений, которые часто и, по нашему мнению, неправильно производятся исключительно от известных технических мотивов. Нельзя сказать, чтобы природа не давала никаких правильных геометрических образцов для подражания. Мы уже указывали на кристаллические образования в неорганической природе, между прочим на изумительные по своей правильности снежинки. Следует еще раз упомянуть об окаменелых низших породах животных, и тем настойчивее, что, если судить по многочисленным находкам, люди в рассматриваемые отдаленные времена вполне понимали декоративную ценность этих аммонитов (рис. 33), эхинитов (рис. 34) и даже белемнитов (рис. 35). Аммониты, просверленные для нанизывания, часто встречаются не только у обитателей дилувиальных пещер, но и в швейцарских свайных постройках; Клопфлейш утверждал, что он находил эхиниты в могилах каменного века как ценные приношения умершим. Одного взгляда на эти продукты природы достаточно, чтобы убедиться в том, что они могли служить образцами для орнаментики. На эхинитах мы видим красивые узоры, состоящие из кругов с круглыми пуговками в середине и из разнообразно расположенных линий; столь часто встречающиеся аммониты являются прототипами всяких спиралей; белемниты служат образцами заостренных круглых палочек.

Рис. 36. Узор на спине гадюки. С натуры

Рис. 35. Белемнит. По Неймайру

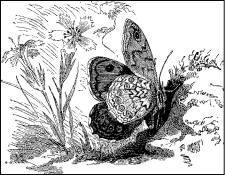

Но и мир неисчезнувших животных, которые столь близко наблюдали древние первобытные народы, изобилует всевозможными геометрическими образцами подобного рода. Не выходя за пределы североевропейского и среднеевропейского мира животных, укажем на узор, украшающий спину гадюки (рис. 36), и узор из зигзагообразной полосы, изображенный на орнаментированном бруске из Монгодье (см. рис. 7, е). Взгляните на круги, полукруги, параллельные линии на крыльях северной бабочки-махаона (рис. 37) или на концентрические круги и зигзагообразные линии на крыльях бабочки-мегеры (рис. 38); приглядитесь также к движениям змеи в траве и сравните их с извивами ручья, текущего среди полей, – и вам излишне будет спрашивать, откуда человек почерпнул такие формы, как зигзагообразные и волнообразные линии, как круги и спирали, с которыми нам пришлось встретиться еще в дилувиальном искусстве. Это указание, сделанное еще раньше появления большого сочинения Геккеля "Красота форм в природе", мы не намерены распространять перечислением более богатых и сложных, но более отдаленных форм, так как доказательным в настоящем случае может быть для нас только близкое к нам и общедоступное.

Мир растений также в изобилии представляет симметрические и правильно геометрические расположения линий. Примером такого расположения может служить чашечка любого цветка, каждый сложный лист, каждый хвощ. Вспомним уже упомянутый нами орнамент в виде еловой ветки или папоротника, который сравнивали также с рыбьими костями и птичьими перьями. Вспомним также те тростниковые стебли, треугольным разрезом которых выдавливались треугольники на мягкой глине сосудов, вспомним круглые и расщепленные ветки, отпечатки которых давали правильные фигуры. В Розгартенском музее, в Констанце, есть горшок, целиком покрытый отпечатками или подражаниями правильно перистого моха. Мы стоим здесь уже на рубеже орнаментов, развившихся благодаря технике.

Если при плетении и тканье из пересекающихся между собой волокон, прутьев или нитей образуются естественные образцы узоров, если отпечатки человеческих пальцев и ногтей на глине уже производят украшения, если спиральные линии, представляемые аммонитами и схожие с закрученной металлической проволокой, играют роль украшения, то во всех этих примерах мы видим настоящие технические основы орнаментики. Перенесение некоторых естественных форм в технику как форм декоративных происходило в раннюю пору. Это можно сказать, между прочим, о подражании ремню, вырезанному на одном гарпуне дилувиальной эпохи, конец которого как бы обвит узкой полосой (см. рис. 7, о); сюда же относятся отпечатки шнуров и подражания обвивающим сосуд лентам на гончарных изделиях позднейшей каменной эпохи (см. рис. 14); из украшений бронзовых рукояток мечей несколько более позднего времени сюда же относится подражание металлическим полосам и головкам гвоздей, посредством которых в более раннюю пору прикреплялись деревянная, роговая или костяная отделка плоских языкообразных рукояток мечей (см. рис. 21). Можно также допустить, что узоры, составленные из пересекающихся линий, впрочем лишь редко встречающиеся в рассматриваемую эпоху, во многих случаях происходят от плетения и ткания. Но несомненно, как справедливо указывает на то А. Ригль, ученые зашли слишком далеко, усматривая ткацкие мотивы в орнаментах самой разнообразной техники. Трудно допустить, чтобы мысль опутывать глиняные сосуды для красоты линейными узорами была внушена единственно корзинами, которые старше горшков, или же сплетенными из ситника или травы висячими сетками, в которых горшки помещались при своем обжигании над открытым огнем, потому что именно глиняные сосуды блестящей поры каменного периода, как указал Клопфлейш, не имеют такого рода украшений на своих наиболее выпуклых частях.

Рис. 38. Мегера. По Брему

Рис. 37. Махаон. С натуры

Символические украшения постольку не занимают особого положения, поскольку их внешние формы, как и формы всякой орнаментики, зависят от внешних впечатлений.

Если вообще допустить, что элементы геометрических украшений – треугольники, четырехугольники, круги, волнообразные, зигзагообразные и спиральные линии – не существовали с самого начала в представлении доисторического человека как отвлеченные математические формы, а были внесены в его воображение извне, то все-таки допущение это не исключает того, что геометрические украшения, однажды развившись, очень скоро стали повторяться и разрабатываться именно как геометрические формы и на той ступени искусства, которая ими пользовалась, превратились на самом деле в чисто геометрическую игру линий.

II. Искусство первобытных и полукультурных народов

1. Искусство первобытных народов, находящихся на ступени охоты и рыболовства

При исследовании начальной поры искусства тысячелетие может быть рассматриваемо как один день. Современные дикие народы – прямые наследники некогда существовавших доисторических народов. Народоведение высветило некоторые темные стороны доисторической эпохи. Народоведение и изучение доисторического периода разъясняют и дополняют друг друга. Для истории развития искусства изучение доисторического искусства культурных народов, впоследствии достигших совершенства, бывает нередко поучительнее, чем наблюдение художественного творчества диких племен, положение которых – спустились ли они с более высокой ступени или остановились на известной точке – всегда отличается или отсутствием, или, по крайней мере, скудостью развития. Но творчество диких народов дает нам возможность понять многие стороны первоначальной художественной деятельности, которые в доисторическом искусстве навсегда погружены во мрак. Если, например, относительно доисторических народов мы можем только предполагать, что у них наряду с каменными и бронзовыми произведениями искусства существовала богатая резьба по дереву, то увидим наглядное подтверждение этого в деревянных изделиях дикарей; если остатки красных красящих веществ, найденные при раскопке дилувиальных древностей Бретани, позволяют нам догадываться, что доисторические народы употребляли краску для украшения самих себя, то обычай дикарей иллюминировать собственное тело представляется очевидным подтверждением того, что эта традиция – одно из главных проявлений искусства в начальную его пору.