Поэтому все наши дальнейшие рассуждения будут касаться контактных теорий обоняния, и только их. Контактные теории, в свою очередь, делятся на 2 подгруппы в зависимости от того, химическим или физическим путем предположительно воздействуют контактирующие молекулы на обонятельные клетки.

Теории физического взаимодействия молекул пахучего вещества и органов обоняния в основном рассматривают внутримолекулярные колебания молекул веществ, воздействующих на рецепторы. Наиболее показательной в этом отношении является вибрационная теория Дисона-Райта.

Еще в 1937 году Дисон предложил три необходимых условия пахучести вещества: летучесть, растворимость и внутримолекулярные колебания, которые дают пик в спектре Рамана в области 3500–1400 см-1. Он предложил, что колебательные частоты молекул могут быть оценены, исходя из спектра Рамана. Основываясь на известных, ограниченных еще в то время данных, Дисон считал, что область 3500–1400 см-1 это частоты, чувствительные для обонятельной зоны. Поскольку слух и зрение включают восприимчивость к колебаниям определенной частоты, весьма логично, казалось бы, построить теорию запаха по аналогии. Хотя в то время эта теория и привлекла внимание, но была быстро забыта, поскольку не было обнаружено корреляции между колебаниями в области 3500–1400 см-1 и запахом.

Однако в 1956 году теория Дисона вновь была поднята Райтом. Райт полагал, что основная идея вибрационных частот, к которым восприимчивы обонятельные рецепторы, верна, но Дисон неверно выбрал интервал частот. Известно, что результирующее поглощение сложного колебания молекулы в целом лежит в области низких частот, и поэтому Райт предложил в качестве обонятельной зоны зону инфракрасных частот — от 500 до 50 см-1. Согласно этой теории, колебательные частоты определяют качество запаха, тогда как такие факты, как летучесть, способность к адсорбции (поглощению), растворимость определяют интенсивность запаха. Считается, что все молекулы обонятельного эпителия находятся в состоянии электронного возбуждения с запрещенным переходом в основное состояние. Молекулы пахучего вещества комбинируются с молекулами обонятельного эпителия (причем с определенным соответствием колебательных частот), меняют частоту колебаний молекул эпителия и стимулируют возвращение возбужденной молекулы в исходное состояние. Для объяснения разнообразных запахов должно быть несколько типов клеток обонятельного эпителия.

Основываясь на том, что нет примеров различия запахов оптических изомеров, Райт утверждал, что в основном в процессе обоняния играет роль физическое, а не химическое взаимодействие. Легкие различия в запахе некоторых оптических изомеров он относил к различной степени частоты. Измерение качества запаха при разведении, считал Райт, вероятно происходит потому, что запах состоит из нескольких более простых запахов, имеющих различные пороговые значения, а при низкой концентрации фиксировались только определенные компоненты.

В качестве экспериментальных подтверждений своей теории Райт приводил следующие: соединения, которые имеют запах горького миндаля, имеют сходные же низкочастотные спектры; синтетический мускус имеет поглощение в дальней инфракрасной области, где другие, немускусные соединения таких линий поглощения не имеют; и, наконец, имеется корреляция между низкочастотными колебаниями и биологической активностью полового притяжения насекомых.

Надо заметить, что вибрационная теория подвергалась справедливой критике, в особенности гипотеза о возбуждении электронов обонятельного эпителия. Достаточно привести пример: изотопные молекулы имеют одинаковый запах, хотя их колебательные частоты очень разняться. Но сам факт, что к вибрационной теории вновь вернулись после 20-летнего забвения, говорит о том, что в основе ее лежит рациональное зерно. Может быть, при более детальной разработке и более солидной экспериментальной базе к ней обратятся и в третий раз.

Что же утверждают сторонники контактной теории? В течение многих лет химики эмпирическим путем синтезировали огромное количество пахучих веществ как для парфюмерии, так и для своих собственных исследований, но вместо того, чтобы пролить свет на свойства, от которых зависит запах, эти вещества только увеличивали путаницу. Было открыто лишь несколько общих принципов. Например, было обнаружено, что добавление боковой ветви к прямой цепи углеродных атомов весьма усиливает запах духов. Сильный запах оказался также свойственным молекулам некоторых спиртов и альдегидов, содержащих от четырех до восьми углеродных атомов. Однако, чем больше химики анализировали химическое строение пахучих веществ, тем больше возникало догадок. С точки зрения химического состава и структуры эти вещества поражают отсутствием какой-либо закономерности.

Но как это ни парадоксально, само это отсутствие закономерности стало своего рода закономерностью. Например, два оптических изомера — идентичные во всех отношениях молекулы, кроме того, что одна является зеркальным отражением другой, — могут пахнуть по-разному. С другой стороны, в веществах, молекулы которых содержат бензольное кольцо из шести углеродных атомов, изменение положения группы атомов, связанных с кольцом, может резко изменить запах соединения, тогда как соединения, молекулы которых включают большое кольцо из 14–19 атомов, могут быть существенно перегруппированы без заметного изменения их запаха. Эти факты привели химиков к мысли о том, что, возможно, основным фактом, определяющим запах вещества, является общая геометрическая форма его молекулы, а не какая-либо деталь его состава или структуры.

В 1949 году Р. Монкрифф оформил эти идеи, предложив гипотезу, сильно напоминавшую догадку Лукреция 2000-летней давности. Монкрифф предположил, что обонятельная система построена из рецепторных клеток немногих отличных друг от друга типов, каждый из которых представляет отдельный «первичный» запах, и что пахучие молекулы оказывают свое действие путем точного совпадения их формы с формой «рецепторных участков» на этих клетках. Он предположил, что существует от 4 до 12 типов рецепторов, каждый из которых отвечает основному запаху. Его гипотеза являлась новым приложением концепции «ключа и замка», которая оказалась плодотворной для объяснения взаимодействия ферментов с их субъектами, антител с антигенами, молекул ДНК с молекулами РНК.

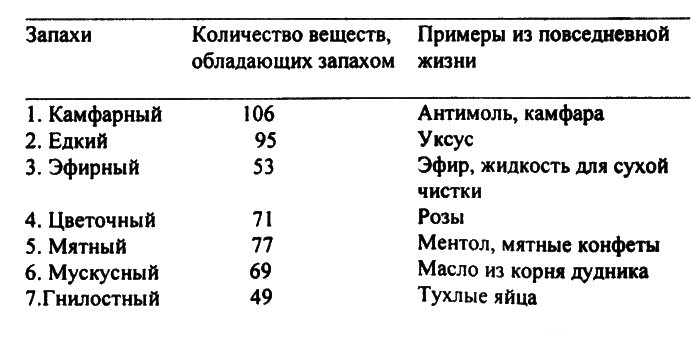

Дж. Эймур развил и детализировал теорию Р. Монкриффа. Потребовалось два усовершенствования: во-первых, установить сколько существует форм рецепторов, и во-вторых, определить размеры и форму каждого из видов рецепторов. Для установления количества видов рецепторов Эймур установил число основных запахов, считая, что каждый из них отвечает форме рецептора. Это было достигнуто при объединении 600 соединений, взятых из книги Монкриффа и Справочника Бельштейна, в группы на основе сходности запаха. На основании частоты встречающихся запахов, удалось выделить 7 запахов, которые можно было рассматривать как возможные первичные.

Из этих 7 первичных запахов может быть произведен любой известный запах при смешивании их в определенных пропорциях. Молекулы важнейших запахов могут совпадать только с одним видом рецепторов, тогда как молекулы сложных запахов должны подходить двум или даже большему числу видов рецепторов. Вероятность местонахождения молекулы соотнесена с числом форм подходящих рецепторов, поэтому важнейшие запахи встречаются реже, чем сложные.

Для того, чтобы воспринять семь первичных запахов, в носу, согласно теории Эймура, должно быть семь различных типов обонятельных рецепторов. Эймур представлял рецепторные участки в виде ультрамикроскопических щелей или впадин в мембране нервного волокна, каждая из которых имела своеобразную форму и величину. Предполагалось, что молекулы определенной конфигурации «вписываются» в каждый их этих участков подобно тому, как штекер входит в гнездо.