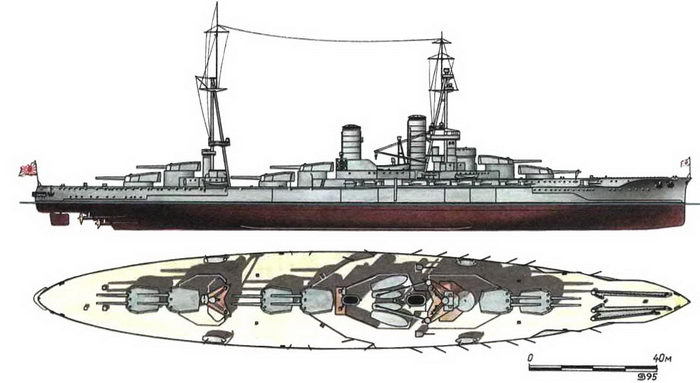

Линейный крейсер "Конго" накануне Первой мировой войны.

Впрочем, проект «Кавачи» по сути и являлся несколько увеличенным вариантом броненосца «Аки», с сохранением практически всех внешних признаков и внутреннего расположения, Принципиально изменилась лишь энергетика – на кораблях установили турбины, изготовленные в Японии по лицензии американских фирм. Броневой пояс в центральной части был утолщен до 12 дюймов, а часть 120-мм орудий заменена на 5-дюймовые. В общем первые претенденты на роль дредноутов на Дальнем Востоке оказались не слишком удачными: «пестрота» их вооружения бросалась в глаза. Помимо двух видов 12-дюймовок, они имели на бор- ~у еще 152-мм, 120-мм и 76-мм орудия, причем последние – также двух моделей! Скорость, несмотря на использование турбин, также оставляла желать лучшего, достигая всего 20 узлов. Но чтобы построить даже такие корабли, японцам пришлось напрячь все свои силы. И все же полностью справиться с задачей самостоятельно не удалось: почти четверть материалов пришлось везти из Англии и США.

Уже при постройке этих «полудредноутов» стало ясно, что такие корабли не смогут стать основой флота на ближайшие 15-20 лет. Требовалось радикальное решение. Неудивительно, что не имевшим должного кораблестроительного опыта японцам пришлось в очередной раз обратиться к своим главным друзьям и наставникам – англичанам. Поскольку доктрина японского флота предусматривала иметь равное количество линкоров и линейных крейсеров, следующая пара предполагалась именно в качестве наследников крейсеров Камимуры. Проект разрабатывался известнейшей фирмой «Виккерс» с учетом всех новейших технических решений, имевшихся в то время в британском флоте. В результате «Конго» – так назывался первый из четырех «горных вершин» – оказался к моменту вступления в строй более мощной боевой единицей, чем английский линейный крейсер «Лайон», на основе которого он и создавался. Подобное состояние дел вполне устраивало японских адмиралов, но вызвало небольшую бурю в британском парламенте, члены которого упорно не желали понять, почему иностранная держава, пусть даже и дружественная, должна иметь более качественные корабли, чем сама «владычица морей».

Главным «гвоздем» проекта стали орудия. Впервые в мире на борту дредноута установили 14-дюймовые пушки, дальность стрельбы которых ограничивалась лишь видимостью горизонта. Японцы быстро «приспособили» британский подарок, приняв его в качестве главного калибра для последующих своих линкоров. «Конго» оказался не только обладателем самых больших орудий, но и крупнейшим кораблем в мире: его полное водоизмещение превысило 32 тыс. т – вдвое больше предыдущего заказа японцев – броненосца «Катори», вступившего в строй всего на 6 лет раньше.

Но Япония не желала все время пользоваться милостью своих покровителей, которые медленно, но неуклонно становились соперниками в борьбе за влияние на Дальнем Востоке. Поэтому лишь первый корабль серии строился на верфях Виккерса. Второй линейный крейсер, «Хиэй», заложили на стапеле арсенала в Йокосуке. Он строился хотя и по английским чертежам, но японскими инженерами.

Проект огромного крейсера-дредноута произвел сильное впечатление, и было принято решение о постройке еще двух кораблей того же типа. Но все стапели государственных верфей, готовые к постройке столь крупных судов, оказались занятыми, пришлось впервые доверить постройку главных сил флота частным фирмам «Кавасаки» и «Мицубиси». И государственная верфь, и «частники» оправдали надежды: срок постройки столь больших единиц не превысил трех лет – всего на 4-5 месяцев больше, чем на самых передовых в то время заводах Виккерса.

Корабли вступили в строй в 1914-1915 годах. В это время в Европе бушевала мировая война, рождавшая новые проекты. Спустя год при Ютланде станет ясно, что защита спроектированных в Англии линейных крейсеров явно недостаточна. Поэтому вряд ли кто мог предположить, что эти корабли задержатся в составе японского флота на целых тридцать лет, активно участвуя в боях Второй мировой войны.

Проект «Конго» оказался поистине «золотым дном» для японцев, которые вскоре разработали на его основе линейный корабль. Он имел на вооружении все те же 14-дюймовые пушки, но за счет снижения скорости их число увеличилось с 8 до 12, а броневую защиту пояса удалось довести до 12 дюймов, хотя только на протяжении центральной части корпуса. «Фусо» и «Ямасиро» ознаменовали собой гигантский качественный скачок: всего через три года, прошедшие с момента вступления в строй неудачного «Кавачи», японские инженеры сумели создать очень совершенные линкоры, одни из сильнейших в мире. Специалисты сравнивали их с американскими современниками, отмечая, что хотя бронирование «Аризоны» и «Нью-Мексико», выполненное по схеме «все или ничего», обеспечивает лучшую защиту, но расположение 14-дюймовых орудий в двухорудийных башнях у японцев предпочтительнее. Спустя почти 30 лет в сражении в проливе Суригао сложилась ситуация, почти позволившая решить этот вопрос, если бы соотношение сил не было столь неблагоприятным…

Теперь Объединенный флот микадо имел в списках 4 линейных крейсера и только 2 современных линкора. «Перекос» следовало немедленно ликвидировать, и продолжение программы не заставило себя ждать. «Фусо» только приступил к испытаниям машин, когда на стапелях все тех же фирм «Кавасаки» и «Мицубиси» состоялась закладка двух новых линкоров. Проект «Исэ» являлся логическим развитием «Фусо». Все те же двенадцать 14-дюймовых орудий в спаренных установках расположили несколько по-иному, парами, что облегчило управление огнем и позволило более удобно разместить погреба боезапаса. Уже в ходе постройки 152-мм пушки противоминной артиллерии решили заменить на новые 140-мм орудия, также разработанные в Англии специально для низкорослых японских моряков, которым было тяжеловато «кантовать» 45-килограммовые шестидюймовые снаряды. Заодно с заменой орудий несколько изменилось и бронирование их казематов, а четыре вспомогательных установки остались вовсе без брони. За этот счет удалось увеличить зону борта по ватерлинии, защищенной 305-мм плитами. В общем, на «Исэ» удалось исправить большинство мелких недостатков, выявленных на прототипе.

Линейный корабль «Исэ», Япония, 1917 г.

Водоизмещение нормальное 31300 т, полное 36500 т, длина наибольшая 205,8м, ширина 28,7 м, осадка 8,8 м. Мощность турбин 45000л.с, скорость 23 уз.

Броня: главный пояс 305-203 мм (в оконечностях 102 мм), верхний пояс 203мм, казематы 152 мм, башни и барбеты 305-203мм, палуба 76-31 мм, рубка 305 мм. Вооружение: 12 356-мм, 20 140-мм и 4 76-мм орудия. Всего построено 2 корабля: «Исэ» и «Хьюга».

Вверху: сверхдредноут "Канада" – реквизированный британским Адмиралтейством чилийский "Алъмиранте Латорре".

ЭПИДЕМИЯ «ДРЕДНОУТНОЙ ЛИХОРАДКИ»

Эпидемия «дредноутной лихорадки», охватившая ведущие морские державы, быстро докатилась и до стран третьего мира. Новый виток гонки морских вооружений в Латинской Америке был связан именно с появлением нового типа линкоров. Первыми решили обзавестись дредноутами бразильцы. Надо сказать, что возможности для качественного усиления своего флота у них были: экономика Бразилии вступила в период бурного роста, и к числу добываемых в стране полезных ископаемых прибавился еще один полезный во всех отношениях продукт – золото. И морские деятели самой большой страны Южной Америки решили размахнуться. Им удалось добиться утверждения специальной судостроительной программы 1904 года, но еще пару лет пришлось похитить на то, чтобы договориться, какие именно короли следует закупить. Наконец, в 1906 году удалось прийти к решению, потрясшему весь мир. Бразилия заложила не больше и не меньше, чем флот из четырех дредноутов, причем самых мощных в мире! Если бы программа была выполнена, то бразильцы получили бы корабли нового типа раньше традиционных морских держав – например, Франции и России. Неудивительно, что в дипломатических кругах стали распространяться слухи о том, что южноамериканская республика выполняет всего лишь роль ширмы, а настоящим «потребителем» заказанных кораблей является одна из главных морских держав. Вот только какая из них? Англичане считали, что это их потенциальный противник – Германия, немцы – что корабли предназначены Японии или США, а остальные европейские страны – что это англичане умело маскируют свои притязания и не преминут включить в состав Гранд Флита еще парочку дредноутов. Но все были неправы: бразильцы хотели обзавестись ими сами. Тогда их могучий северный сосед – США – заговорил об «американском единстве». Соединенные Штаты Америки и Соединенные Штаты Бразилии стали рассматриваться как и чуть ли не равноправные военные партнеры. Правда расцвет бразильского морского могущества оказался недолгим, но обо всем по порядку. Контракт на постройку первой пары дредноутов английская фирма «Виккерс-Армстронг», на момент закладки в 1907 году «Минас Жераис» и «Сан-Паулу» действительно оказались самыми мощными кораблями мира, несущими по 12 двенадцатидюймовых орудий. Их постройка заняла всего около трех лет когда корабли вступили в строй, на стапелях Великобритании, Германии и США уже закладывались гораздо более сильные линкоры.