Итак, взрывчатое вещество должно содержать внутри себя атомы или молекулы, нужные для реакции. Понятно, что можно приготовить взрывающиеся газовые смеси. Существуют и твердые взрывчатые вещества. Они являются взрывчатыми именно потому, что в их состав входят все атомы, необходимые для химической реакции, дающей тепло и свет.

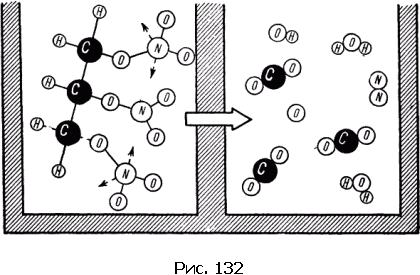

Химическая реакция, происходящая при взрыве, – это реакция распада, расщепления молекулы на части. На рис. 132 показана для примера взрывная реакция – расщепление на части молекулы нитроглицерина. Как видно на правой части схемы, из исходной молекулы образуются молекулы углекислого газа, воды, азота. В составе продуктов реакции мы находим обычные продукты горения, но горение произошло без участия молекул кислорода воздуха – все необходимые для горения атомы содержатся внутри молекулы нитроглицерина.

Как распространяется взрыв по взрывчатому веществу, например гремучему газу? Когда поджигают взрывчатое вещество, возникает местный нагрев. Реакция происходит в нагретом объеме. Но при реакции выделяется тепло, которое путем теплопередачи переходит в соседние слои смеси. Этого тепла достаточно для того, чтобы и в соседнем слое произошла реакция. Новые количества выделившегося тепла поступят в следующие слои гремучего газа, и так со скоростью, связанной с передачей тепла, реакция распространяется по всему веществу. Скорость такой передачи – порядка 20–30 м/с. Разумеется, это очень быстро. Метровая трубка с газом взрывается за одну двадцатую долю секунды, т.е. почти мгновенно, в то время как скорость горения дров или кусков углей, происходящего с поверхности, а не в объеме, измеряется сантиметрами в минуту, т.е. в несколько тысяч раз меньше.

Тем не менее можно назвать и этот взрыв медленным, так как возможен другой взрыв, в сотни раз более быстрый, чем описанный.

Быстрый взрыв вызывается ударной волной. Если в каком-либо слое вещества резко повышается давление, то от этого места начнет распространяться ударная волна. Как мы уже знаем, ударная волна приводит к значительному скачку температуры. Придя в соседний слой, ударная волна повысит его температуру. Повышение температуры дает начало взрывной реакции, а взрыв приводит к повышению давления и поддерживает ударную волну, интенсивность которой иначе быстро падала бы по мере ее распространения. Таким образом, ударная волна вызывает взрыв, а взрыв в свою очередь поддерживает ударную волну.

Описанный нами взрыв называется детонацией. Так как детонация распространяется по веществу со скоростями ударной волны (порядка 1 км/с), то она действительно быстрее «медленного» взрыва в сотни раз.

Какие же вещества взрываются «медленно», а какие «быстро»? Так ставить вопрос нельзя: одно и то же вещество, находящееся в разных условиях, может и взрываться «медленно» и детонировать, а в некоторых случаях «медленный» взрыв переходит в детонацию.

Некоторые вещества, например йодистый азот, взрываются от прикосновения соломинки, от небольшого нагревания, от световой вспышки. Такое взрывчатое вещество, как тротил, не взрывается, если его уронить, даже если его прострелить из винтовки. Для взрыва требуется сильная ударная волна.

Существуют вещества, еще менее чувствительные к внешним воздействиям. Удобрительная смесь аммиачной селитры и сернокислого аммония не считалась взрывчатой до трагического случая, происшедшего в 1921 г. на немецком химическом заводе в Оппау. Для дробления слежавшейся смеси там был применен взрывной способ. В результате на воздух взлетели склад и весь завод. В несчастье нельзя было упрекать инженеров завода: примерно двадцать тысяч подрывов прошло нормально и лишь один раз создались условия, благоприятные для детонации.

Вещества, которые взрываются лишь под действием ударной волны, а при обычных условиях устойчиво существуют и даже не боятся огня, весьма удобны для техники взрывного дела. Такие вещества можно производить и хранить в больших количествах. Однако для приведения этих инертных взрывчатых веществ в действие нужны зачинатели или, как говорят, инициаторы взрыва. Такие инициирующие взрывные вещества совершенно необходимы как источники ударных волн.

Примером инициирующих веществ может служить азид свинца, или гремучая ртуть. Если крупинку такого вещества положить на лист жести и поджечь, то происходит взрыв, пробивающий в жести отверстие. Взрыв таких веществ в любых условиях детонационный.

Если немного азида свинца поместить на заряд вторичного взрывчатого вещества и поджечь, то взрыв инициатора дает ударную волну, достаточную для детонации вторичного взрывчатого вещества. На практике взрыв производится при помощи капсюля-детонатора (1–2 г инициирующего вещества). Капсюль может быть подожжен на расстоянии, например при помощи длинного шнура (бикфордов шнур); исходящая от капсюля ударная волна взорвет вторичное взрывчатое вещество.

В ряде случаев технике надо бороться с детонационными явлениями. В двигателе автомобильного мотора в обычных условиях происходит «медленный взрыв» смеси бензина с воздухом. Однако иногда возникает и детонация. Ударные волны в моторе как систематическое явление совершенно недопустимы, так как под их действием стенки цилиндров мотора быстро выйдут из строя.

Для борьбы с детонацией в двигателях надо либо применять специальный бензин (так называемый бензин с высоким октановым числом), либо подмешивать в бензин специальные вещества – антидетонаторы, не дающие развиваться ударной волне. Одним из распространенных антидетонаторов является тетраэтилсвинец (ТЭС). Это вещество очень ядовито, и инструкция предупреждает шоферов о необходимости осторожно обращаться с таким бензином.

Детонации нужно избегать при конструировании артиллерийского орудия, Ударные волны не должны образовываться внутри ствола при выстреле, в противном случае орудие выйдет из строя.

XVI. Энергия вокруг нас

Как превратить энергию в работу

Человеку нужны машины, для этого надо уметь создавать движение – двигать поршни, вращать колеса, тянуть вагоны поезда. Движение машин требует работы. Как получить ее?

Казалось бы, этот вопрос мы уже обсуждали; работа происходит за счет энергии. Надо отнять у тела или системы тел энергию – тогда получится работа.

Рецепт вполне правилен, но мы еще не касались вопроса о том, как совершить такое превращение. Всегда ли возможно забрать энергию у тела? Какие для этого нужны условия? Мы сейчас увидим, что почти вся энергия, имеющаяся вокруг нас, совершенно бесполезна: она не может быть превращена в работу. Такую энергию никак нельзя причислить к нашим энергетическим запасам. Разберемся в этом.

Отклоненный от положения равновесия маятник рано или поздно остановится; запущенное от руки колесо перевернутого велосипеда сделает много оборотов, но в конце концов тоже прекратит движение. Нет исключения из важного закона: все окружающие нас тела, движущиеся самопроизвольно, в конце концов остановятся *15.

Если имеется два тела – нагретое и холодное, то тепло будет передаваться от первого ко второму до тех пор, пока температуры не уравняются. Тогда теплопередача прекратится, состояния тел перестанут изменяться. Установится тепловое равновесие.

Нет такого явления, при котором тела самопроизвольно выходили бы из состояния равновесия. Не может быть такого случая, чтобы колесо, сидящее на оси, начало бы вертеться само по себе. Не бывает и так, чтобы нагрелась сама по себе стоящая на столе чернильница.

Стремление к равновесию означает, что у событий имеется естественный ход: тепло переходит от горячего тела к холодному, но не может самопроизвольно перейти от холодного тела к горячему.