Так как между Шульбинским и следующим – Талицким – форпостами на расстоянии всех двадцати пяти верст простираются вдоль правого берега Иртыша сыпучие пески, то нам пришлось, во избежание тяжелого переезда через них, переправиться на левый берег реки Иртыша, имеющей здесь свыше 600 метров ширины, и ехать по этому берегу, поросшему осиной, серебристым тополем и талом, а также черемухой и татарской жимолостью. На всем протяжении до Талицкого форпоста местность была весьма живописна и уподоблялась естественному саду, украшенному широкой серебристой лентой Иртыша, извивающейся между берегами и островами, красиво поросшими высокими деревьями. На другой стороне реки виден был спускавшийся издалека по наклонной плоскости к Иртышу Шульбинский бор. Доехав до впадения слева в Иртыш степной реки Чар-гурбана (через двадцать верст от Шульбинского форпоста), мы вернулись на правый берег реки к Талицкому форпосту и, проехав в этот день еще одну станцию (24 версты), доехали в сумерки до Озерного форпоста, где и ночевали, а на другой день, 5 августа, на рассвете прибыли в Семипалатинск.

Глава вторая

Семипалатинск. – Встреча с Ф. М. Достоевским. – Путь к югу. -Аягуз. – Лепсинский форпост. – Семиреченский Алатау. – Арасан. -Копал. – Полковник Абакумов. – Чолоказаки. – Хребет Аламан. – Река Или. – Укрепление Верное. – Заилийский Алатау. – Вид на Тянь-Шань. – Озеро Иссык-Куль. – Река Чу. – Буамское ущелье. – Каракиргизы. – Возвращение в Верное. – Поездка в Кульджу. – Возвращение через Копал в Семипалатинск. – Вторичная встреча с Ф. М. Достоевским. – Возвращение в Барнаул

В Семипалатинске, где мне не было никакого дела, кроме посещения губернатора, так как я ему был рекомендован генерал-губернатором, и где город, как и ближайшие его окрестности, не представляли для меня интереса, я определил пробыть только сутки. При этом я встретил самый предупредительный прием со стороны губернатора, генерал-майора Главного штаба Панова, который, будучи предупрежден о моем приезде, выслал мне настречу своего адъютанта, блестящего армейского офицера Демчинского, любезно пригласившего меня остановиться у него, так как в Семипалатинске в то время никаких гостиниц не было. Но всего более обрадовал меня Демчинский деликатно устроенным сюрпризом: он мне представил совершенно неожиданно у себя на квартире одетого в солдатскую шинель, дорогого мне петербургского приятеля Федора Михайловича Достоевского, которого я увидел первым из его петербургских знакомых после его выхода из «мертвого дома». Достоевский наскоро рассказал мне все, что ему пришлось пережить со времени его ссылки. При этом он сообщил мне, что положение свое в Семипалатинске он считает вполне сносным, благодаря добрым отношениям к нему не только своего прямого начальника, батальонного командира, но и всей семипалатинской администрации. Впрочем, губернатор считал для себя неудобным принимать разжалованного в рядовые офицера как своего знакомого, но не препятствовал своему адъютанту быть с ним почти в приятельских отношениях. Надо заметить, что в Сибири вообще к находившимся уже на свободе ссыльным или поднадзорным начальство в то время относилось благодушно. Так, «завсегдатаем» у генерала Панова, составлявшим по вечерам постоянную его партию в вист, был медик, который вместе с тем наблюдал за слабым здоровьем губернатора. Когда вышел коронационный манифест Александра II, Панову было сообщено официально, что с этого медика, достигшего, по его представлениям, чина статского советника, снимается надзор полиции, о существовании которого губернатор узнал по этому поводу впервые, полагая, как он сказал мне в шутку, что со времени его назначения губернатором не медик состоял под его надзором, а наоборот, он состоял под надзором медика.

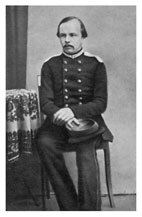

Федор Михайлович Достоевский – унтер-офицер. 1859 г. Фотография

Федор Михайлович Достоевский дал мне надежду, что условится со мной, при моем обратном проезде, посетить меня на моих зимних квартирах в Барнауле, списавшись со мной по этому предмету заранее.

Выехав из Семипалатинска 6 августа, я направился в своем тарантасе по почтовой пикетной дороге в город Копал. В это время путешественники не могли иначе ездить по этой дороге, как с конвоем от двух до пяти казаков. Станции по дороге состояли из выстроенных в степи на расстоянии от двадцати пяти до тридцати пяти верст один от другого домиков из необожженного кирпича и занятых пикетом из двенадцати казаков. Лошадей на этих станциях содержалось немного, а в случае необходимости они брались прямо из табунов кочующих вблизи киргизов. Пойманную в табуне тройку, не видевшую никогда упряжи, запрягали так, что лошадям завязывали глаза и ставили их лицом к тарантасу, а потом уже повертывали как следует и, когда все было готово, снимали с глаз лошадей повязки и пускали всю упряжку по дороге. Лошади мчались как бешеные по степи. Казак-кучер не старался даже их удерживать, но верховые казаки мчались по обе стороны тарантаса и только отгоняли тройку от опасных мест, соблюдая общее направление. Промчавшись таким образом верст десять, лошади, значительно утомившись, бежали уже ровнее и спокойнее, и ими легко было управлять.

Итак, 6 августа, около полудня, я подъехал с Демчинским к переправе через Иртыш, где нас уже ждал мой тарантас, прошедший через осмотр таможни, и где нас встретил Ф.М.Достоевский. Переправа была довольно продолжительная, потому что летом вместо одной их бывает две: одна через Семипалатинский рукав Иртыша, а другая – через самый Иртыш. Переехав через обе переправы, я простился со старым и новым своими приятелями, получив от них искренние пожелания успеха, и сел в свой тарантас, тронувшийся в путь в сопровождении четырех конвойных. Вид из-за Иртыша на Семипалатинск был привлекательнее внутренности города, состоявшего из некрасивых деревянных домов и растянутого вдоль берега реки. Направо торчали острые верхушки 5 или 6 некрасивых деревянных минаретов, а налево возвышались лучшие в то время каменные строения города: белый каменный госпиталь и единственная кирпичная православная церковь. Еще левее тянулась вдоль берега длинная казацкая слобода, состоявшая из таких же невзрачных деревянных домов, как и город. В то время (в 1856 г.) в городе было менее 9 тысяч жителей; к концу века число их почти учетверилось (до 35 тыс.). Не было в городе в то время и никаких древесных насаждений. Все заречное левое прибрежье Иртыша, песчаное и пыльное, имело вид совершенной пустыни, и только на островах реки были видны высокие деревья – осины и тополи.

Пространство между Иртышом и первым на моем пути Улугузским пикетом (26 верст) имело характер полупустыни. Почва была здесь песчаная, с галькой; необыкновенно редкая растительность состояла из ковыля (Stipa capillata) и полыни (несколько видов Artemisia), но появились уже некоторые характерные, чисто азиатские растения, в особенности из галофитов (солянок).

Вообще же Киргизская степь в Семипалатинской и Семиреченской областях оказалась совершенно непохожей ни на Ишимскую и Барабинскую, ни на степи южной России. В этом, по крайней мере, году (1856) Киргизская степь в начале августа еще не выгорела, и растительность ее сохранилась в полном блеске своих разнообразных цветущих травянистых растений, между которыми преобладали чисто степные среднеазиатские формы при полном отсутствии всякой лесной растительности. Зато в Киргизской степи часто попадались более или менее обширные солончаки со своей своеобразной растительностью. Иногда подымались настоящие небольшие горные группы и кряжи, состоявшие преимущественно из порфиров и покрытые также степной растительностью. У подножия этих гор иногда пробивались водные ключи и небольшие источники, но никаких текущих вод от самого Иртыша на большом пространстве до речки Аягуз я не встретил.