Нахожу весьма для нас знаменательным то, что дело наше, начатое в 1870 году, ныне переживает 26-й год официального существования. Четверть века мы работаем в одном направлении, не чувствуя ни усталости, ни разочарования и не сомневаясь в полезности нашего дела…

Члены Товарищества вступили в него в таком порядке: Мясоедов, Перов, Каменев, Саврасов, Аммосов, Аммон, Ге, Крамской, М. П. Клодт, М. К. Клодт, Прянишников, Шишкин, Боголюбов, Гун, В. Е. Маковский, Максимов, Брюллов, Савицкий, Куинджи, Бронников, Беггров, Киселев, Ярошенко, В. М. Васнецов, Литов-ченко, Лемох, Н. Е. Маковский, Репин, Поленов, Волков, К. Е. Маковский, Леман, Суриков, Неврев, Харламов, Кузнецов, Бодарев-ский, Дубовской, А. М. Васнецов, Светославский, Шильдер, Архипов, Левитан, Остроухое, Загорский, Лебедев, Степанов, Позен, Касаткин, Милорадович, Шанкс, Серов, Богданов-Бельский, И. П. Богданов, Корин, Ендогуров, Нестеров, Бакшеев, Орлов, Ко-станди.

За последние 10 лет в Товарищество вступили 23 члена. В настоящее время оно состоит из 42 членов и неопределенного, постоянно меняющегося числа экспонентов…То скромное дело, которому мы служим, оставит свой след и поможет русскому искусству возвратиться на родную почву, выработать свой язык, свои приемы, свое мировоззрение, без которых всякие стремления к высокому, идеальному и прочее останутся упражнениями в живописи, лишенными серьезного значения.

ВСПЫХНУЛ БЛЕСТЯЩЕЙ ЗВЕЗДОЮ

…то, что было у Васильева, а именно — поэзия, что и есть главное в искусстве, а в пейзаже в особенности.

М. М. Антокольский

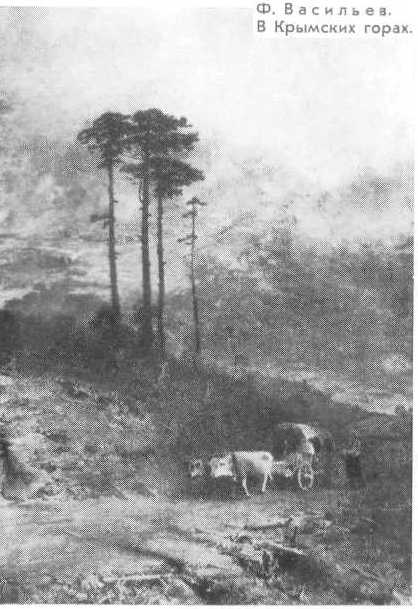

Федор Александрович Васильев (1850 — 1873) — ученик Крамского. Член Общества поощрения художников. Заболел туберкулезом, и уже в 23 года скончался. Автор проникновенных поэтичных пейзажей.

Человек импульсивный, задорный, задирающий, словно предчувствующий свои отмеренные годы, а потому торопящийся жить, но не впопыхах, а весело, с радостным шумом, стараясь и тем как будто себя утвердить, и о том заставить говорить… Поведение такое естественно: человек еще очень молодой, талантливый необыкновенно — это подтвердят первые же картины.

И что было ставить ему в упрек пристрастие к лимонного цвета перчаткам и блестящему цилиндру, когда он по первому зову мчался с приятелем — ни много ни мало, как перекричать водопад Иматру.

Что было упрекать его, когда он с детства не знал сытости, а видел каждый рубль, да что там — каждую копейку в некоем ореоле и сам сызмальства тянул лямку труда подневольного, ради денег: то разнося письма, то помогая реставрировать картины…

Что раздражаться некоторым фатовством и дендизмом этого якобы "хохотуна-весельчака", отставного члена "Общества вольных шалопаев", отпускающего насмешки, подчас и несправедливые…

Будь он только таким, отшатнулся бы от него великий правдолюбец и правдоискатель среди художников русских — И. Н. Крамской. Да, отстраняясь, присмотрелся повнимательнее и простил молодому художнику Федору Васильеву его предерзостность и некоторое тщеславие. Узнал его ранимую душу, открыл в нем радость живописца: "…прихожу в восторг от прекрасных деревьев". За внешней бравадой разглядел баррикады, которыми юноша ограждался от внешнего сурового, неприглядного мира. Баррикады буффонады, смеха, задора. За ними скрывался тот Васильев, портрет которого Крамской и написал: скуластый, серьезный — сквозь напряженную задумчивость проглядывает трепетная и даже робкая душа, вглядывающаяся в мир настороженно, даже как-то беззащитно.

Таким увидел его Крамской и полюбил. И восхитился природным, столь уверенно, на удивление, зреющим талантом, — ведь Васильев в Академии художеств не учился, за что чиновники канцелярий от искусства ругали его самоучкой.

Конечно, он многому учился сам, посещал вечернюю рисовальную школу Общества поощрения художников, изучал творчество Шишкина и Крамского. Но все же не оставляет впечатление: Васильев-художник возникает вдруг, как из пены рожденный, — настолько по-новому он понимает и пишет русский пейзаж. Настолько неудержимо богатым и расточительным был его талант, которым, казалось, не дорожил, не знал ему меры, не лелеял, не холил, но расходовал беспощадно, словно взмыленных лошадей гнал, будучи убежден, что на следующей станции ждет свежая тройка. Вспомните рассказ Репина, ужаснувшегося, когда Васильев стал срезать уже готовые, так поразившие Репина своей красотой купы облаков… Срезал он их с полотна, как будто небрежно, походя, а на самом деле уверенно, чувствуя: это не то еще, что в душе запечатлелось. Громадный талант рождал громадную взыскательность. "Казалось бы, — писал Крамской, — все места заняты… но искусство беспредельно, приходит новый незнакомец и спокойно занимает свое место, никого не тревожа…" Это и верно, да не совсем. Не так уж спокойно Федор Васильев занял свое место, да и потревожил многих, в том числе учителя и родственника своего — Ивана Ивановича Шишкина, считавшегося тогда классиком эпического пейзажа. "Потревожил" — определение мягкое. Васильев ворвался вихрем, пошатнул устоявшиеся понятия и открыл живую, "дышащую" прелесть русской природы. Обычно его предшественником называют хорошего русского художника Сильвестра Щедрина, но последний писал почти исключительно итальянские пейзажи в их классической композиции: часть города, гавань, море, облака… Правда, если не обращать внимания на видовые аксессуары, южные белые дома, распятия, разноязычную толпу на пристани, — и у Щедрина можно разглядеть намек на пейзаж настроения, великим мастером которого нарекли Федора Васильева. И все же только напмек…

Васильева именовали романтиком, а он был скорее ведуном — ведал о том, о чем другие и не подозревали. Приходил к природе, когда она разговаривала наиболее откровенно, драматично, являла свои тайны, свой характер, — в переломные моменты бытия. Его пейзажи-откровения стали доверительным диалогом человека и природы.

Восемнадцать лет, а он уже признанный пейзажист. Молод, а жаден. Молод, а понимающ: красоту следует впитывать, собирать, зарабатывать. На ходу замечает и забирает с собой "огромный кусок радуги", "ветлы и избы", "скот и людей". Для него — "вся жизнь наружу!". Как сквозь магический кристалл открывал для себя то, мимо чего другие проходили равнодушно.

И вот появляется "Оттепель" — ей присуждается первая премия на конкурсе Общества поощрения художников.

…Просыпаются и земля и небо. Облака, еще не оформившиеся, тянутся, почти задевая землю. Темнеет уводящая вдаль дорога среди уже не белого, но еще не сдающегося буреющего снега. Все только начинается. Ветер обнажает зябкие кусты. Согнувшийся путник с ребенком минуют бедную избенку, придавленную снежным покровом, — неведомо, сколько им еще брести по бездорожью, по чернеющей грязи. Движется облачная тень, придавая полотну глубину. Ощущение печали, какой-то безысходности. Смотришь — и нет радости, а оторваться от картины трудно, словно слышишь печальную, но удивительно красивую песню… так мягки линии, так нежны краски, — чудится за всем этим неяркий, разгорающийся свет. Своим спокойным, раздумчивым тоном картина контрастировала с написанным ранее, полотном "Перед дождем", где все насыщено ожиданием грозы: темное небо, встревоженные птицы, расшумевшиеся деревья. Буйные, яркие блестки света и пятна тени изменили цвета, они вспыхнули неестественно, "раскаленные" до предела: запылала рубашонка на мальчишке, деревья засверкали золотом, гуси обернулись белыми-пребелыми лебедями… Васильев показывает нам русский пейзаж — "прозу, превращенную в фантастику", — отличающийся богатством цветовых характеристик, необычайно выразительной динамикой, живой светотенью, цельностью общей гаммы красок.

Обрушивается болезнь. И еще более резко, чем прежде, встает перед Васильевым вопрос: "Что такое художник? Что такое человек? Что такое жизнь?" Уже не имея сил возводить баррикады самозащиты и вовремя прикрываться маской, он только принимает удары. И снова деньги! Деньги! Они все необходимее: их съедает дача в Крыму, где поселяется художник, съедает болезнь, необходимость содержать мать и брата. Васильев вынужден идти на нравственные компромиссы и выполнять заказ великого князя- украшать ширмы. Совершает насилие над собой, чтобы писать этакую "мерзость" для князя. Наконец создает "несчастную картину" — "Эрик-лик". И даже безгранично любящий его Крамской, отчетливо понимая отчаянное положение своего младшего товарища, сокрушенно разводит руками, стараясь хоть как-то смягчить свое отрицательное мнение. А что смягчать? Тот и сам знал: плохо. Но в глубине души надеялся: мерзость, конечно, а может, талант все же вывезет. Талант не вывез. Вдали от друзей и выставок художник порой, терял критерий мастерства. Но все искупает лихорадочная работа в "неограниченном царстве" — в тесной квартирке, пронизанной сквозняками. В чем-то уступая, он все же до последних дней держится как боец, не расстается с надеждой, не выпускает кисти из рук — как нить, привязывающую к жизни. А ведь в его неограниченном царстве-квартирке нельзя "писать сразу… массами", но только "по частям, до того мелким, что картина иногда делается похожа на ситец…". Не квартира — клетка, из которой он вырывается все реже и реже.