— Днем припекает солнце, а утра уже зябкие.

— Я один послушаю. Чуть что — затрублю. Пойди погрейся, Микула Бермятич.

— И то пойду. На башне будто теплей, а тут место открытое. А ты слушай, Иванко, слушай здесь. Чуть что — труби… Ох, спина затекла…

Сколько Иванко ни слушал, звуки не повторились. Уже в присёлке запели жалейки и пастухи погнали стада на пастбище. Уже бабы прошли на поля с унылой песней и восходящее солнце заиграло на изогнутых серпах. Вот проснулся посад, и бабы, стуча ведрами, пошли за водой. Из открытых дверей землянок повалил черный дым от затопленных очагов. Застучали топоры, заскрипели, покачиваясь, тяжелые станки гончаров. В одной рубахе из землянки ложкаря вылетел его брат полоумный и запел нехорошую песню, пристукивая ложками, зажатыми в пальцах. Вслед за ним выскочил ложкарь, отнял ложки и увел брата вниз по ступенькам землянки. Вот на дороге показался коробейник. Он нес на спине большой короб и подпирался клюкой. Короб был так велик, что коробейника и не видно было, а казалось — короб сам идет о трех ногах. За ним следом выбежала из землянки женщина, что-то закричала и юркнула в соседнюю землянку. Коробейник взошел на мост и остановился у ворот детинца. Ворота открылись, и стайка женок, идущих по воду, высыпала оттуда. И над жилищами в детинце уже потянулись струйки дыма. А на гончарном конце посада, на склоне рва, гончары разжигали горны для обжига посуды и, словно муравьи, по двое тащили туда доски, уставленные сырыми горшками. Послышалось конское ржанье. По дороге ехал всадник, и на широких боках его лошади вздымались переметные, туго набитые сумы. Всадник проехал в ворота детинца. На посаде женщины забегали от соседки к соседке. Ребята заголосили. В детинце заплакал ребенок. По дороге один за другим проехало три воза с высокой поклажей. Деревянные колеса возов, вертясь, визжали. Сквозь рваную дерюгу покрышек сверкала белая соль. Волы ступили на мост и под крики возчиков двинулись к воротам детинца.

«Куда это они все едут? — подумал Иванко. — Со всех сторон едут. К чему бы это?» И вдруг вспомнил, что и прошлый год в это время в Райках был большой торг.

— Гости приехали! — закричал он.

На валу ему делать было нечего, голосники молчали. Ворота детинца были широко открыты. По дороге ручьем текли пешие и конные торговцы и покупатели. И Иванко тоже побежал к воротам.

— Гости приехали, как быть? — спросил Микула Бермятич. — Ворота настежь. Ломится в них жданный и незваный. Как быть, если нагрянут половцы?

— Все это ложь и напрасная тревога, — сердито ответил господин Глеб. — Налгал мальчишка, а мы, старые дурни, всполошились. Если б половцы готовили набег, давно бы здесь были. А нынешней ночью слушали мы, развесив уши, как мужики из Галича соль везут. Понапрасну тревожились.

— Глеб Ольгович, да откуда же ты знаешь, что понапрасну? Мужики из Галича, а половцы с Дону. Может статься, мы и тех и других слыхали?

— А может статься, ни тех, ни других. Шутишь, Микула? Разведчик вернулся, которого я в степь посылал, Овлур. Только что я спустился с вала, а он уже сидит у моей двери, дожидается.

— Что ж он разведал?

— А ты сам его расспроси.

Вошел Овлур, и господин Глеб, благожелательно взглянув на него, сказал:

— Повтори, что мне рассказывал.

Овлур нехотя, словно деревянный, повернулся к Микуле Бермятичу, заговорил:

— Я обшарил всю степь на день пути — нигде и следов-то половецких нету. Все тихо. Никто мне не повстречался, лишь гости с товарами из восточных земель. Я их расспросил, но и они с половцами не повстречались.

Однако же Микула Бермятич не был доволен рассказом.

— Ведь порешили на два дня пути высылать разведчика, а этот вернулся, когда и одни сутки еще не прошли.

— Господин, хоть бы неделю искал, ничего бы не нашел, — вяло возразил Овлур. — Ведь мне степь знакома. Следами да приметами, звуками да знаками все мне откроет. Издали чую я терпкий дым костров, крепкий запах коней, сладкий дух пара над кострами. Кабы шли на нас половцы, знал бы я про то еще в тот день, когда пришел сюда этот бродяга со лживыми вестями. А как почуял бы я половцев, тут же и пришел доложить о том господину и проник бы в горницу, кто бы у дверей ни стоял.

— Не пойму я, что ты говоришь. Кто стоял у двери?

Овлур вдруг поднял руку и приложил к своей щеке, будто все еще горела она от невыносимой обиды. Он медленно потирал щеку, будто пытаясь стереть пятно несмываемое, и щека все бледнела и бледнела, а глаза загорались ярой злобой. Опустив веки, Овлур сказал угрюмо:

— Никого у двери не было.

— Откуда ты знаешь? Значит, ты приходил? Значит, ты почуял половцев?

— Не приходил я. Нету половцев.

— Да что ты пристал к нему, Микула? — вмешался господин Глеб. — Не приходил он ко мне.

— А все же забирает меня сомнение, — сказал Микула. — Где же половцы?

— Где ж им быть! Где все эти годы были — за Доном.

— Так ли, господин?

— Микула, сам размысли. Кому больше веры — человеку, который вот уж двадцать лет мне предан, коего ни я, ни кто другой ни разу ничем не обидел, который всегда служил мне правдой и незачем и не за что ему меня обманывать, или бродяге, прибежавшему вчерашний день неизвестно откуда. Понапрасну мы тревожились. Лишнюю стражу снять. А мальчишку этого у Макасима отобрать и сечь на площади плетьми. Но помни, Микула, про водяные ворота. Какой это вор туда повадился? Ты все же доглядывай за ними хоть изредка.

Тут в горницу вбежала госпожа Любаша с головой непокрытой, закричала:

— Богатые гости на торг приехали!

Но, увидев Микулу и ковуя, от стыда прикрыла голову обеими руками и быстро вышла. Микула, поклонившись, тоже вышел.

На площади будто вихрь крутился. Пылища, волы мычат, молотки стучат. Пронзительными голосами ребятишки орут:

— Гости приехали! Гости приехали!

Часть вторая

Глава I

ТОРГ НА ПЛОЩАДИ

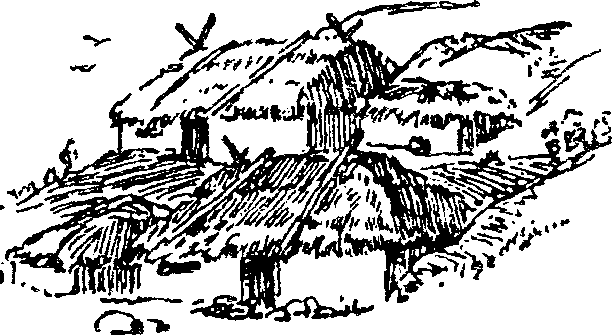

Никогда еще не было в Райках такого богатого торга. Не только местные купцы расторговаться рады были заготовленными изделиями и не одни окрестные смерды прибрели запастись нужным товаром. С разных сторон пришли коробейники — и не один, и не два, а много больше. И чего раньше ни разу не бывало — завернули богатые гости-купцы по дороге из Киева в иноземные края.

Не то чтобы гости боялись половцев. У каждого из них всегда рядом с весами был меч при бедре и нож на поясе. Многие и сами были не хуже разбойников: их грабили — и они при случае грабили. Но погоня за добычей — что игра в кости: сегодня по шею в золоте, а завтра гол, как сокол. Хорошо еще, если кости целы, а самого с веревкой на шее не угнали, чтобы продать в рабство на рынках Византии или Хорезма.

А в этот раз ехали гости богатые, люди пожилые, товары везли редкие, кони у них были тяжко гружены. Когда вечером на привале разложили они костер, прискакали на огонь купцы, ехавшие с юга. Были они на взмыленных конях, половина поклажи брошена, чтоб коням легче бежать. Купцы рассказали о том, как дорогой в степи натолкнулись они на погорелое место. Угли на пепелище еще тлели, и средь развалин лежали пронзённые стрелами тела немногих защитников этой отдаленной заставы. Еще подальше увидели они следы стойбища, заметались, забоялись кровавой встречи, вихрем унеслись от страшного места подалее. Ночевать купцы решили все вместе. На ночь выставили сторожей, а наутро расстались. Те, кто спешил в Киев, продолжали свой путь. Те, кто ехал из Киева, подумав да погадав, не решились на свое счастье надеяться, понадеялись на быстрые ноги. Не прямым путем пошли, а окольной дорогой. И завела их эта дорога прямо в Райки.

Словно грибы после дождичка, выросли на площади столы и палатки с товарами, и уже ходили среди них бойкие посадские женки, продавали в деревянных мисках хлебы, с медом и маком творенные, и жирные мясные пироги. Откуда ни возьмись, появились кувшины с медом и пивом, и уже кое-где слышались пьяные песни. Нищие и калеки собрались у ворот, и слепой гусляр, щипля пальцами струны, запел: