Это мнение министра финансов было утверждено Николаем I, и экспедиция Путятина была отменена. Вследствие такого решения Николая I министр иностранных дел граф Нессельроде писал председателю Главного правления Российско-Американской компании контр-адмиралу барону Ф. П. Врангелю:[48] 1) чтобы он озаботился отправлением из колонии за счет казны благонадежного судна в лиман реки Амур с целью положительного дознания, в какой степени и для какого ранга судов возможен вход в Амурский лиман и в реку с моря; 2) уведомил бы его, для доклада императору, к какому времени это судно для исполнения такого поручения может быть готово и отправлено из колонии и сколько, приблизительно, будет стоить казне эта экспедиция, могущая положительно разрешить упомянутый вопрос. Граф Нессельроде вместе с тем объяснил барону Врангелю, что это должно быть произведено без огласки и что акционеры Компании не должны знать об этом. На это барон ответил, что судно может быть послано из колонии не ранее весны 1846 года и что он, вполне ценя доверие к нему правительства, примет все меры для точного исполнения воли императора; что же касается стоимости экспедиции, то она, вероятно, не превысит 5000 рублей. В заключение барон объяснил, что он вполне уверен, что главный правитель колонии капитан 2-го ранга Тебеньков, на которого ныне возлагается снаряжение из колонии судна, примет также и со своей стороны все необходимые меры.

Вследствие этого отзыва граф Нессельроде препроводил барону Врангелю утвержденную Николаем I инструкцию[49] командиру того судна, которое будет назначено для исследования лимана и устья реки Амур. В этой инструкции говорилось: «Главная цель ваша заключается в тщательном исследовании устья реки Амур, о котором существует мнение, что вход в него из-за наносных песков не только затруднителен, но и невозможен даже для самых мелкосидящих шлюпок, то есть что река как бы теряется в песках. Для удостоверения этого повелевается:

1) судну избрать на севере удобный для якорной стоянки пункт, ближайший к устью реки, и из него производить на гребных судах исследование;

2) в случае запроса китайцев: зачем пришло судно? – отвечать, что бури, ветры и течения нечаянно его сюда занесли;

3) людям, отправленным на гребных судах, говорить, что пришли около реки наловить рыбы;

4) ласкать и одарять туземцев, на случай же неприязненных с их стороны намерений – гребным судам держаться, по возможности, соединенно, так, чтобы они могли взаимно помогать друг другу;

5) флаг иметь какой-либо разноцветный, чтобы китайцы не могли подозревать, что судно русское, и чтобы через это не подать повода к каким-либо с их стороны на нас неудовольствиям, ибо правительство желает сохранить с ними тесную дружбу;

6) описать лиман реки Амур, залив между Сахалином и матерым берегом и соседственный с лиманом юго-восточный [юго-западный] берег Охотского моря, до Удской губы. Для соображения же при описи этого последнего берега прилагается карта оного, составленная академиком Миддендорфом, а равно и карта пути с этого берега в Забайкалье;

7) донесение о действиях своих, а равно журналы и карты отправить из Аяна на имя председателя Главного правления Компании барона Врангеля».

На докладе графа Нессельроде о проекте инструкции император отметил: «Принять все меры, чтобы паче всего удостовериться, могут ли входить суда в реку Амур, ибо в этом и заключается весь вопрос, важный для России».

Эта инструкция, препровожденная графом Нессельроде барону Врангелю к точному исполнению, была отправлена к Завойко в Аян 5 марта 1846 года. Она вполне обнаруживает ошибочные понятия, какие имелись тогда о Приамурском крае, и объясняет политику нашу на отдаленном Востоке. Наконец, она указывает и на то, что от графа Нессельроде и барона Врангеля, не стесняясь никакими расходами, требовалось верно и положительно разрешить, какого именно ранга суда могут входить в реку Амур. В какой мере это важное для России по своим последствиям поручение, возбужденное императором Николаем I, было исполнено, мы увидим ниже, а до того считаю не лишним сказать несколько слов об основании Аяна.

В Охотске Российско-Американская компания имела свою факторию, к которой один или два раза в лето приходило из колонии и ее Курильского отдела судно с мехами. Круг действия этой фактории заключался в отправке мехов в Иркутск и посылке в колонию различных продовольственных запасов и других вещей. Положение фактории около правительственного порта было выгодно для Компании, потому что ей не надо было содержать значительного числа людей и гребных судов, необходимых для выгрузки и нагрузки судов Компании: во всех подобных обстоятельствах и других случаях фактория могла обращаться к средстам порта. Сверх того, Компании не нужно было затрачивать значительного капитала для содержания и исправления дороги в Якутск, так как эту дорогу содержало правительство. По этим причинам перенесение Охотского порта всегда было связано с вопросом о перенесении вместе с ним и компанейской фактории. За представлением начальников Охотского порта о переносе его всегда следовало представление начальников фактории в Главное правление Компании о переносе и фактории вместе с портом. Но так как правители этой фактории были чужды морского дела и так как правительство не находило другого места для порта, кроме

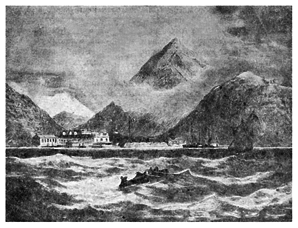

Аянский залив и порт в середине XIX в.

Старинная гравюра

В. С. Завойко

Охотска, то и фактория оставалась тут же, а Компания, имея в виду выгоды быть вблизи правительственного порта, не обращала внимания на представления начальников своей фактории.

В 1843 году правителем этой фактории был назначен лейтенант В. С. Завойко (женатый на родной племяннице председателя Главного правления Компании барона Врангеля), и ему, как морскому офицеру, поручено было рассмотреть дело о перенесении фактории и представить об этом свои соображения. Начальником Охотского порта был тогда капитан 1-го ранга Вонлярлярский – человек деятельный, весьма знакомый с недостатками Охотска и с берегами Охотского моря и заинтересованный вопросом о переносе Охотского порта. Завойко предложил Вонлярлярскому вместе с факторией перенести порт из Охотска в Аянский залив. Вонлярлярский отклонил это предложение на том основании, что помянутый залив не представляет удобств для порта, ибо, во-первых, он открыт; во-вторых, суда на воде зимовать там не могут; в-третьих, время навигации к этому заливу столь же коротко, как и к Охотску; и, в-четвертых, к этому заливу надобно будет устраивать дорогу из Якутска, что сопряжено с большими расходами и затруднениями, как показал уже опыт Фомина. Наконец, он высказал, что не только в окрестностях Аяна, но и на берегах Охотского моря нет строевого леса, необходимого для исправления и постройки судов, в чем в Охотске не ощущалось недостатка (по рекам Охоте и Кунтую лес беспрепятственно сплавлялся в Охотск). В Аяне, кроме того, большой недостаток в рыбе, столь необходимой в этом крае, тогда как в Охотске она водится в изобилии. Несмотря, однако, на эти справедливые доводы о неудобстве для порта Аянского залива, лейтенанту Завойко все же было разрешено Главным правлением Компании перенести сюда факторию. В том же 1843 году, с помощью служивших в Компании Д. И. Орлова и якутского мещанина Березина, Завойко перенес факторию в залив Аян, и бароном Врангелем исходатайствовано было у правительства даровать ему те же права, какие даровались главным правителям колонии. Таким образом, из начальника Охотской фактории (до Завойко начальники обычно были из мещан), Завойко в Аяне сделался почетным административным лицом и из лейтенантов в Охотске, с перенесением фактории в Аян, был произведен в капитаны 2-го ранга. Этот перенос фактории в залив Аян был весьма чувствителен для акционеров, ибо устройство дороги между Аяном и Нельканом и вообще сношения с Якутском и содержание ее, а равно увеличение числа команд и судов при фактории потребовало немалых расходов. Дабы избавиться от дальнейших затрат, Главное правление Компании и люди, заинтересованные в ней, начали представлять правительству и распространять в обществе слух о великом значении Аяна в будущем: говорили, что только он будто бы может быть главным нашим портом на востоке. Правительство соласилось с этим и приняло на счет казны и содержание и окончательное устройство Аянского тракта. Аян усилили казенной командой и переименовали в правительственный порт; на горький опыт Фомина не обратили внимания. По представлению Завойко была заселена река Мая и путь между Нельканом и Аяном и затрачено снова много денег. Население по Мае вымирало, и Аян оставался той же ничтожной деревней, какой и был; сообщение его с Якутском было то же самое, как и Якутска с Охотском. Вред, происшедший от внимания правительства к Аяну и от сопряженных с этим расходов, был весьма велик, ибо это отвлекало правительство от Приамурского края и служило поводом людям, не сочувствовавшим Амурскому делу, представлять императору, будто бы Аян составляет все, что только нам можно желать на берегах отдаленного нашего Востока, и что ввиду этого нам решительно не стоит обращать внимание на Приамурский край, который должно предоставить Китаю и тем еще более утвердить наши дружеские отношения с Китайской империей. Вот история Аяна.