2

«Это внезапное вымирание»

Вопрос о причине

Мир, в котором мы живем сегодня, – его география, климат, живая природа и мы сами – все это формировалось и многократно изменялось на протяжении последних 2,6 млн лет (табл. 1). Это был мир мегафауны четвертичного периода (см. илл. 2.1–2.4), «самые огромные, самые свирепые и самые необыкновенные» представители которой в итоге таинственным образом исчезли, о чем и писал современник и собрат-ученый Чарльза Дарвина эволюционист Альфред Рассел Уоллес (его слова послужили эпиграфом к данной книге). Если сравнить исчезновение этой группы животных с другими крупными вымираниями, то можно обнаружить несколько странных особенностей.

Во-первых, необычное распределение во времени и пространстве. Вымирание происходило на большинстве континентов и на многих островах, но в каждом месте в свое время. Некоторые события были масштабнее других, но не было единовременной катастрофы по всей планете, как это случалось во время массовых вымираний в более далеком прошлом. В некоторых случаях исчезновение видов происходило очень быстро, всего за несколько десятилетий или столетий. В других случаях скорость вымирания была непостоянной или вымирание просто продолжалось слишком долго без очевидных причин. Важно отметить, что в любых случаях, где бы и когда бы ни происходило такое вымирание, его масштабы были намного выше фонового уровня. Фоновый уровень вымирания обусловлен очень медленным, абсолютно естественным процессом убывания отдельных видов, подобно тому как умирают отдельные особи, когда приходит их срок.

Во-вторых, пострадали исключительно наземные позвоночные – по крайней мере, мы так считаем. Морские позвоночные в значительной степени избегали вымирания вплоть до последних 500 лет – следовательно, фактор, приведший к уничтожению наземных животных, не распространялся на морских обитателей. Почти не известны жертвы среди беспозвоночных в этот период, однако еще неясно, так ли это или мы просто недостаточно внимательны к судьбе тех, кто не так обаятелен и лишен внутреннего скелета.

В-третьих, здесь опять любопытную роль играет размер. Одна из самых странных особенностей вымирания, происходившего в недавнем времени, заключается в том, что серьезнее всего пострадали виды, представители которых отличались наиболее крупными размерами (рис. 2.1). По этой причине часто используют термин «вымирание мегафауны», хотя пострадали не все крупные виды и там, где происходило это вымирание, в той или иной степени были затронуты и виды некрупных существ. У меня нет возражений против такого названия, так же как и против того, что пятое великое массовое вымирание (мел-палеогеновое) часто называют «вымиранием динозавров» несмотря на то, что нептичьи динозавры были лишь небольшой частью видов, исчезнувших 66 млн лет назад{5}. В недавнее время размер животного имел большое значение: по этому показателю можно было предсказать, кто из фауны планеты выживет, а кто нет. В действительности не размеры как таковые, а общие физиологические особенности крупных млекопитающих, такие как низкий темп размножения и долгое созревание, делают их при определенных обстоятельствах подверженными угрозе вымирания{6}. Но в любом случае «вымирание редко размножающихся» звучит не так эффектно, как «вымирание мегафауны», поэтому я и дальше будут придерживаться привычного названия.

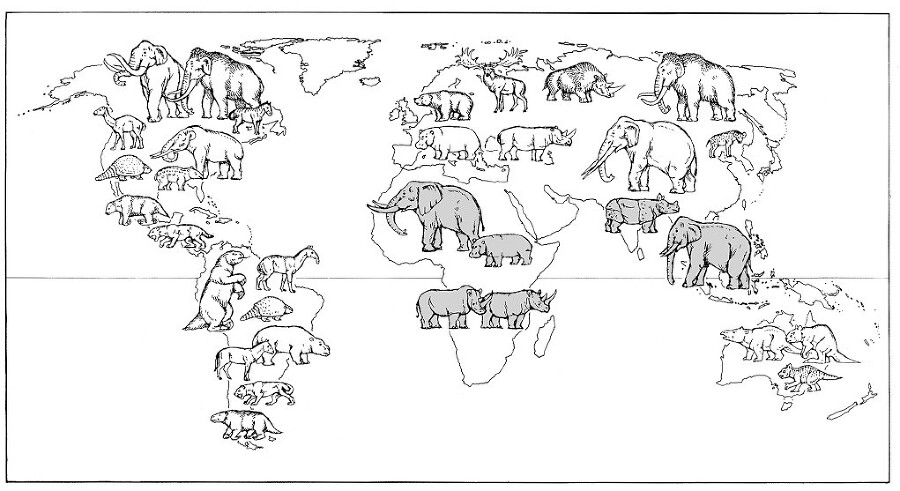

РИС. 2.1. ИСЧЕЗНУВШИЕ (И ИСЧЕЗАЮЩИЕ) ГИГАНТЫ. В течение последних 50 000 лет крупные млекопитающие жили на планете практически повсеместно, в том числе на многих островах, однако большинство из них к настоящему времени уже вымерло. Наиболее типичные примеры крупных вымерших животных изображены на карте ареалов в виде белых силуэтов. За исключением ныне живущих носорогов и слонов (закрашенные силуэты), все действительно крупные или очень крупные млекопитающие (весом более 2000 кг) полностью исчезли.

Конечно, некоторые крупные наземные позвоночные живут и сейчас, вспомните, например, слонов, страусов и комодских варанов. Но по сравнению с тем, что было 50 000 лет назад (а именно с этого момента я веду отсчет «недавнего времени»), осталось не так много крупных животных. Например, сейчас в Северной Америке есть около 10 видов, которые можно отнести к мегафауне, до вымирания их было по меньшей мере еще 30{7}. Аналогичные крупномасштабные потери подобных видов произошли в Южной Америке и Австралии, но, что удивительно, не в Африке и не в Южной Азии, где потери были меньше, а кроме того, они были разделены значительными интервалами. Картина вымирания в Евразии представляет собой нечто среднее между этими двумя крайностями. Лишь на немногих океанических (удаленных от материка) островах обитали когда-то действительно крупные млекопитающие и птицы. Никто из этих гигантов не выжил, хотя несколько больших островных рептилий (в основном крокодилы и черепахи) сумели кое-где сохраниться.

ИЛЛ. 2.2. ОГРОМНЫЙ ВАРАН МЕГАЛАНИЯ (Varanus [Megalania] priscus) атакует валлаби (50 000 лет назад; территория современных Наракуртских пещер в Южной Австралии; см. также илл. 7.4). Мегалания – крупнейшая из известных ящериц четвертичного периода. Ее более мелкий родственник, хищный комодский варан (Varanus komodoensis), обитающий на острове Флорес и соседних островах, – самый крупный из ныне живущих ящериц. Окаменелостей мегалании найдено очень мало, фактически нет даже ее полного скелета. Это обычная ситуация для хищников, занимающих вершину пищевой пирамиды, по естественным причинам их не может быть много. Однако мы знаем достаточно, чтобы вполне обоснованно судить о ее размерах. Предположительно, мегалания в среднем была длиной 5–6 м и весила 300–500 кг. Для сравнения: взрослый комодский варан весит всего 70–90 кг.

Таковы основные закономерности вымирания недавнего времени, и они нуждаются в объяснении. Попытки найти такое объяснение были предприняты сторонниками двух совершенно разных научных направлений. Одни считают главной движущей силой вымирания изменение климата, другие – разрушительную деятельность человечества во всех ее проявлениях. Как мы увидим, в аргументах и тех и других есть множество нюансов, но имеются и принципиальные различия, на которые надо сразу обратить особое внимание. Сторонникам версии изменения климата свойственно отрицать важную роль человечества, они рассматривают вымирания недавнего времени (особенно на континентах) как печальные последствия сложившихся природных событий. Сторонники человеческого воздействия не учитывают изменений в окружающей среде, даже самых значительных, считая, что климат почти никак не повлиял на большинство потерь, которые были связаны с хищническим истреблением живых существ всеми доступными человеку средствами. Из этого следует, что, если бы не разрушительная деятельность человека, на планете могли бы сейчас сохраниться сотни видов, у которых мы отняли право на существование (см. ниже). Помимо этих основных точек зрения существует также множество промежуточных или смешанных представлений, а кроме того – совершенно новые подходы, которые, как мы увидим, опираются на другие факторы.

НАСКОЛЬКО БЫСТРО МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ ВИД?

Конечно, нет никакого правила, с какой скоростью может сокращаться численность популяции. Тем не менее печальный рекорд самого быстрого исчезновения среди тех видов позвоночных, численность популяций которых изначально была очень высокой, принадлежит странствующему голубю (Ectopistes migratorius). От буквально миллиардов особей в XIX в. его численность сократилась до нуля в XX в. И хотя существует множество гипотез, объясняющих стремительное вымирание этого вида, самая обоснованная из них – чрезмерная охота{8}.

ОСЕНЬ 1813 г.