Такая согласованность индивидуальных и системных целей являет собой одно из важнейших достижений капитализма, о чем я подробнее буду говорить в главе 5. Безоговорочные сторонники капитализма объясняют этот успех «естественностью» капитализма, то есть тем, что он якобы идеально отражает нашу врожденную сущность – наше желание торговать, получать прибыль, стремиться к улучшению экономических условий и к более комфортной жизни. Но я не думаю, что, помимо некоторых базовых функций, было бы правильно говорить о врожденных желаниях, как будто они существуют независимо от обществ, в которых мы живем. Многие из этих желаний являются продуктом социализации в наших обществах – в данном случае в капиталистических обществах, которые только и существуют.

То, что политическая или экономическая система находятся в гармоничном соотношении с общепринятым поведением и ценностями общества, – старая мысль, которую развивали такие выдающиеся мыслители, как Платон, Аристотель и Монтескье. Безусловно, это справедливо и в отношении современного капитализма. Капитализму замечательно удается внушать людям нужные стремления, побуждая или подталкивая их принять его цели и тем самым добиваясь исключительно точного соответствия между тем, что требуется ему для своей экспансии, и представлениями, желаниями и ценностями людей. Капитализм оказался гораздо успешнее, чем его конкуренты, в создании условий, которые, согласно политическому философу Джону Ролзу, необходимы для стабильности любой системы, а именно, чтобы в повседневных действиях людей проявлялись и тем самым укреплялись более широкие ценности, на которых строится социальная система.

Однако капитализм овладел миром в двух разных вариантах: либеральный меритократический капитализм, который за последние двести лет постепенно развивался на Западе (что обсуждается в главе 2), и управляемый государством политический или авторитарный капитализм, олицетворяемый Китаем, но также существующий в других частях Азии (Сингапур, Вьетнам, Бирма) и некоторых частях Европы и Африки (Россия и Закавказье, Центральная Азия, Эфиопия, Алжир, Руанда) (подробнее об этом в главе 3). Как это часто случалось в истории человечества, за расцветом и очевидным триумфом той или иной системы или религии вскоре следует раскол между различными версиями одного и того же кредо. После того как в Средиземноморье и на Ближнем Востоке восторжествовало христианство, внутри него развернулись ожесточенные идеологические споры (наиболее известен конфликт с арианством), которые в конечном итоге породили первый большой раскол между Западной и Восточной церквями. Та же судьба постигла ислам, который почти сразу же после своих головокружительных завоеваний распался на суннитскую и шиитскую ветви. И, наконец, коммунизм, соперник капитализма в XX веке, недолго сохранял единство, разделившись на советскую и китайскую версии. Всемирная победа капитализма в этом отношении ничем не отличается: мы имеем две модели капитализма, которые различаются не только в политической, но и в экономической, и, в гораздо меньшей степени, социальной сфере. И очень маловероятно, на мой взгляд, что всей планетой станет править одна система, как бы ни складывалось соперничество между либеральным и политическим капитализмами.

1.2

Возвышение Азии и изменение баланса сил в мире

Экономический успех политического капитализма – это и есть та сила, которая стояла за вторым из упомянутых выше эпохальных событий: возвышением Азии. Да, возвышение Азии произошло не только благодаря политическому капитализму; либеральные капиталистические страны, такие как Индия и Индонезия, развиваются также очень быстро. Но историческую трансформацию Азии, несомненно, возглавляет Китай. Этот процесс, в отличие от прихода капитализма к мировому господству, имеет исторический прецедент, поскольку возвращает распределение экономической активности в Евразии примерно к тому положению, которое существовало до начала промышленной революции. Но появилась одна важная особенность, которой не было прежде. В то время, когда уровни экономического развития Западной Европы и Азии (Китая) были примерно равными, скажем, в I и II веках или в XIV и XV веках, эти две части мира почти не взаимодействовали между собой и в целом мало что знали друг о друге. Собственно, сейчас мы гораздо больше знаем об их относительном уровне развития, чем они сами знали в то время. Сегодня, наоборот, они интенсивно и непрерывно взаимодействуют между собой. Уровни доходов в обоих регионах также стали во много раз выше. Эти две части мира, Западная Европа, с ее ответвлениями в Северной Америке, и Азия, в которых суммарно проживает 70 % мирового населения и которые дают 80 % мирового производства, находятся в постоянном контакте посредством торговли, инвестиций, перемещения людей, заимствования технологий и обмена идеями. В результате конкуренция между этими регионами острее, чем могла бы быть в противном случае, потому что системы, при всем их сходстве, не идентичны. При этом не важно, создается ли конкуренция умышленно, когда одна система пытается навязать себя другой и остальному миру, или она происходит спонтанно, когда одна система просто копируется остальным миром с большей готовностью, чем другая.

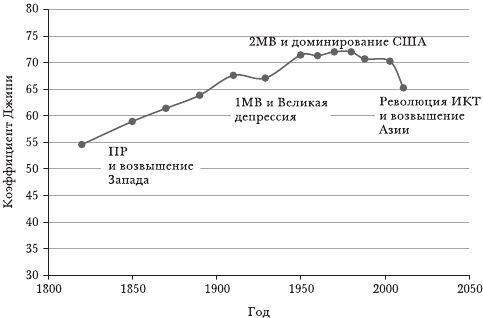

Это изменение географического баланса сил означает конец военного, политического и экономического превосходства Запада, которое было чем-то само собой разумеющимся в течение последних двух столетий. Никогда в истории превосходство одной части мира над другой не было так велико, как превосходство Европы над Африкой и Азией в XIX веке. Это превосходство проявилось очевиднее всего в ходе колониальных завоеваний, но оно также отражалось в разнице в доходах между этими двумя частями мира и тем самым в глобальном неравенстве доходов среди граждан всего мира, которое мы можем относительно точно оценивать начиная с 1820 года, как показано на рис. 1.1. На этом графике и во всей книге неравенство измеряется с помощью показателя, именуемого «коэффициентом Джини», который принимает значения от 0 (отсутствие неравенства) до 1 (максимальное неравенство). (Этот коэффициент часто выражается в процентах, в диапазоне от 0 до 100, и тогда каждый процентный пункт называется «пунктом Джини».)

РИСУНОК 1.1. Тенденции глобального неравенства доходов, 1820–2013

ПР = промышленная революция; ИКТ = информационные и коммуникационные технологии.

Источник данных: данные за 1820–1980 годы основаны на Bourguignon and Morrisson (2002), но используемые ими значения ВВП на душу населения заменены новыми данными из Maddison Project, 2018. Данные за 1988–2001 годы основаны на Lakner and Milanovic (2016) и моих собственных обновлениях. Все доходы указаны в долларах по ППС (паритет покупательной способности) 2011 года (последний раунд International Comparison Project на момент написания книги в 2018 году). Дополнительные технические подробности см. в приложении В.

До начала промышленной революции на Западе глобальное неравенство было умеренным, и оно объяснялось почти в равной степени как различиями между людьми, живущими в одной и той же стране, так и разницей средних доходов людей в разных странах. Ситуация резко изменилась с возвышением Запада. Глобальное неравенство росло почти непрерывно с 1820 года до кануна Первой мировой войны, поднявшись с 55 пунктов Джини (что примерно соответствует сегодняшнему уровню неравенства в странах Латинской Америки) до почти 70 (выше, чем уровень неравенства в сегодняшней ЮАР). За этим ростом стояло главным образом повышение уровня доходов в Европе, Северной Америке, а потом и в Японии (в сочетании со стагнацией Китая и Индии), хотя определенную роль сыграло и растущее неравенство доходов внутри стран, которые становились первым миром. После 1918 года глобальное неравенство ненадолго пошло вниз, благодаря событиям, которые на фоне широкого исторического полотна, с которым мы работаем, выглядят как краткие вспышки Первой мировой войны и Великой депрессии, когда доходы в западных странах перестали расти.