Болезни собак и кошек

О состоянии здоровья животных судят в первую очередь по их общему виду, а также на основании осмотра шерстного покрова, глаз, ушей и других частей тела в состоянии покоя и в движении. Важным показателем является температура тела, состояние пульса и дыхания.

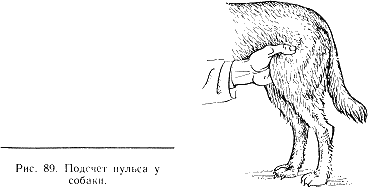

Частота пульса у собак 70–120, у кошек 110–130 ударов в минуту. Подсчитывают его, прижимая пальцами бедренную артерию на внутренней поверхности бедра, или по количеству сердечных толчков с левой стороны грудной клетки (рис. 89).

Количество дыхательных движений у собак 10–30, у кошек — 10–25 в минуту. Определяют обычно по движению грудной клетки и живота или по струе выдыхаемого воздуха.

Больные собаки и кошки резко отличаются от здоровых. Они обычно слабо или вообще не реагируют на зов хозяина, делаются вялыми, малоподвижными, безразличными ко всему окружающему. Предпочитают больше лежать в укромных местах, отказываются от приема пищи, неохотно поднимаются, избегая резких и быстрых движений. Могут наблюдаться повышение температуры тела, учащение дыхания и пульса, одышка, кашель, рвота, поносы и другие признаки в зависимости от характера и вида заболевания.

При подозрении на заболевание во всех случаях необходимо обратиться в ветеринарное учреждение. Ветеринарные специалисты помогут точно поставить диагноз и провести курс лечения в домашних условиях или в стационарах лечебных учреждений.

Во многих случаях, имея некоторый навык, владельцы собак и кошек могут сами оказать первую помощь животным. Для этого надо иметь дома ветеринарную аптечку с набором необходимых медикаментов, перевязочного материала и инструментов. Обычно используют небольшой фанерный или пластмассовый ящичек, который укрепляют на стенке недалеко от месторасположения собаки или кошки. Аптечка должна запираться на замок и ее содержимое Храниться так, чтобы животные не имели к ним доступа. Желательно, чтобы владельцы собак и кошек получили необходимый инструктаж у ветеринарных специалистов о правилах пользования аптечками.

В ветеринарной домашней аптечке должны храниться следующие предметы первой необходимости: термометр ветеринарный или медицинский, пинцет анатомический, ножницы, спринцовка, пипетки глазные, жгут резиновый кровоостанавливающий, тесемки для фиксации челюстей, бинт марлевый, вата, марля, 5 %-ный раствор йода, зеленка, калий марганцово-кислый, кислота борная, касторовое масло, стрептоцид, дезодорант, флакончик с аэрозолем против насекомых.

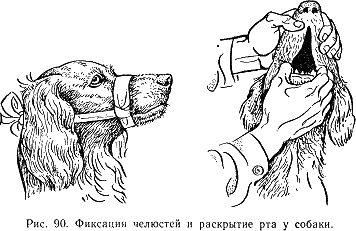

При оказании лечебной помощи в целях личной безопасности собак и кошек необходимо фиксировать. Фиксации подлежат отдельные части тела или целиком животное. При несложной помощи собак и кошек лучше должен удерживать владелец, в других случаях их фиксируют на специальных столах для мелких животных. Челюсти обычно фиксируют специальным намордником или завязывают тесемками. Удерживать челюсти в раскрытом положении можно руками или с помощью марлевых тесемок (рис. 90). Кошку лучше завертывать в плотную материю или мешок, оставляя свободной голову. Лапы у собак и кошек целесообразно связывать. При необходимости проведения сложного лечебного вмешательства (операции и т. д.) прибегают к местным анестезирующим средствам или общему наркозу. Необходимо помнить, что какой бы способ фиксации собак и кошек вы ни применяли, он не должен вызывать у них травм и других нежелательных последствий.

Основу борьбы с болезнями этих домашних животных составляют профилактические мероприятия, которые подразделяются на общие и специфические. К общим относятся полноценное сбалансированное кормление, нормальные условия содержания и использования, периодический осмотр животных, изоляция и лечение больных, очистка и дезинфекция помещений, мест содержания и предметов ухода, изолирование вновь поступающих, уничтожение и утилизация трупов, обезвреживание подстилки, дезинсекция и дератизация. Специфические включают в себя диагностические исследования, разного рода прививки, дегельминтизацию, применение химиотерапевтических средств и изолирование животных. Все мероприятия осуществляются строго с учетом эпизоотической обстановки и показаний в каждом конкретном случае.

Инфекционные болезни

Инфекционные болезни — результат проникновения в организм животного болезнетворного микроорганизма (бактерии, вирусы) и последующего его размножения и распространения. Главным источником возбудителей инфекции является больное животное как в стадии инкубационного периода, так и во время болезни. У переболевшего животного в организме развивается особое состояние невосприимчивости к этим заболеваниям — иммунитет.

В целях профилактики инфекционных заболеваний собак и кошек проводят дезинфекцию помещений, предметов ухода, изолируют животных, применяют сыворотки, вакцины.

Дезинфекция — специфическое мероприятие, позволяющее уничтожить возбудителей инфекции во внешней среде. Этот процесс состоит из механической очистки места и предметов, подлежащих обработке (уборка кала, подстилки, остатков корма, очистка помещения и окружающей территории), а также из непосредственной дезинфекции химическими средствами (хлорная известь, едкий натр, креолин, лизол и др.). Сюда же относится обжигание, кипячение, сухой пар. Следует учесть, что лучшим естественным дезинфектором является солнечный свет. Поэтому выгулы, будки для собак необходимо располагать на солнечной стороне.

Если у животного подозревается наличие какого-либо инфекционного заболевания, его необходимо изолировать для предупреждения рассеивания возбудителя инфекции.

Профилактике инфекционных болезней способствует и изолирование вновь поступивших животных в течение 30 дней.

Для предупреждения наиболее опасных инфекционных болезней рекомендуется своевременно делать животным прививки. Лица, имеющие контакт с собаками и кошками, должны соблюдать правила личной гигиены.

Чума плотоядных

Чума — широко распространенная вирусная болезнь собак, протекающая с явлениями лихорадки, катарального воспаления слизистых оболочек, в некоторых случаях — с поражением центральной нервной системы или с кожной сыпью.

Вызывается эта болезнь вирусом. В условиях лаборатории размножается в культурах некоторых клеток и в куриных эмбрионах.

Инфекционная природа чумы собак была известна еще с середины XIX века, однако в 1905 году французский исследователь Карре впервые доказал вирусное происхождение возбудителя.

Вирус весьма устойчив к физическим и химическим факторам, но в течение получаса погибает при температуре 60 °C. До двух месяцев может сохраняться в выделениях больных животных, особенно при низких температурах, а также в затемненных помещениях.

Чума — повсеместно распространенная болезнь собак, а также других плотоядных (норки, черно-бурые лисицы). Вирусом экспериментально заражаются и домашние кошки, но болезнь у них не развивается. Иногда встречаемое в литературе название «чума кошек» относится к другому заболеванию — гастроэнтериту кошек (панлейкопении).

Обычно чума распространяется летом, когда возможность заражения наиболее велика, реже встречается зимой.

К чуме восприимчивы собаки всех возрастов, однако чаще болеют щенки от 3 до 12 месяцев. Заболевание протекает тяжело и часто заканчивается гибелью больных. Редко болеют щенки подсосного периода и в более легкой форме, так как они с молоком матери получают защитные антитела (особенно — от переболевших чумой). Более восприимчивы к чуме овчарки, сеттеры, пудели.

Усиливают восприимчивость к инфекции неблагоприятные условия кормления и содержания, изнеженность животных, наличие паразитов.