то кажется, что он пишет о себе – о своей иронии, о своих вульгаризмах и нисходящей метафоре – о том, что есть почти во всех его текстах, но в «Представлении» речевые маски фактически заслоняют все другие формы речи. Персонажи «Представления» – тоже маски: Пушкин в летном шлеме с папиросой (так видятся шевелюра, бакенбарды и гусиное перо[89]), Гоголь в бескозырке (свисающие волосы)[90], Лев Толстой в пижаме (широкой рубахе). На эти внешние ассоциации накладываются и другие, например можно понять, что Пушкин спускается с небес. В. П. Скобелев приводит анекдот, в котором инициалы А. С. читаются как слово: «ас Пушкин» (Скобелев, 1997: 171).

Обратим внимание на то, что Бродский подчеркивает контекстуальную многозначность слов в стихотворении Цветаевой, например, слова свет в тройном значении: это и элемент фразеологизма тот свет, но и Новый Свет как географическое понятие, метафоризированное в ‘иной предел’, и свет в буквальном смысле (‘светящий’). Название «Представление» тоже полисе-мантично, и в данном случае значений больше:

1) ‘спектакль’;

2) ‘воображение’;

3) существительное, производное от глагола предстать (перед Богом);

4) ‘официальный документ’.

Учитывая стихию просторечия в тексте Бродского, следует вспомнить и безграмотное произношение слов представиться вместо преставиться – ‘умереть’, светопредставление. Последнее обнаруживает связь с цветаевским многозначным светом, которую можно было бы не считать актуальной, если бы Бродский так подробно не писал об этом слове. Возможно, слова знак до-проса вместо тела буквализируют понятие Страшного суда. Вспомним и «очную ставку» в «Новогоднем».

Первоочередная актуальность значения ‘спектакль’[91] тоже указывает на возможную связь двух заглавий. Их можно сложить, получив одно из клише русского языка «Новогоднее представление». Карнавальность представления, очевидная в тексте Бродского, традиционна именно для новогоднего праздника, наследующего некоторые элементы святочного ритуала.

Актуальность значения ‘документ’ обнаруживается в обращении Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела. Текст «Представления» начинается как заявление[92]. Учитывая биографические обстоятельства Бродского и постоянно присутствующую тему родителей в «Представлении», первую строку можно читать как заявление с просьбой разрешить приехать на похороны[93] и с вполне биографической мотивацией: Эта местность мне знакома, как окраина Китая.

Бродский действительно работал недалеко от границы с Китаем[94]. Китайская тема в начале «Представления» многоаспектна, она связана и с воспоминаниями о раннем детстве, развернутыми в эссе «Полторы комнаты», и с китайской опасностью для России, и выстраивает сюжет сотворения человека из знаков-иероглифов. Важен также и синоним названия Китая Поднебесная. Есть связь и между понятиями Китайская стена – поставить к стенке (‘расстрелять’). Переход мысли от допроса или расстрела к письменности, несомненно, созвучен идее Цветаевой о рождении поэта из трагедии.

Вместе с тем слово окраина соотносимо с цветаевскими словами краем новым, с незастроеннейшей из окраин, а эта местность мне знакома – с новым местом. О слове местность стоит сказать особо. У Цветаевой в «Поэме конца» читаем:

Но выпит, но изведен.

(Орлом, озирая местность:)

Помилуйте, это – дом?

– Дом в сердце моем. – Словесность

(Цветаева, 1994: 35).

Рифма местность – словесность встречается у Бродского часто, например:

сорвись все звезды с небосвода,

исчезни местность,

все ж не оставлена свобода,

чья дочь – словесность

(«Пьяцца Маттеи». 1981. III: 212);

но ради речи родной, словесности

‹…›

нынче стою в незнакомой местности

(«1972 год». 1972. III: 18).

Это говорит об устойчивой связи понятий.

Что касается слов Вместо мозга – запятая, то здесь помимо зрительного образа, помимо представления о малости, кроме проекции на этот фрагмент главной идеи Бродского о воплощении человека в знаке есть еще очень важный для него смысл, проясняемый прозаическими текстами о Цветаевой[95] и о Достоевском – о роли придаточных предложений в формировании мысли на русском языке. В таком случае метафора «мозг – запятая»[96] связана не только с графикой, но и со структурой речемыслительной деятельности.

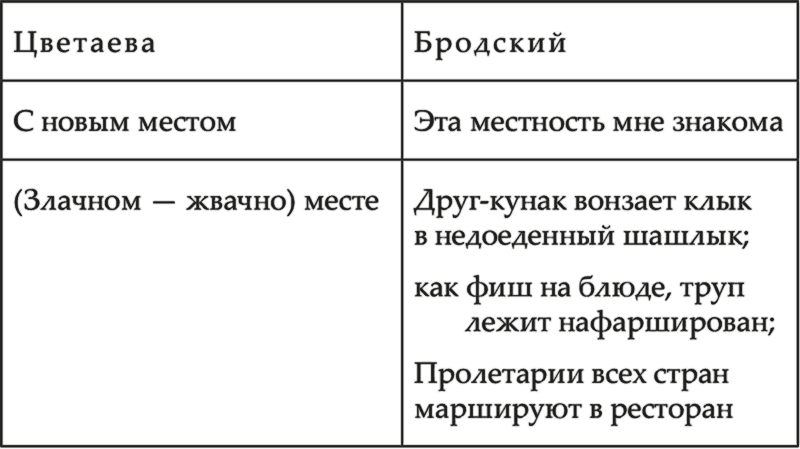

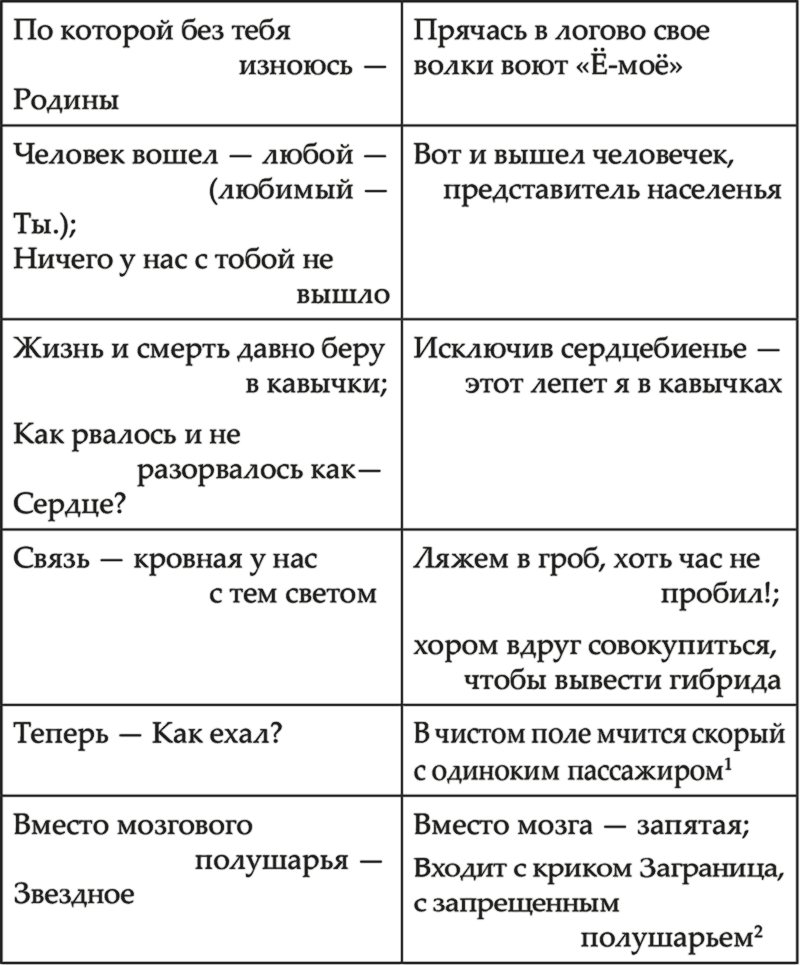

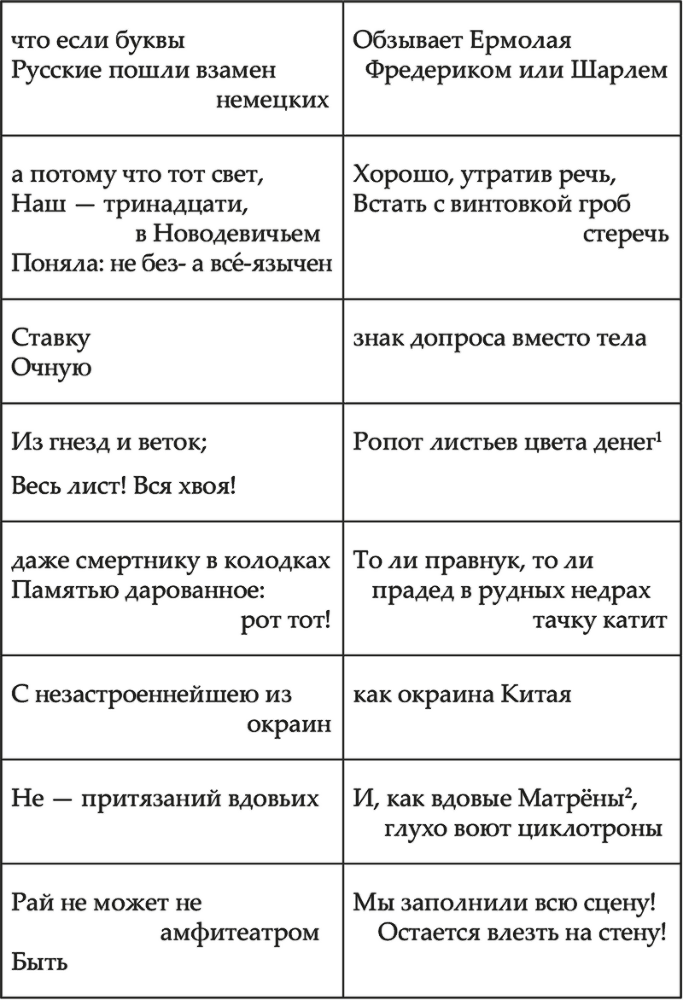

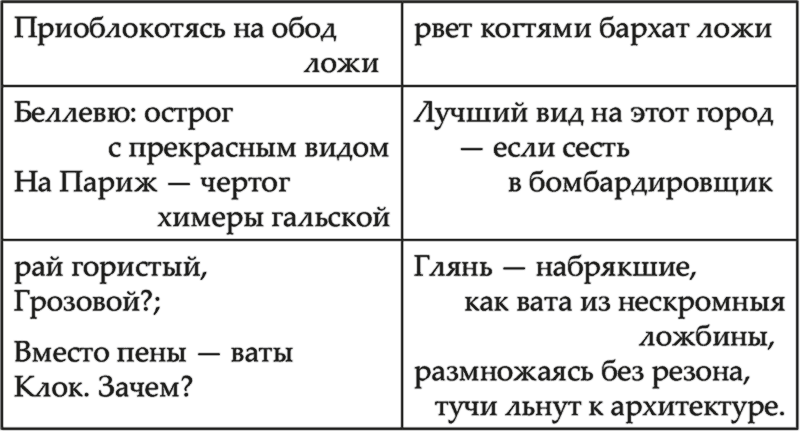

Среди многочисленных травестированных цитат и аллюзий «Представления» можно узнать и цветаевские, хотя каждая из них имеет еще несколько смыслов и отсылок, которые здесь не приводятся. Как и во многих других цитатах-перифразах, у Бродского заметно устранение пафоса, принадлежащего источнику. Каждое из этих совпадений можно было бы считать случайным, если бы их не было так много:

Такое снижающее травестирование, соответствующее одному из центральных образов Бродского – образу испорченного зеркала[97], – тоже одно из проявлений усугубленной трагедии языка. Трагедия следует из реальной ситуации, в которой оказались отправители и адресаты этих сообщений, то есть ситуации, отличающей смерть родителей Бродского от смерти Рильке. Коммуникация Цветаева → Рильке продолжается в той форме, в которой она осуществлялась при жизни: Цветаева пишет письмо (– Весточку, привычным шифром!). Бродский же, который звонил отцу с матерью по телефону, слышит «комариный ровный зуммер», то есть сигнал несостоявшейся коммуникации. В тексте «Представления» нет прямого обращения к адресату, напомним, что обращается Бродский к председателям, оказываясь подследственным на допросе. В «Представлении» нет местоимения «я», автор не выделен из массы и на ее языке говорит. Поэтому там, где голос Цветаевой поднимается к свету, голос Бродского, вторящий Цветаевой, проваливается во мрак. Отношение между словами-образами Цветаевой и Бродского пропорционально отношению между высью и вышкой.

Здесь есть еще одно важное обстоятельство. Стоит подумать о том, какую трагедию имеет в виду Бродский, говоря о Цветаевой: «Голос, звучащий в цветаевских стихах, убеждает нас, что трагедия совершается в самом языке» (Бродский, 1999:91). Судя по эссе, имеется в виду, что трагичен уход поэта, появляющаяся пустота, это трагедия будущего невоплощения явлений в слове. Но похоже, что в «Представлении» показана худшая трагедия.

Во-первых, воплощенным оказывается искаженный образ сущности – возможно, как возмездие за ложь или заблуждение автора (перифразы типа достающий из штанин).