В это же время же «вольный атаман» близко сошёлся с редактором газеты «Киевское слово» профессором Антоновичем. Его дом на Новой Владимирской быстро превратился в своеобразный штаб абиссинской экспедиции. У профессора собирались сливки киевского общества – сановники, профессора, финансисты, обладающие немалым весом и в Санкт-Петербурге. Так что, когда несколькими месяцами спустя, Ашинов отправился в Санкт-Петербург, он точно знал, что следовало говорить министрам и что можно просить у царя.

Поистине, смелость – или наглость – города берёт! Ашинова, разумеется, не удостоили встречи с императором, не того полёта была птица, однако, кое-кто в окружении венценосца с благосклонностью принял прожект абиссинской кампании. Не нашлось особых возражения и против другой, не менее важной части прожекта – он позволил Синоду направить с Ашиновым духовную миссию из четырёх десятков монахов во главе с отцом Паисием. А главное: ему разрешили открыть по всей стране сбор средств в пользу абиссинского духовенства и церквей, а так же запретили любые препятствования набору волонтеров и переселенцев для станицы Новая Москва. Столичная публика тем временем зачитывалась статьями о поселениях «православных казаков» в Африке; «Современные известия» на полном серьёзе писали:

«Ермакъ и Кольцо триста лѣтъ тому назадъ поклонились царю Сибирью, нынѣ вольныя казаки, тѣ же и такіе же, кланяются Русскому Царю Абиссиніею. Продолжаютъ онѣ славить русское имя, являть русское мужество и на верховьяхъ Нила, и въ пустыняхъ Судана, и въ пажитяхъ Месопотаміи».

А известный путешественник, доктор Елисеев, припоминал, что

«…еще въ 1882 г., въ бытность мою въ Египтѣ, я слышалъ о нашихъ казакахъ, пробирающихся въ Абиссинію и кое-гдѣ живущихъ среди бедуиновъ Суакимской пустыни. Съ 1883 г. начинается болѣе постоянное движеніе вольнаго казачества на Востокъ черезъ Анатолію, Палестину и Суэцкій перешеекъ…»

Петербургская эскапада Ашинова имела и другой результат, едва ли не самый важный, о котором Ашинов знать не мог. Его затея привлекла пристальное внимание графа Юлдашева, руководителя департамента военно-морской разведки, и теперь доверенный помощник графа Вениамин Остелецкий катил в Москву, чтобы самому присмотреться к «атаману».

По результатам этих «смотрин» и будет приятно решение: зарубить ли затею на корню, или всё же оказать поддержку этому несомненному, хотя и талантливому авантюристу? Разумеется, устраивать его встречу с Государем Юлдашев не собирался, а вот сделать так, чтобы Ашинов получил необходимые средства, оружие, судно, способное доставить его «переселенцев» в Африку – это дело другое, это вполне по силам возглавляемому графом ведомству. Причём провернуть всё предстоит без лишнего шума. Пусть публика считает, что это своего рода частное предприятие, а уж что выйдет из него дальше – это, как говорят в Одессе, из которой Ашинову предстоит отправиться в свой африканский вояж, будем посмотреть…

IV

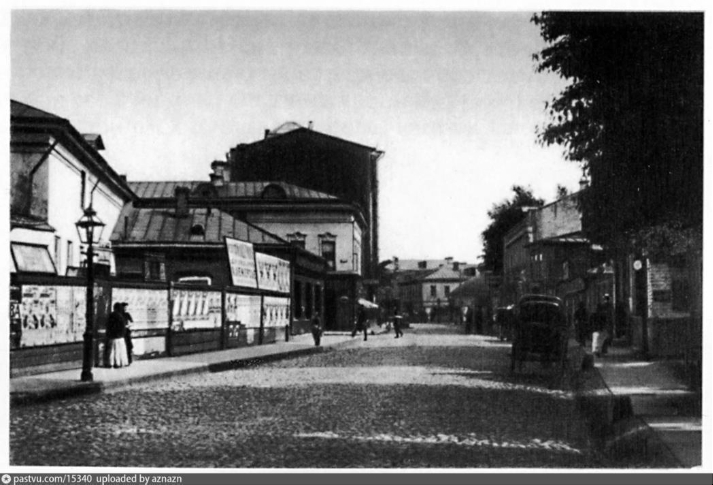

Москва, Воронцовская улица, дом мещанина Фаддея Анисимова.

На заднем дворе дома номер пять по Воронцовской улице приткнулся к стене дровяной сарайчик. Его уже много лет не использовали по прямому назначению – законный владелец дома соорудил новый, более обширный навес ближе к чёрному ходу, через который таскали дрова для кухни, и сарайчик отошёл Матвею. Раньше он хранил там сокровища, бесценные для всякого мальчишки; позже к коллекции стали добавляться старые журналы и книги, которые юноша не хотел держать дома. Фаддей Лукич, по роду своей деятельности привыкший проявлять внимание к тому, что хранят и прячут окружающие тюремный надзиратель, как-никак! – ни разу не поинтересовался, чем занимается сын в стареньком сарайчике. Видимо, бдительности тюремному надзирателю хватало и на службе; в результате Матвей получил в своё полное и безраздельное владение несколько квадратных аршин под щелястой крышей, на которых мог делать всё, что душе угодно.

Со временем в сарайчике появился старый стол, приспособленный под верстак, кое-какие инструменты, а в земляном полу Матвей с помощью своего приятеля-реалиста Коли Вяхирева выкопал и оборудовал тайник глубиной в половину человеческого роста. Это было необходимо, ведь узнай Фаддей Лукич о содержимом тайника… нет, Матвей даже думать об этом не хотел. Сейчас в тайнике хранилось несколько картонных коробок, стеклянных банок, а так же бутыль с мутной жидкостью – результат похода на аптечный склад. Когда Матвей вернулся туда на следующий день, ему без всяких возражений наполнили принесённую емкость азотной кислотой «крепкой водкой», как выразился приказчик. Он, правда, был не тот, что вчера, но какая, в конце концов, разница? Химикаты есть химикаты, кто бы их не продал…

В ящиках на самом дне тайника скрывалось ещё несколько коробок; Матвей извлёк их одну за другой, сложил в углу сарайчика, аккуратно закрыл крышку, слегка присыпав её землёй. Конечно, отец не заходит сюда, но… мало ли? Хотя снаружи, за поленницей, дежурит Коля Вяхирев; если что, он свиснет, и Матвей постарается скрыть следы.

Объяснение на подобный случай было у него заготовлено заранее – на верстаке разложены гимназические тетради, учебник по химии и книга «Занимательные опыты». Отец испытывал немалое уважение к учёности сына и, слава Богу, ничего не понимал в химии. А уж сам Матвей загодя наплёл отцу о том, что занимается в школьном химическом кружке и готовится к неким загадочным «испытаниям».

Ладно, пора браться за дело. Для начала – гремучая ртуть, она же ртутная соль фульминовой кислоты. Вещество, употребляемое для начинки ружейных капсюлей и запалов бомб, а именно запал собирался изготовить сегодня Матвей.

Прежде всего, для этого нужна ртуть. С ней проблем не возникло, правда пришлось пожертвовать тремя лабораторными термометрами, похищенными из кабинета химии. Вот ещё одна польза от химического кружка! Учитель пускал «кружковцев» в лабораторное помещение, так что стянуть термометры оказалось проще простого. Заодно Матвей прихватил коробочку с лабораторными весами и набором разновесок. Сейчас пригодились и они – процесс требовал точнейшей дозировки ингредиентов.

Капля тяжёлой металлически блестящей жидкости весила ровно пять граммов – гимназический «химик» приучил своих учеников пользоваться французской, то есть метрической системой. Матвей перелил ртуть в большую пробирку, добавил туда азотную кислоту. Перемешал содержимое пробирки заранее приготовленной стеклянной палочкой, нагрел на синем пламени спиртовки. В растворе появились пузырьки и он начал зеленеть – наступил момент растворения природной серебряной амальгамы.

Юноша осторожно, по капле, перелил раствор в большую колбу. Жидкость (это был этиловый спирт) занимала только треть объёма; когда первые капли раствора попали в стеклянный пузырь, его затянуло красноватыми парами. Матвей тщательно закупорил колбу и приготовился ждать.

Примерно через полчаса красные пары приобрели белый цвет – процесс вступил в конечную стадию. Матвей выдернул пробку и долил в колбу дистиллированной воды. Теперь предстояло отфильтровать раствор и промыть готовый продукт, удаляя следы кислоты.

Весь процесс занял не более полутора часов. Теперь распоряжении Матвея были полтора листа влажной промокательной бумаги, покрытые мелкими белыми кристаллами. Это и была гремучая ртуть; гимназист аккуратно пристроил листы на полку под самой крышей сарая, где им предстояло сохнуть. Потом он соскоблит кристаллики кусочком бумаги – щепкой, ни в коем случае не ножом! – и ссыплет в крошечную круглую коробочку из-под гомеопатических пилюль.

Пора было переходить к следующему этапу. Матвей спрятал бутыль с кислотой, тщательно ликвидировал следы химических опытов и выложил на верстак жестяную коробку, пару пустых консервных банок, ножницы для резки металла и медный паяльник в форме заострённого молоточка.