27 декабря 1991 года Верховным советом Российской Федерации было принято Постановление № 2123-1 «О распространении действия закона РСФСР “О социальной защите граждан, подвергнувшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”». Социальная защита распространялась на «граждан из подразделений особого риска». Согласно данному постановлению экипажи атомных подводных лодок были включены в категорию граждан из подразделений особого риска.

Подразделения особого риска связаны с производством ядерного оружия и средствами доставки этого оружия на территорию потенциального противника. Но почему-то экипажи дизельных подводных лодок в данную категорию включены не были, хотя они по много месяцев эксплуатируют торпеды и ракеты с ядерным боезапасом.

По всей видимости, прав был прослуживший длительное время на дизельных и атомных подводных лодках контр-адмирал Анатолий Тихонович Штыров: «Пришла пора признать все экипажи подводных лодок подразделениями особого риска, наделив их членов достойными социальными гарантиями. Мы должны наконец осознать, что живем в великой морской державе. Великой даже в грандиозности своих морских катастроф, не говоря уже о своих бесспорных великих достижениях… Сегодня каждый россиянин просто обязан знать имена своих подводных асов, первопроходцев и мучеников…»

Особое место на подводном корабле занимает его командир, несущий ответственность за все происходящее. Месяцами командиры отдыхают, что называется, в полглаза – в постоянной готовности к различным неожиданностям.

Данная книга написана о подводниках, проходивших службу на океанских дизельных подводных лодках 641-го проекта. Именно эти корабли были школой для будущих командиров и флагманских специалистов атомных подводных лодок.

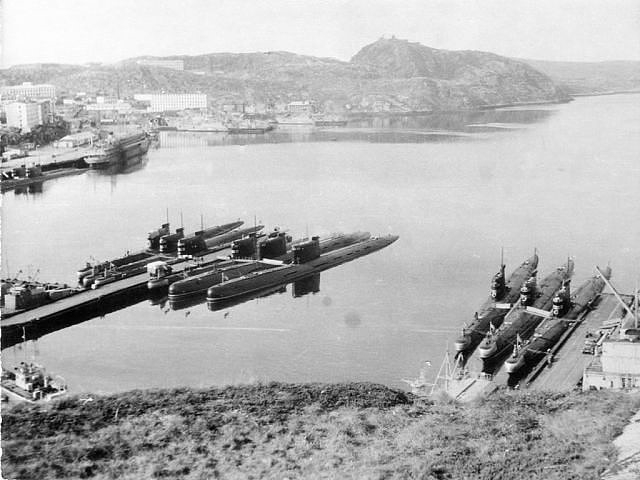

Полярный – кузница подводных кадров

1972 год для выпускников минно-торпедных факультетов военно-морских училищ выдался не совсем удачным. Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал флота Советского Союза С. Г. Горшков издал приказ, согласно которому все минные офицеры должны были назначаться на атомные подводные лодки только после того, как наберутся ума и опыта на дизельных субмаринах. На атомоходах командиров торпедных групп нет, выпускник приходит сразу на должность командира боевой части, воинское звание у которого не ниже капитана 3-го ранга. Можно в «бычках» – так на флоте командиров боевых частей именуют – до самой пенсии служить и «мух не ловить». К тому же на атомных субмаринах двойной оклад, надбавка за особые условия службы, один год службы засчитывается за два, ежегодно к отпуску дополнительные дни добавляют, продолжительность автономных плаваний не более трех месяцев да и другие почести. На дизельных подлодках, как говорят моряки, «труба пониже да и дым пожиже». Правда, моря бороздили дизельные лодки несравнимо больше, и школа морская у подводников-дизелистов действительно намного выше. Так что прав был главком, когда дал указание всех минеров пропускать через дизельные подводные лодки.

Приказ главнокомандующего разослали по флотам, мудрые начальники кадровых служб взяли под козырек и начали этот приказ в жизнь претворять. Правда, ни у одного из флотоводцев не возник вопрос: куда девать выпускников-минеров, которых успешно готовили три высших военно-морских училища да еще некоторые гражданские вузы? В связи с этим в 1972 году на соединения дизельных подводных лодок прибыло столько выпускников минно-торпедной специальности, что у кадровиков головы кругом пошли. Но в армии «приказ командира – закон для подчиненных, и он должен быть выполнен качественно и в срок». Выпускников-минеров временно распихали по самым разным должностям – от начальников складов и помощников по снабжению в различных воинских частях до гинекологов в гарнизонных госпиталях.

Штаб Четвертой эскадры подводных лодок

Прибывшие на службу молодые офицеры вынуждены были месяцами ждать назначения на подводные лодки. Поэтому, когда прибывшего практически позже всех выпускника минно-торпедного факультета Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола Владимира Цветкова на следующий день назначили командиром минно-торпедной боевой части линейной подводной лодки Б-49 Четвертой эскадры подводных лодок Краснознаменного Северного флота, многие сокурсники начали выискивать, что за блат появился у однокашника. Одни утверждали, что у Цветкова нашелся родственник, который посещал вместе с командующим Северным флотом один детский сад и сидел на соседнем горшке, другие, посмеиваясь, говорили, что просто Владимир привез с собой цистерну коньяка и всю неделю поил кадровиков. В подтверждение своих слов они приводили то, что офицер пришел в отдел кадров 4-й эскадры подводных лодок налегке, без чемоданов, в которых должно быть «приданое», выдаваемое выпускнику в училище вместе с дипломом. Для самого молодого офицера назначение было тоже неожиданным, среди выпускников были и круглые отличники, и имеющие за спиной родственников с адмиральскими погонами.

Четвертая эскадра подводных лодок базировалась в городе Полярном. История ее началась в 1933 году, с момента создания Северной военной флотилии, положившей начало самому молодому флоту России – Северному.

Еще со времен Первой мировой войны царская Россия задумывалась о создании военного флота на Севере. До войны единственным военным кораблем здесь было посыльное судно «Бакан», построенное в Санкт-Петербурге в 1896 году. Водоизмещение судна составляло 885 тонн, длина – 53,6 метра, ширина – 3,6 метра. Мощность двигателя была всего 835 лошадиных сил, что позволяло развивать скорость до 11 узлов. Вооруженное четырьмя малокалиберными пушками калибра 47 мм, оно, конечно, серьезной угрозы для неприятельских судов не представляло.

Посыльное судно «Бакан»

Зимой судно отстаивалось в порту Либава, а летом прибывало на Север для охраны рыбных промыслов России. Командовал кораблем капитан 2-го ранга Сергей Матвеевич Поливанов. Полностью защитить северные рубежи страны судно, конечно, не могло, браконьерство здесь велось с большим размахом. Иностранные корабли часто совершали набеги на богатые рыбой северные моря, а зачастую не брезговали и нападениями на рыболовецкие поселения. Тем не менее «Бакан» поставленную задачу выполнял, задерживал и препровождал иностранные суда-нарушители в Архангельск.

С началом войны командир «Бакана» возглавил оборону Архангельского порта с моря. По его инициативе для затруднения плавания кораблей противника были выключены маяки и снято навигационное ограждение. На подходах к Архангельску экипаж «Бакана» оборудовал три оборонительные позиции.

Но этого, конечно, было недостаточно. Чтобы более надежно организовать оборону Архангельска, на побережье Горла Белого моря были развернуты наблюдательные посты, имевшие связь друг с другом и с судном. Готовилась позиция на острове Мудьюг, где можно было установить при необходимости три 47-мм орудия, сняв их с посыльного судна. На случай возникновения угрозы прорыва вражеских кораблей в порт Архангельск на каждой позиции находились для затопления баржи и трофейные суда. В 1915 году на острове Мудьюг малокалиберные пушки заменили крупнокалиберными батареями, а на подходах к острову выставили в шахматном порядке 130 донных инженерных мин. Тогда же были введены в строй три радиостанции (на мысах Канин Нос, Святой Нос и на острове Моржовец). Они обеспечивали надежную связь всей системы наблюдательных постов со штабом начальника охраны водного района Архангельского порта. На линии Канин Нос – Святой Нос корабли несли постоянный дозор. «Бакан» прослужил до 1924 года, после чего геройское судно было сдано для разделки на металл.