Первые зондажи относительно возможности советско–германского урегулирования были сделаны на торговых переговорах в июле 1939 г. 3 августа министр иностранных дел И. фон Риббентроп передал советскому представителю в Берлине пожелание германской стороны разрешить все проблемы двусторонних отношений, центральное место в которых занимала судьба Польши. В ответ Москва заявила о согласии на переговоры, которые должны были привести к подписанию пакта о ненападении, сдерживанию Японии (напомним, что в этот момент еще продолжалась «малая» советско–японская война в районе р. Халхин–Гол) и предоставлению совместных гарантий странам Балтии.

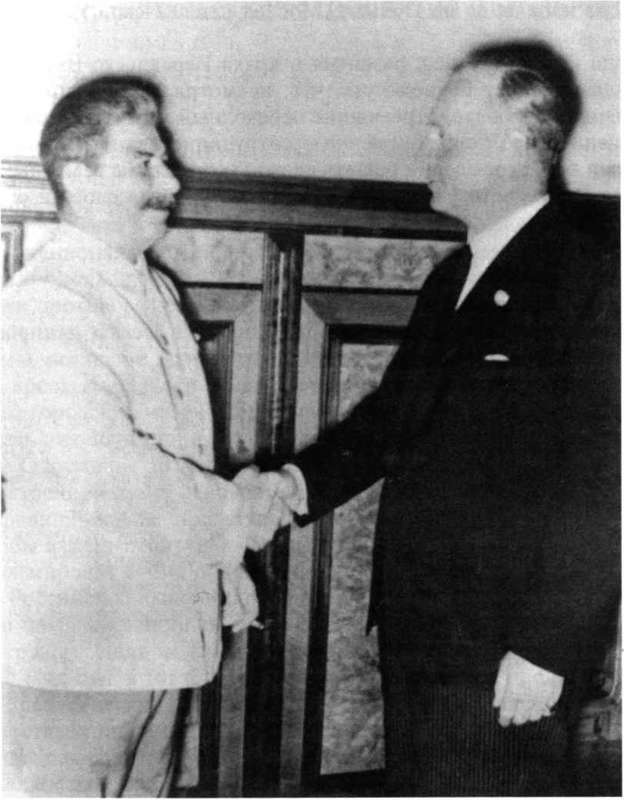

Для ускорения переговорного процесса (поскольку германские войска уже концентрировались на польской границе) Гитлер направил личное послание Сталину, который согласился принять Риббентропа 23 августа 1939 г. В ночь на 23 августа пакт о ненападении сроком на десять лет и секретный протокол к нему были подписаны в Кремле.

Согласно протоколу в сфере влияния СССР оказывались Финляндия, Эстония, Латвия, польская территория к востоку от рек Нарев, Висла и Сан, а также Бессарабия. Германская сфера охватывала Литву и Западную Польшу. Пакт ставил точку в переговорах Москвы с западными демократиями о союзе. Договор о ненападении нарушал советско–французские договоренности 1935-1936 гг. о необходимости взаимных консультаций при заключении военно–политического соглашения с третьей стороной. 24 августа делегациям Великобритании и Франции было заявлено о прекращении консультаций и предложено покинуть Москву.

Заключение советско–германского договора стало неожиданным для мировой общественности. В Лондоне, Париже, Риме, Токио и Вашингтоне не могли представить себе, что острейшие противоречия по идеологическим вопросам уйдут на второй план в момент совпадения стратегических интересов СССР и Германии. Специалисты продолжают дискутировать по поводу роли и значения пакта 23 августа 1939 г. для начала Второй мировой войны и последовавших событий. Одни историки придерживаются концепции вины И. В. Сталина, который согласился на сделку с А. Гитлером, совершенную втайне от мирового общественного мнения и принесшую в жертву национальные чаяния государств, расположенных между Германией и СССР. Другие склонны оправдывать Кремль в совершении этого шага, приводя аргументы «двойной игры» британской и французской дипломатий. По их мнению, политика соглашательства с Берлином позволила Москве выиграть время для лучшей подготовки к войне, вернуть утраченные территории, отодвинуть на запад стратегические рубежи, снять угрозу распространения агрессии Японии на советский Дальний Восток.

И. В. Сталин и министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. Москва, 1939 г. РГАКФД

Не претендуя на исчерпывающую оценку советско–германского договора, выскажем мнение, что очевидная тактическая победа сталинского руководства явилась пирровой, обернувшись в перспективе стратегическим проигрышем, последствия которого наша страна ощущает до настоящего времени. Речь идет о миллионах людей, отдавших жизни на полях Второй мировой войны, а также о том моральном ущербе, который был нанесен престижу России сталинским руководством, заключившим сделку с гитлеровским режимом. Можно констатировать, что СССР после 23 августа фактически поменялся ролями с западными демократиями, переняв их тактику. В то время как Великобритания и Франция вынуждены были объявить Германии войну после нападения на Польшу, Москва решала свои геополитические задачи.

Подводя итоги генезиса, развития и краха Версальско–Вашингтонского миропорядка, следует подчеркнуть, что, несмотря на все свои внутренние противоречия и слабости, отразившие переходный характер эпохи, само его существование дало богатейший опыт сотрудничества как крупных, так и малых стран в их стремлении решать сложные проблемы взаимных отношений по–новому, с учетом мнения широких социальных слоев и общественных движений.

Советская Россия и СССР: революция и модернизация

Начало Великой российской революции

К началу 1917 г. в России обострился социальный кризис, сложившийся еще в начале века в ходе модернизации России и включавший аграрный, рабочий и национальный «вопросы», а также проблему неэффективности самодержавия. Революция 1905-1907 гг. и последующие реформы не разрешили эти противоречия в достаточной степени, чтобы предотвратить новую революцию, задачей которой было так или иначе решить эти «вопросы» и проблемы, вставшие перед страной. В деревне сохранялось малоземелье крестьян, крестьяне искали работу в городе, сбивая цену рабочей силы. Недовольство городских низов соединялось с протестом средних слоев, в первую очередь интеллигенции, против бюрократических и аристократических порядков. Окружение императора подвергалось острой критике в прессе и Государственной думе, однако полномочия даже этого, избиравшегося на неравноправной основе представительного органа власти были слишком малы, чтобы изменить ситуацию.

Первая мировая война обострила социальные противоречия, существовавшие в Российской империи, особенно в городе, где уровень жизни рабочих падал из–за инфляции. Миллионы людей, прежде занятых производительным трудом, ушли на фронт, который потреблял 250-300 млн пудов из 1300-2000 млн пудов товарного хлеба. Это пошатнуло продовольственный рынок. Управленческие ошибки и дезорганизация транспорта приводили к сбоям поставок продовольствия в крупные города. В России впервые возник дефицит дешевого хлеба. В столицах выстраивались длинные очереди за хлебом — «хвосты». При этом можно было купить более дорогие булки и кондитерские изделия. Но для их приобретения у рабочих не было достаточных доходов. 22 февраля произошел локаут на Путиловском заводе в Петрограде. Свою роль в начале волнений сыграла и агитация социалистов, приуроченная к международному дню трудящихся женщин (23 февраля — здесь и далее до 14 февраля 1918 г. даты даются по юлианскому календарю, если не оговорено другое). В этот день в столице начались стачки и демонстрации рабочих, сопровождавшиеся разгромом булочных и столкновениями с полицией.

24 февраля появились лозунги «Долой самодержавие!», что свидетельствовало о перерастании продовольственных волнений в революцию. 25 февраля, сразу же после того как ему сообщили о происходящем, император отправил военному губернатору Петрограда С. Хабалову телеграмму: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны против Германии и Австрии». «Эта телеграмма… меня хватила обухом… — вспоминал потом генерал Хабалов. — Как прекратить завтра же?.. Государь повелевает прекратить во что бы то ни стало… Что я буду делать? Как мне прекратить? Когда говорили: “Хлеба дать” — дали хлеба, и кончено. Но когда на флагах надпись “Долой самодержавие!”, какой же тут хлеб успокоит! Но что же делать? — царь велел: стрелять надо…» Вечером 25 февраля демонстранты, привыкшие к относительной безопасности своих действий, были встречены ружейным огнем. Кровопролитие привело к новому витку конфронтации.

Толпа перед Казанским собором. Петроград, 1917 г. РГАКФД

27 февраля восстали войска Петроградского гарнизона. По инициативе социал–демократов был создан Совет рабочих депутатов, состоящий из представителей рабочих коллективов и социалистических партий. Волнения переросли в революцию, которая вышла за пределы столицы. В Москве начались массовые демонстрации рабочих.

26 февраля было принято решение правительства объявить перерыв в заседаниях Думы. 27 февраля либеральная часть депутатов создала Временный комитет Государственной думы (ВКГД) «для водворения порядка в г. Петрограде и сношения с организациями и лицами» во главе с председателем Думы М. Родзянко. Как государственное учреждение, Дума обеспечивала какую–то видимость законности всему движению, и войска двинулись присягать ей к Таврическому дворцу.